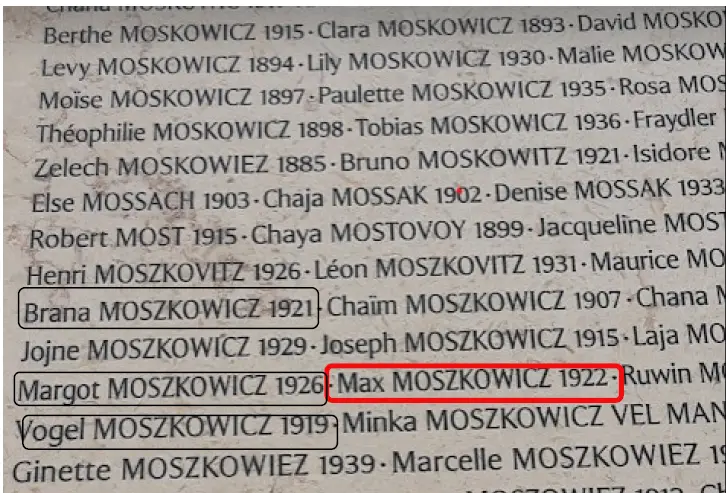

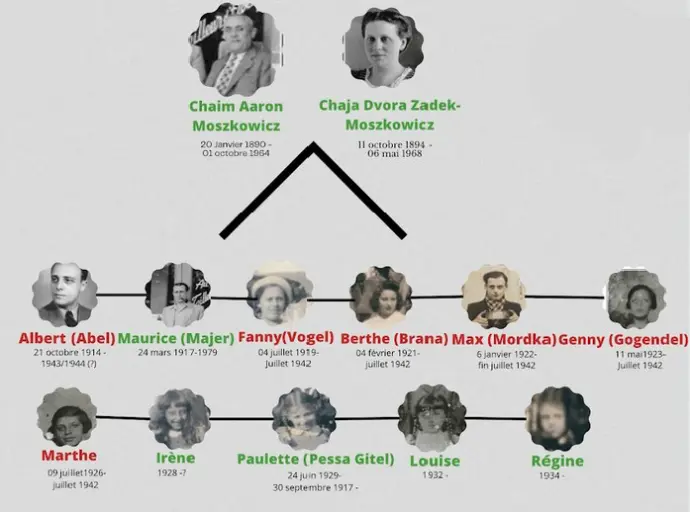

Max Moszkowicz

Max Moszkowicz est né le 6 janvier 1922, à Turek, dans la voïvodie de Łódź en

Pologne, de Chaim Aaron Moszkowicz né le 20 janvier 1890 dans ce même shtetl et de

Chaja Dewora Zadek, née le 11 octobre 1894 en Pologne.

déportés et assassinés à Auschwitz)

Arbre généalogique

Max arrive en France en 1929, quand ses parents décident de fuir les pogroms et l’antisémitisme virulent qui sévit en Pologne. Alors âgé de six ans, il appartient à une grande fratrie de onze enfants, les trois derniers étant nés en France : en 1939 la famille Moszkowicz compte huit filles (Fanny, Berthe, Genny, Marthe, Irène, Paulette, Louise et Régine) et trois garçons (Albert, Maurice et Max). La famille, bien qu'installée en France, conserve sa nationalité polonaise.

Aux lendemains de la Première Guerre mondiale, la renaissance de la Pologne s’accompagne, en effet, d’une violente campagne de terreur antijuive. Lors des guerres polono-lituanienne de 1918-1919 et russo-polonaise de 1920, les Juifs se retrouvent pris en étau entre les deux armées. En 1917 et 1919, les pogroms de Lvov et de Vilna sont l’expression du nationalisme polonais ; les années 1920-21 sont également marquées par de nombreux pogroms.

Le gouvernement polonais était pourtant, en théorie, favorable aux minorités, en particulier celle des juifs, car l’existence de la Pologne était liée à la protection de ces minorités. En effet, le « Petit Traité de Versailles », prévoyait le développement des écoles juives, le respect du shabbat, le maintien de la tradition nationale juive ; il impliquait donc l’abolition de toute discrimination raciale ou religieuse. Pourtant il fut suivi de peu d’applications réelles : par exemple le numerus clausus fut maintenu dans les lycées et les universités, empêchant les jeunes Juifs de suivre des études comme les autres Polonais et, dans le domaine professionnel, les Juifs polonais exerçaient dans l’entre-deux-guerres toujours les mêmes professions qu’au XIX° siècle (artisans, boutiquiers, un grand nombre d’entre eux étaient tailleurs) puisqu’ils ne pouvaient être employés dans les services civils et l’enseignement, les chemins de fer, les banques contrôlées par l’État leur étaient fermés.

En arrivant à Metz, la famille très pauvre,

s’installe d’abord rue du Pontiffroy, à 10

dans une chambre, puis rue des Jardins.

En 1934 elle déménage au n° 19 du quai

Félix Maréchal, puis au n° 15 de la rue de

Verdun.

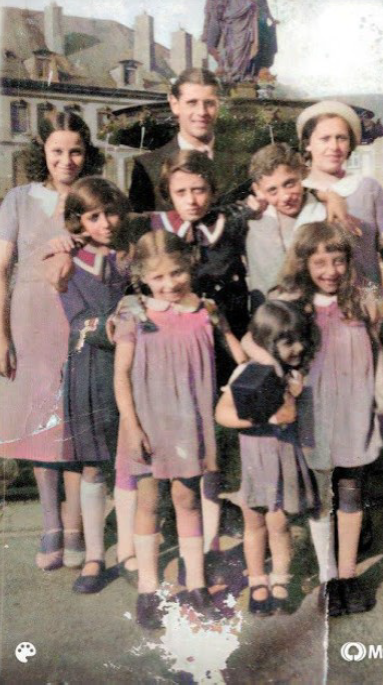

Maurice, Berthe, Fanny, Marthe, Genny, Max, Paulette Irène et leur soeur Louise ou Régine, sur la place de la Comédie à Metz, vers 1935

En haut de gauche à droite : Berthe, Maurice, Fanny

Au deuxième rang : Marthe, Genny, Max

Devant : Paulette, la plus jeune Louis ou Régine, Irène

Le père de Max, Chaim est considéré comme un pilier de la communauté juive de Metz et se fait très vite une clientèle en tant que tailleur. Il ouvre dans les années

1930 une boutique rue Charlemagne, à l’enseigne « au tailleur d’Elbeuf », un magasin de vêtements pour hommes et militaires particulièrement nombreux à Metz, ville de garnison.

Photo : Chaïm et Maurice Moszkowicz

posant devant leur magasin de Metz.

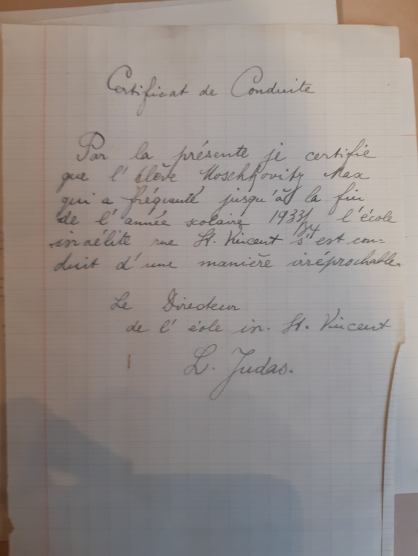

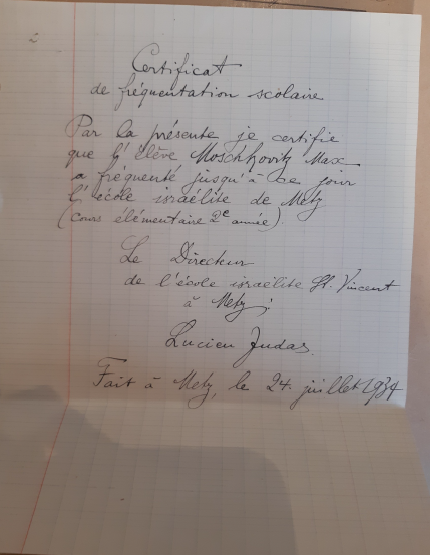

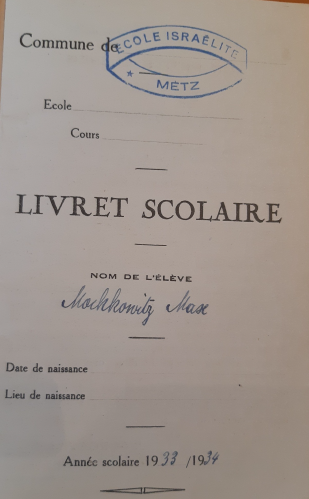

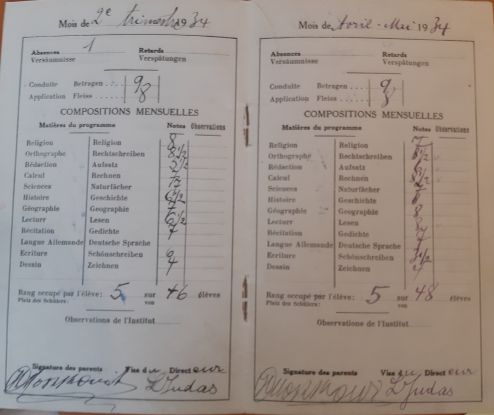

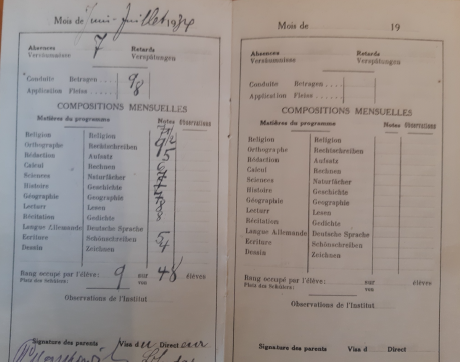

Max fréquente l’école israélite de Metz, rue Saint Vincent, au moins entre 1931 et 1934. Ses certificats de conduite et de fréquentation de l’établissement font état d’une « conduite irréprochable ».

Son livret scolaire pour l’année scolaire 1933-1934, sa dernière année avant l’entrée au lycée, atteste par ailleurs du sérieux et de la qualité de son travail. Son nom figurant sur la couverture de ce livret a vraisemblablement été écrit par Max lui-même.

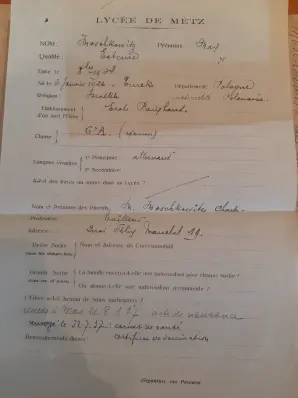

Max est ensuite scolarisé au lycée Fabert : il y effectue sa scolarité jusqu’à la fin de la classe de 4° et obtient son certificat d’études primaires avec la mention « Bien ».

Les archives départementales de la Moselle

possèdent la fiche d’inscription de Max au lycée en 1934 en qualité d’externe, en classe de 6°A, avec la langue allemande en langue vivante principale.

Avec son frère aîné Albert et sa soeur Berthe, il entre, par ailleurs, dans l’orchestre des « Mandolinettes messines ».

Les enfants Moszkowicz vers 1936 :

Au premier rang, de gauche à droite : Irène, Louise, Paulette

Derrière : Genny, Max, Marthe

Cependant dès novembre 1939, Max quitte le lycée : le dossier de naturalisation de Chaim Moszkowicz, déposé en 1949, nous apprend que celui-ci a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 11 novembre 1939 (sans que « les motifs ayant fait l’objet de cette mesure de rigueur aient pu être établis » a posteriori) et qu’il s’est trouvé interné, ainsi que son fils Maurice, frère aîné de Max qui exerçait la profession de tailleur et aidait donc au magasin, après une dénonciation (comme d’autres juifs messins d’origine étrangère considérés comme indésirables) au camp du Vernet dans les Pyrénées. Le jeune Max, alors âgé de 17 ans, va aider son frère aîné Albert à faire tourner le magasin.

Ils restent d’ailleurs tous deux à Metz à l’hiver 1939-1940, alors que, la menace allemande se rapprochant, le reste de la famille (leur mère et leurs huit soeurs) se réfugient dans le petit village vosgien de Bulgnéville.

Après un court retour à Metz, la famille décide au printemps 1940 de partir pour Bordeaux, et s’installe au n°25 de la rue de Laseppe, espérant ainsi échapper à l’occupation allemande. Cependant à peine sont-ils installés que les troupes nazies occupent la ville. Tandis que ses soeurs sont scolarisées au lycée Lonchamp, Max trouve un petit emploi, tout comme son frère Albert.

Dans une lettre que Madame Moszkowicz adresse au Maréchal Pétain le 28 août 19409, afin d’obtenir la libération de Chaïm et de Maurice du camp du Vernet, on apprend fortuitement que « le plus jeune [des fils] âgé de 18 ans a contracté également à Bordeaux un engagement volontaire dans l’armée active ». Il faudrait donc en déduire que Max, comme son frère Albert avant lui (ainsi que Maurice qui tenta par deux fois en 1939 puis en 1940 de s’engager dans l’armée sans succès), avait manifesté la volonté de s’engager pour défendre son pays d’adoption contre les troupes nazies (on apprend, de fait, dans une lettre de Chaïm datée de 1942, que Max sétait engagé dans le « secours national », une organisation réactivée par le régime de Vichy dès l’automne 1940 pour venir en aide aux civils nécessiteux).

La fin de l'été 1940 voit le retour dans la famille de Chaïm, le père, et de Maurice, le grand frère de Max, libérés du camp du Vernet le 23 septembre. Mais ces derniers sont bientôt cependant de nouveau arrêtés et internés au fort du Ha, sans qu’ils sachent bien pourquoi ; ils en sont d’ailleurs libérés après 4 mois.

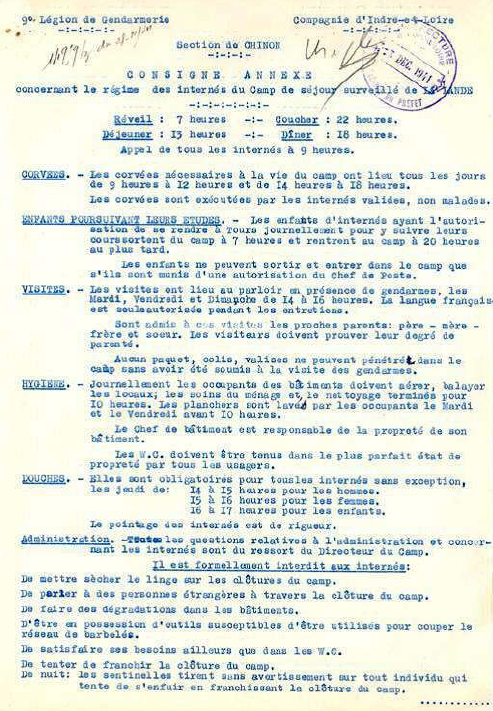

Max quant à lui, suite à une convocation, est envoyé avec ses soeurs Fanny, Berthe et Genny, dans un « centre d’accueil pour juifs », à Monts, près de Tours, le « camp de la Lande », où il rejoint le bâtiment 22.

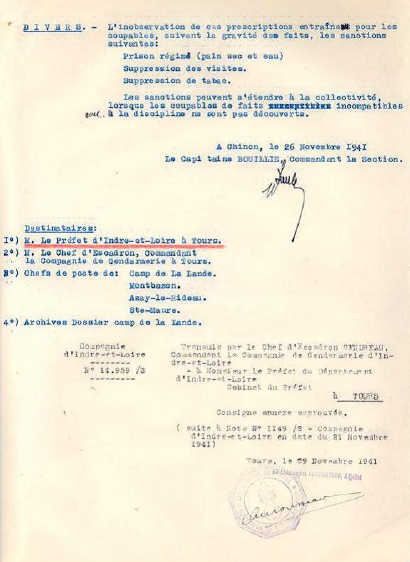

Documents ci-dessous :

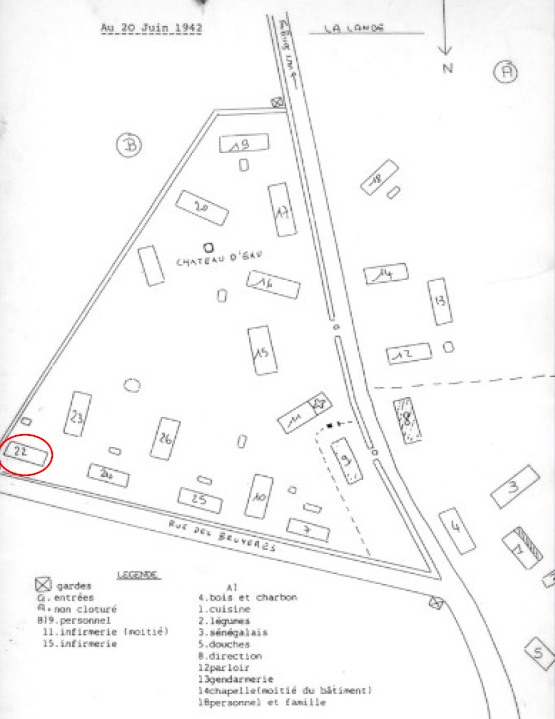

Règlement du camp de la Lande (source : archives départementales d’Indre et Loire) et Plan schématique du camp de la Lande à la date du 20 juin 1942. (entourée en rouge : la baraque 22 où séjournait Max):

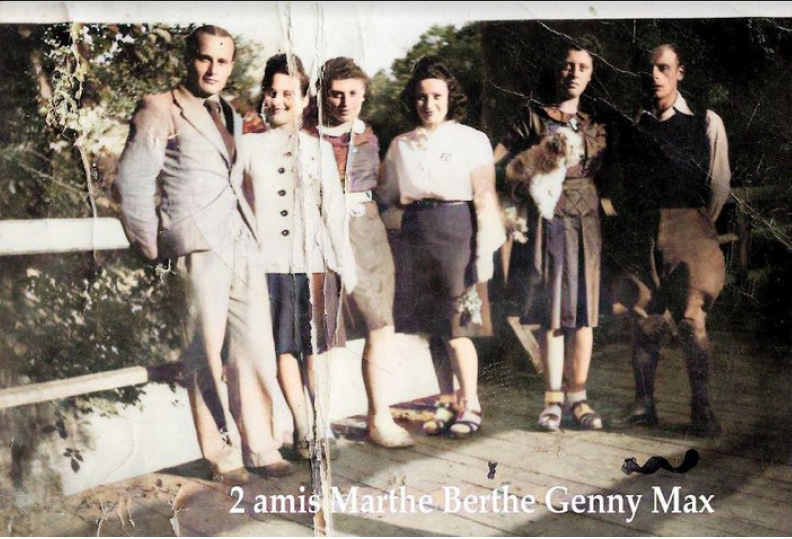

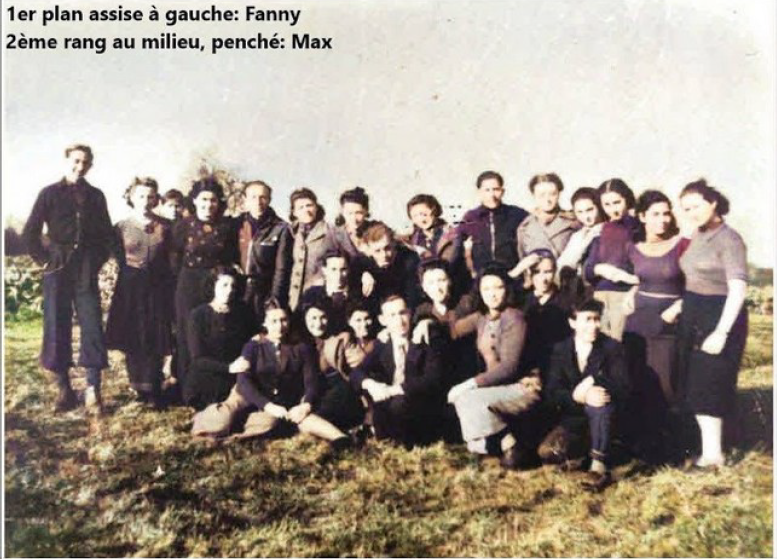

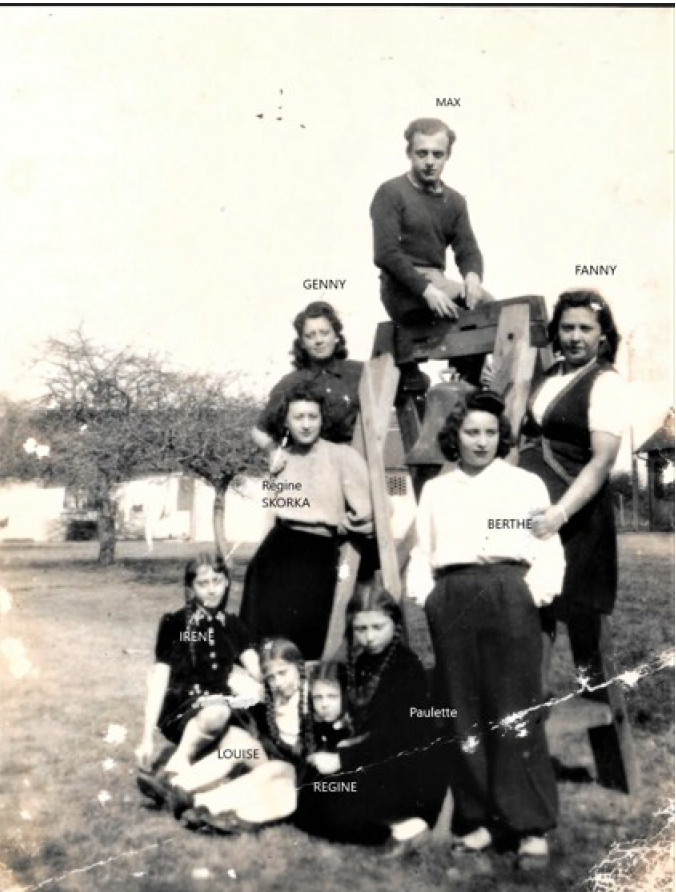

Jusqu’à l’hiver 1941, les conditions d’internement au camp de la Lande sont assez souples ; les photos de la famille Moszkowicz que nous possédons de cette époque nous montrent des jeunes qui ont l’air assez joyeux, profitant des quelques bons moments que la vie peut leur apporter malgré la séparation d’avec leurs parents.

Jérôme Scorin (Skorka) qui a été interné au camp de la Lande avec les enfants Moszkowicz, (on voit Max sur la photo ci-contre, assis au premier rang à gauche) dans son ouvrage Itinéraire d’un adolescent juif de 1935 à 1945, écrit, à propos de cette photo datée de juillet 1941 : « Juillet et août furent des mois de rêve, chaud le jour et doux la nuit. Fraternisant les uns avec les autres, nous nous rendions sur les rives de l’Indre, distante de quelques centaines de mètres du camp. Nous passions de longues heures dans l’eau à nager, à jouer au ballon, à plonger du haut du pont qui enjambe la rivière, les jeunes voulant toujours imiter leurs aînés »

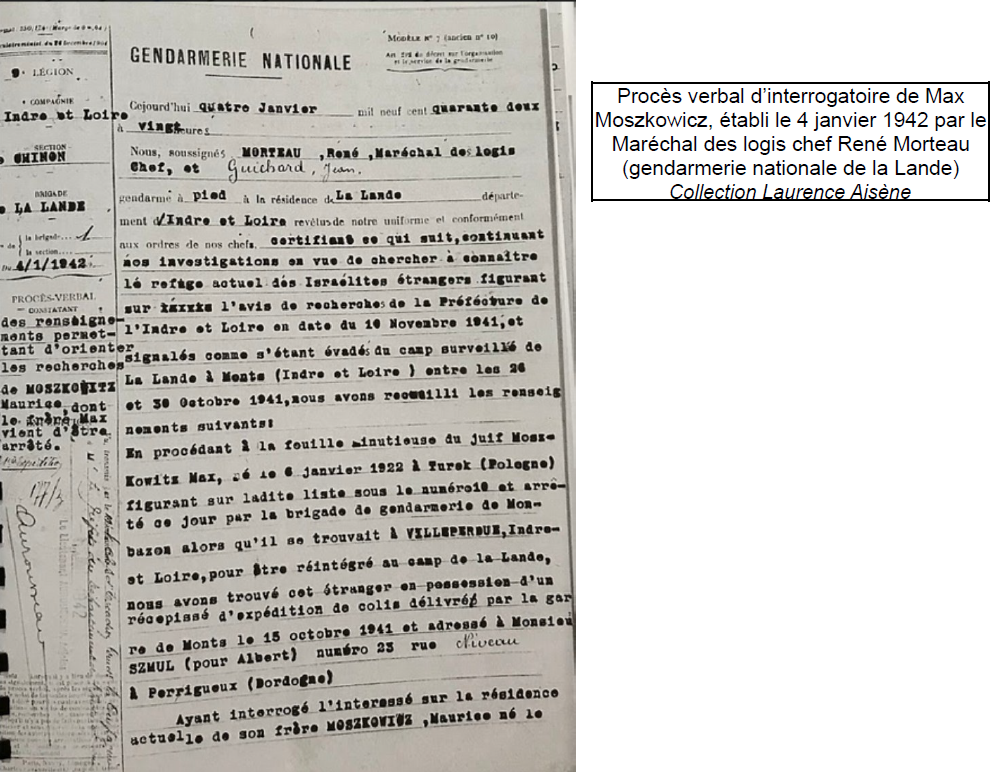

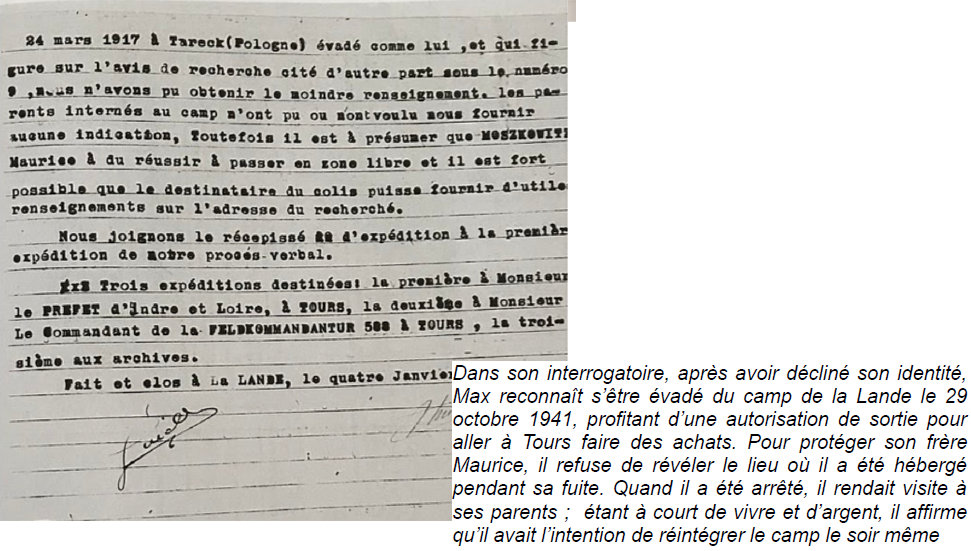

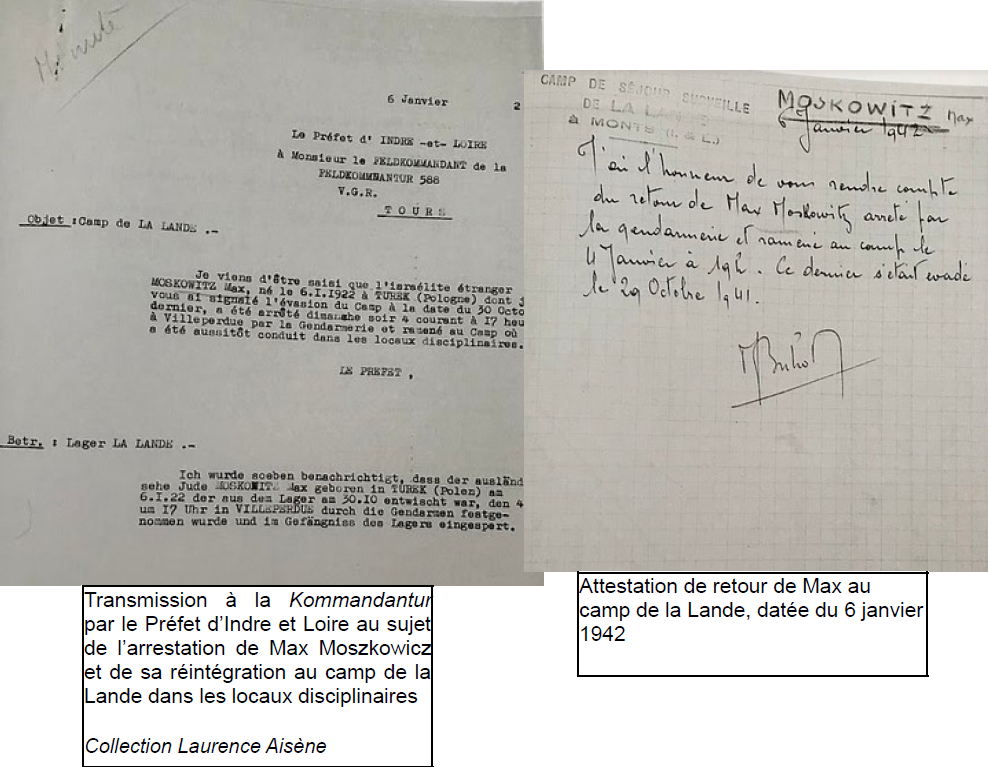

Après avoir envisagé de demander à ce que toute la famille soit internée dans ce camp, les parents de Max déménagent pour se rapprocher de leurs enfants et s’installent à Monts, à quelques kilomètres de là. Maurice, le frère aîné de Max, interné dans un premier temps dans un autre camp, demande et obtient de rejoindre ses frère et soeurs à Monts. Le Rabbin Elie Bloch, originaire lui aussi de Metz, qui oeuvre dans le camp pour apporter un peu de bien-être aux plus déshérités, obtient pour Max et ses soeurs (qui par ailleurs sont très appréciés dans le camp et toujours prêts à rendre service) le privilège de passer leurs journées avec leurs parents, à condition d’effectuer les corvées réglementaires et de rentrer chaque soir au camp… ce que Max « oublie » de faire au soir du 29 octobre 1941, s’évadant en même temps que Maurice, prenant le train pour Poitiers et s’y cachant sous un faux nom. Commence alors pour lui une courte période de vie dans la clandestinité. Cependant, alors qu’il rend visite à sa famille installéeà Villeperdue, chargé de cadeaux pour ses soeurs à l’occasion du 1er janvier 1942, il est dénoncé par un voisin, arrêté par les Feldgendarmes et ramené au camp de la Lande.

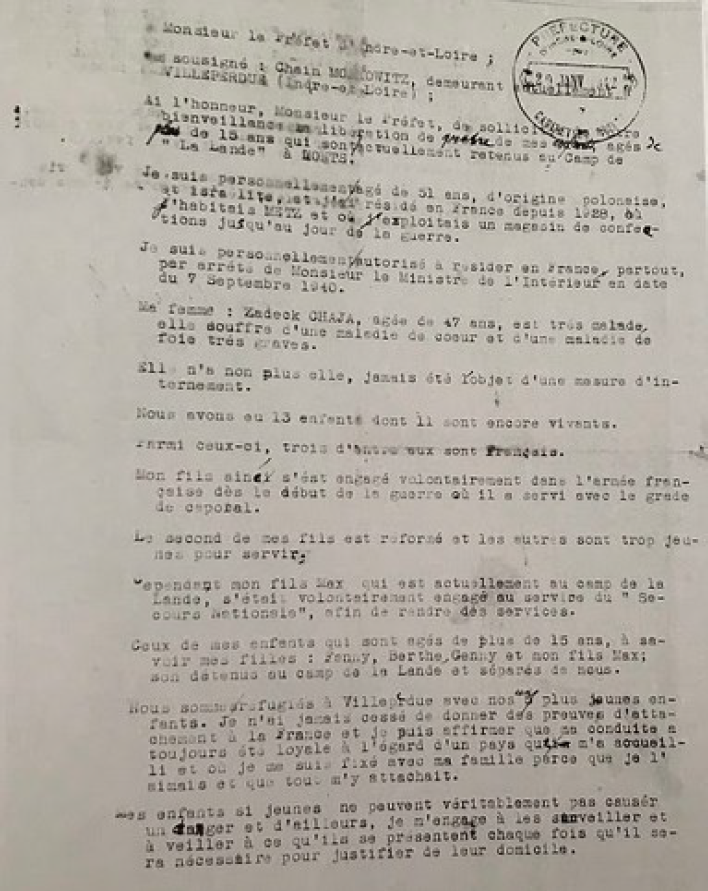

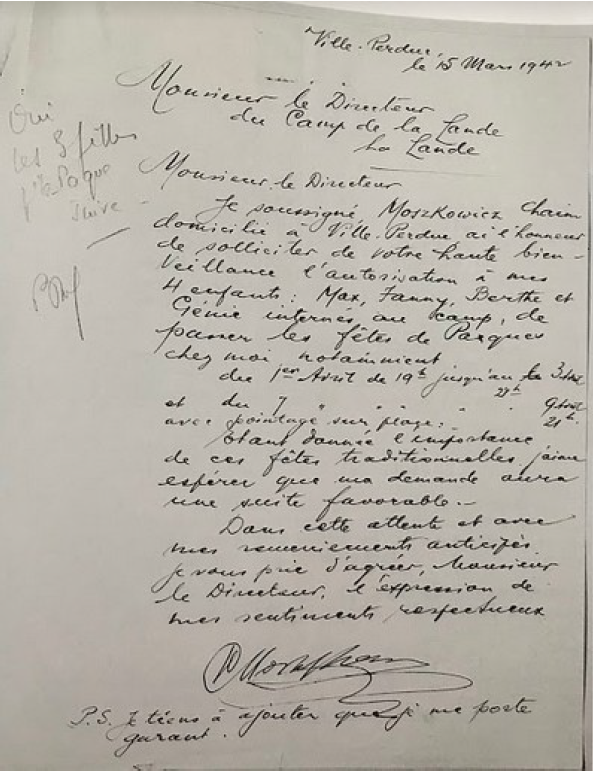

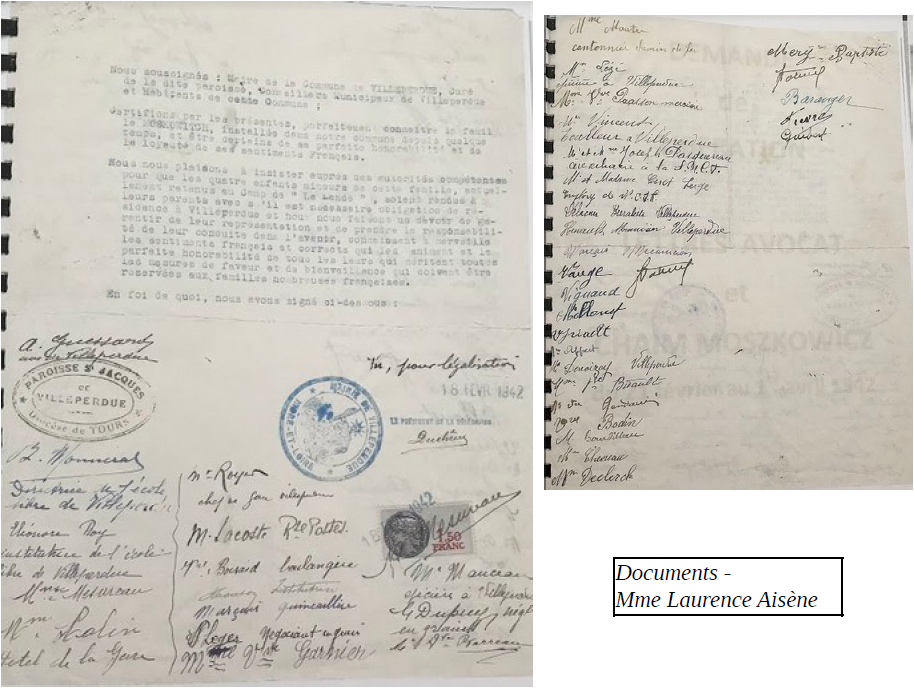

Le père de Max, Chaïm, multiplie, au début de l’année 1942, les initiatives pour tenter de faire sortir ses enfants du camp.

Le 29 janvier 1942, il adresse ainsi une lettre au préfet d’Indre et Loire.

Dans ce courrier, après avoir décrit sa propre situation et précisé que son épouse souffre d’une « maladie de coeur et d’une maladie de foie très grave » et que l’absence de ses enfants est pour elle très douloureuse, il rappelle que le fils aîné (Albert) s’est engagé au début de la guerre pour servir dans l’armée française, que les enfants de la famille âgés de plus de 15 ans sont tous internés au camp de la Lande et que Max « s’était volontairement engagé au service de « secours nationale », afin de rendre des services ». Il souligne que la jeunesse de ses enfants fait qu’ils ne représentent aucun danger et se porte garant, au cas où l’autorisation de quitter le camp leur serait accordée, de leur présentation au camp « aussi souvent que nécessaire ». Il termine en espérant pouvoir compter sur la « générosité » des autorités préfectorales.

Le 18 février 1942, les autorités municipales, religieuses et des habitants de la commune de Villeperdue, où est installée la famille, se mobilisent également et rédigent une lettre attestant de la bonne moralité de la famille, de ses « sentiments français » et demandant que soient assurées à la famille Moszkowicz « toutes les mesures de faveur et de bienveillance qui doivent être réservées aux familles nombreuses françaises »

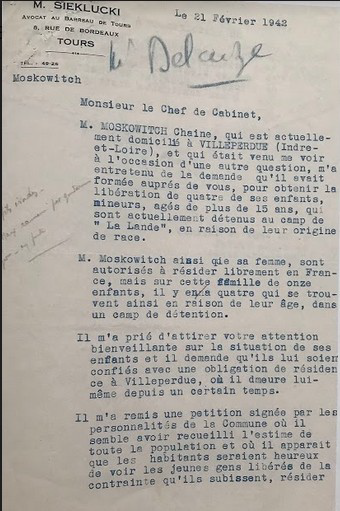

Chaïm moszkowicz engage maître Sieklucki, avocat au barreau de Tours, qui intervient lui aussi auprès des autorités administratives, adressant le 21 février 1942

une lettre au chef de cabinet du préfet d’Indre et Loire

Documents -

Mme Laurence Aisène

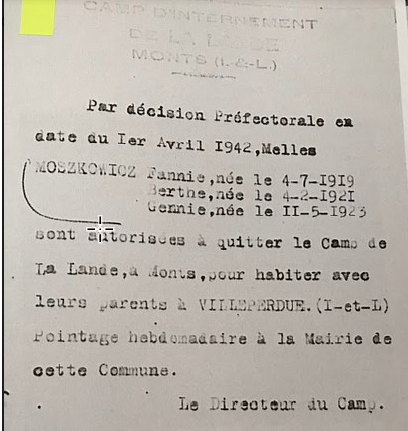

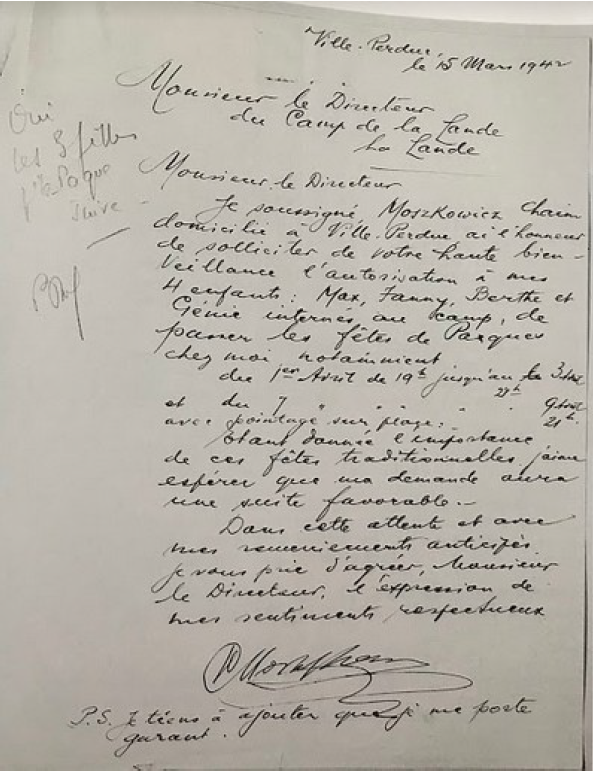

- une nouvelle lettre de Chaïm,

adressée au directeur du camp de La

Lande, datée du 15 mars 1942 ,

demande l’autorisation, pour ses

quatre enfants, de passer les fêtes de

Pâques chez lui, « étant donnée

l’importance de ces fêtes

traditionnelles ». Il ajoute en post

scriptum qu’il se porte garant de ses

enfants.

En marge on lit : « oui les 3 filles pour

la Pâque juive »

Documents -

Mme Laurence Aisène

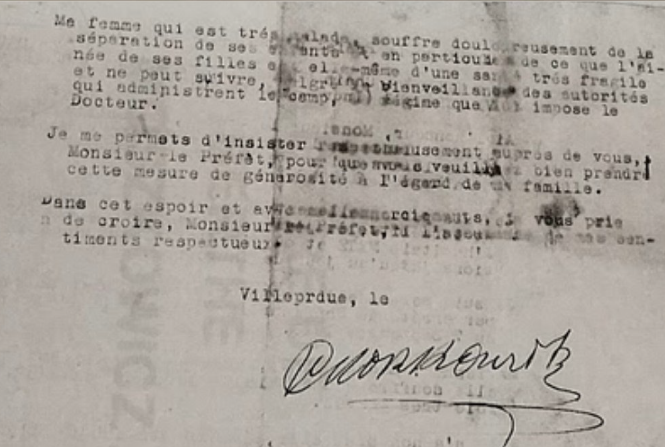

- le préfet d’Indre et Loire autorise les filles, Fanny, Berthe et Genny, à rejoindre leurs parents à partir de la Pâque juive,

insistant sur le fait qu’« il ne s’agit pas cependant d’une mesure de libération qui dépend des seules autorités allemandes », les soumettant tout de même à un contrôle hebdomadaire. Il en informe l’avocat de la famille par une lettre datée du 18 mars, et prend un arrêté dans ce sens, daté du 31 mars et transmis en copie à la gendarmerie et à la mairie de Villeperdue. Le directeur du camp de la Lande délivre une autorisation de sortie aux trois filles.

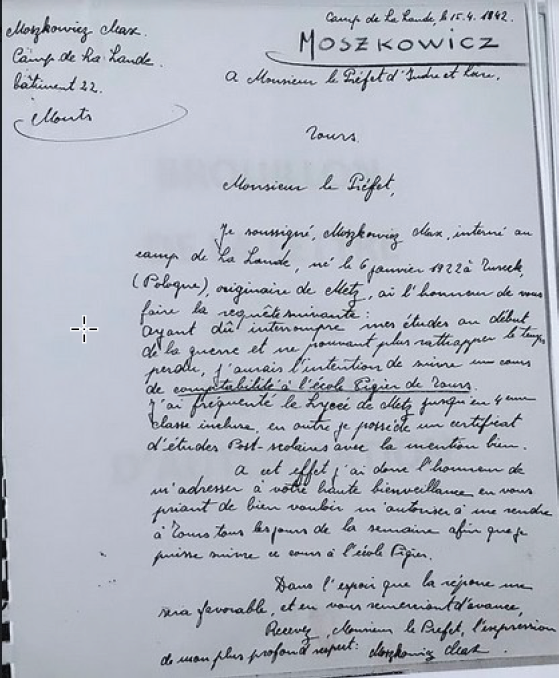

A partir du 15 avril 1942, Max multiplie les démarches pour sortir du camp légalement :

- le 15 avril 1942 il adresse

au préfet une lettre

manuscrite, par laquelle il

demande l’autorisation de se

« rendre à Tours tous les

jours de la semaine », afin de

reprendre des études qu’il a

dû interrompre au début de la

guerre, pour suivre une

formation de comptabilité à

l’école Pigier. On y apprend

qu’il a « fréquenté le lycée

Fabert de Metz jusqu’en

4eme classe incluse », et

qu’« en outre [il] possède un

certificat d’études postscolaires

avec la mention

bien ».

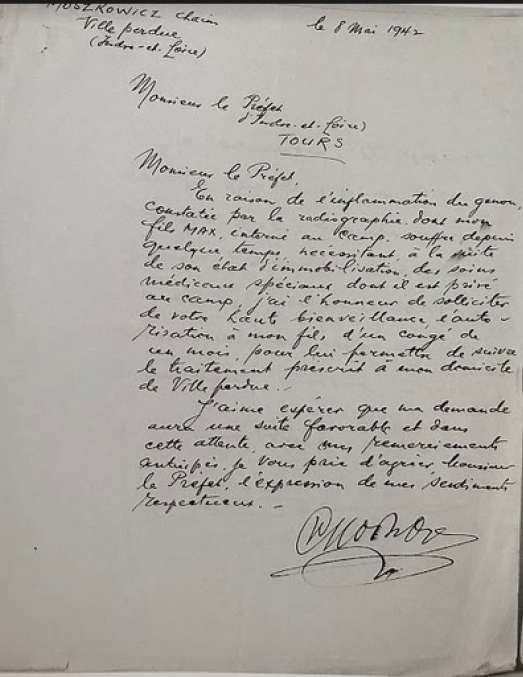

8 Mai 1942 :

Chaïm essaie de nouveau de sortir Max du

camp de la Lande : celui-ci,

souffrant d’une inflammation

du genou, immobilisé, a besoin

de soins médicaux spéciaux

qui ne peuvent lui être

prodigués au camp. Chaïm

demande au préfet d’Indre et

Loire « l’autorisation pour

[son] fils d’un congé d’un mois

pour lui permettre de suivre le

traitement prescrit à [son]

domicile de Villeperdue. »

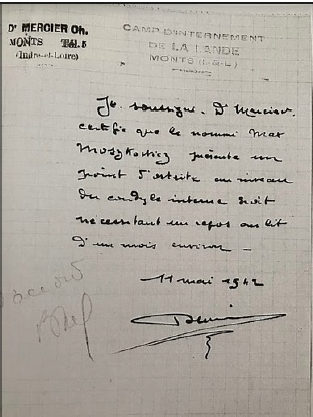

L’état de Max est attesté par un certificat établi par le Docteur Mercier, de Monts, en date du 11 mai 1942, dans lequel il souligne que l’état de Max nécessite « un repos au lit d’un mois environ »

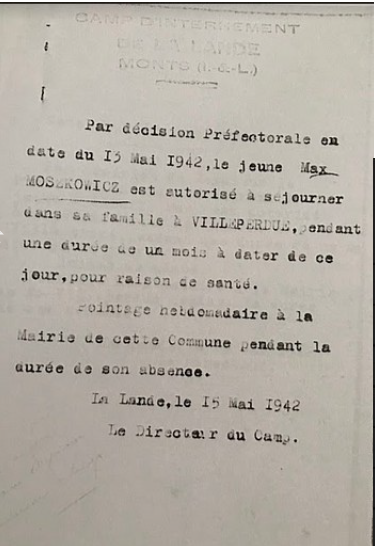

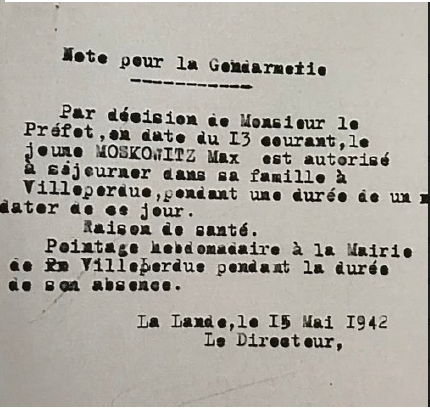

- Le 13 mai, une décision préfectorale officialise l’autorisation de sortie, avec obligation pour Max de se présenter une fois

par semaine à la mairie de Villeperdue et le Le 15 mai, une note dans ce sens est transmise par le directeur du camp de

la Lande à la gendarmerie

- le 9 juin, un nouveau certificat médical établi par le docteur Mercier atteste que Max a encore besoin d'un mois de repos.

Néanmoins, il reçoit le 2 juillet un courrier du préfet l’informant que, Max ayant été vu à Tours « pour soigner sa maladie dans les cinémas », l’ordre a été donné de lui faire réintégrer le camp de la Lande

« pour qu’il s’y repose convenablement ».

Max doit donc quitter le domicile familial et retourner au camp.

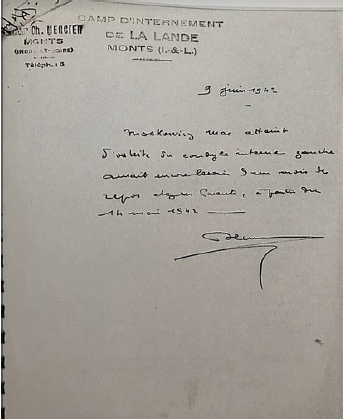

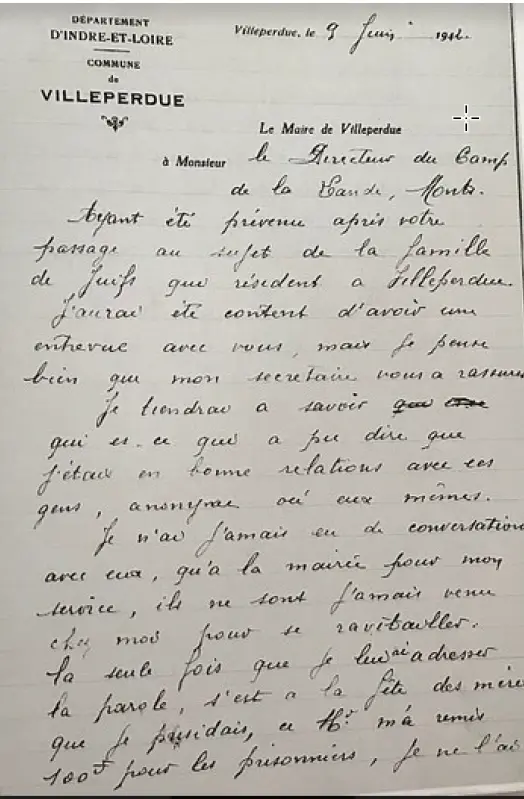

Dans le même temps, le 9 juin, dans un revirement inattendu, le maire de Villeperdue adresse au directeur du camp de la Lande une lettre dans laquelle il se dédouane de tout soutien à la famille :

"Ayant été prévenu après votre passage au sujet de la famille de juifs

qui résident à Villeperdue. J’aurai été

content d’avoir une entrevue avec

vous mais je pense bien que mon,

secrétaire vous a rassurer.

Je tiendrai a savoir qui est-ce qui a pu

dire que j’étais en bonne relations

avec ce gens, anonyme où eux mêmes.

Je n’ai jamais eu de conversation

avec eux, qu’à la mairie pour mon

service, ils ne sont jamais venu chez

moi pour se ravitailler, la seule fois

que je lui ai adresser la parole, s’est

a la fête des mères que je présidais,

ce Mr m’a remis 100 f pour les

prisonniers, je ne l’ai même pas

remercier devant le public à titre de

généreux donateur.

Vous pouvez croire, M. le directeur ;

que je ne me l’aisserai pas influencé

par ces juifs et que je leur donnerai

ce que je doit et pas plus.

Je serai heureux d’avoir une réponse

de vous a ce sujet.

Recevez , M. le Directeur mes plus

sincères salutations.

Signature : Duchêne.

/image

/image

Mémorial de la Shoah , coll. Laurence Aisène

Max, Genny, Fanny, Berthe, Irène, Louise, Régine, Paulette et

une amie France, années 1940

En haut de gauche à droite : Genny, Max, fanny

Devant : X, Berthe

Assises : Irène, Louise, Régine et Paulette

Photographie prise au camp de la Lande à l’été 1941

La présence des petites soeurs de Max (Irène, Louise, Régine et Paulette)

s’explique par le fait que le camp n’était alors pas encore un camp fermé :

l’absence de barbelés permettait une circulation assez libre pourvu que les

« internés » regagnent leur baraque chaque soir. Ainsi les petites Moszkowicz

pouvaient-elles retrouver les aînés de la famille.

Le 13 juillet 1942, les autorités allemandes procèdent à la « liquidation » du camp de la Lande. Cette « rafle » comme toutes celles qui se déroulent dans la région du Maine et Loire, a lieu un peu avant la grande rafle du vel d’Hiv, mais s’inscrit dans la même logique de réponse aux demandes des autorités allemandes de déporter davantage de Juifs depuis la France, en zone occupée comme dans la zone Sud dépendant du gouvernement de Vichy.

Six Feldgendarmes en armes se présentent au domicile de la famille qui a de nouveau déménagé, à Villeperdue : dans la rue, des autobus bondés de juifs, femmes, bébés, vieillards, venus du camp de la Lande et des environs ; Fanny, Berthe, Genny, Marthe et Max doivent être prêts à les suivre dans les 15 minutes…pour retarder au maximum le départ de ses enfants, la mère de Max offre aux gendarmes des tasses de lait chaud, très chaud…Fanny qui est allée à Tours ce jour-là doit se rendre à la Kommandantur le lendemain sous peine que toute la famille soit arrêtée et déportée.

En juillet 1942, Angers devient le centre de regroupement des autres convois constitués dans l’Ouest de la France. Le premier arrive à la gare de Saint Laud en provenance de Tours avec 18 personnes, suivi d’autres, comprenant 94 raflés de Nantes,

314 Juifs de Tours à nouveau (on peut raisonnablement supposer que Max et ses soeurs étaient de ce nombre) et 230 de Laval et du Mans. Les autobus de la compagnie des tramways d’Angers acheminent les Juifs de la gare de Saint Laud jusqu’au

Grand Séminaire de la rue Barra,

transformé pour l’occasion en camp de

concentration.

Les Juifs appréhendés en même temps que Max et ses soeurs demeurent trois jours dans le Grand-Séminaire d’Angers, avant leur déportation le 20 juillet. Ils sont surveillés par la gendarmerie française. André Lettich, un rescapé de ce convoi, se rappelle qu’arrivés au Séminaire, ils ont été minutieusement fouillés et tout objet de valeur leur a été confisqué. Ils ont été entassés, 25 à 30 personnes, dans de toutes petites pièces fermées à clé. Le 20 juillet ils ont tous été rassemblés pour leur transfert, à l’exception de quelques Juifs âgés qui sont restés à Angers sous surveillance française. Un interné, en tentant de s’évader, tomba dans la cour et se blessa gravement. Il fut dirigé vers un lieu inconnu.

Vers midi, les Juifs sont transférés du Séminaire à la gare Saint-Laud dans des autobus fournis par la compagnie de tramway d’Angers. Plusieurs camions sont également utilisés pour le transfert. Les hommes valides et aptes au travail, arrivent les premiers à la gare. Ils sont chargés de préparer les wagons pour le transport et une fois la tâche accomplie, ils sont embarqués dans les wagons. Les femmes, environ 400, arrivent le lendemain et attendent sur la plateforme jusqu’à l’embarquement qui est terminé à 17h00. La police française surveille le train. Le commissariat central signale qu’à part la tentative d’évasion de plusieurs femmes, et quelques femmes qui avaient perdu connaissance, l’embarquement s’est fait sans

incidents majeurs. Le convoi quitte la gare à 21h35 avec à son bord 824 juifs.

Max et ses soeurs sont déportés vers le centre de mise à mort d’Auschwitz par le convoi numéro 8 qui part d’Angers le 20 juillet 1942 et arrive à destination le 23 juillet vers 4 h de l'après-midi.

Le convoi comprenait 827 personnes répertoriées par les Allemands en fonction de leur

nationalité :

- 337 Polonais parmi lesquels les enfants Moszkowicz , - 201 Français,

- 68 apatrides, - 42 indéterminés,

- 42 indéterminés, - 39 Allemands,

- 34 Roumains, - 24 Russes,

- 14 Turcs, - 13 Autrichiens,

- 8 Grecs, - 8 Hongrois,

- 4 Hollandais, - 3 Suisses,

- 2 Américains, - 1 Égyptien

À leur arrivée à Auschwitz, le 23 juillet, 23 déportés furent immédiatement gazés, 411 hommes ont reçu les matricules 51015 à 51425 et 390 femmes les matricules 10177 à 10566. Il est donc vraisemblable que les enfants Moszkowicz sont « entrés » dans le camp de Birkenau.

Auschwitz- Birkenau

La Judenrampe, lieu de débarquement des convois venus de France.

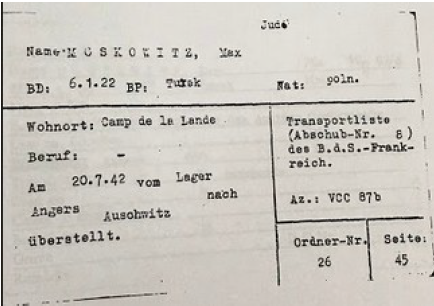

Après le débarquement de son convoi sur la JudenRampe et la sélection, Max n’a pas été exterminé immédiatement, en témoigne sa fiche d’enregistrement figurant dans les archives d’Auschwitz

L’écrasante majorité des victimes du convoi est morte de privations, de maladie, d’épuisement et probablement des « sélections » périodiques qui envoyaient à la chambre à gaz les prisonniers malades ou trop faibles pour être encore utiles au fonctionnement du système concentrationnaire.

Auschwitz-Birkenau est, en effet, un cas particulier dans l’univers des centres de mise à mort nazis, puisque le centre de mise à mort proprement dit était couplé à un camp de concentration. C’est d’ailleurs cette spécificité, permettant que plusieurs dizaines de milliers de juifs aient survécu au camp de concentration d’Auschwitz, qui a permis que leur parole se diffuse. Des autres centres de mise à mort, les survivants sont très peu nombreux : quelques dizaines de Treblinka ou de Sobibor, deux de Chelmno ou de Belzec.

Seuls vingt huit hommes et deux femmes du convoi de Max ont survécu à l’assassinat immédiat ou à la mort lente dans le système concentrationnaire.

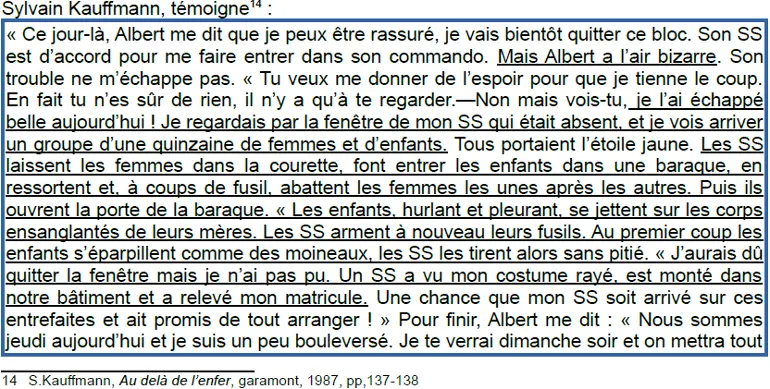

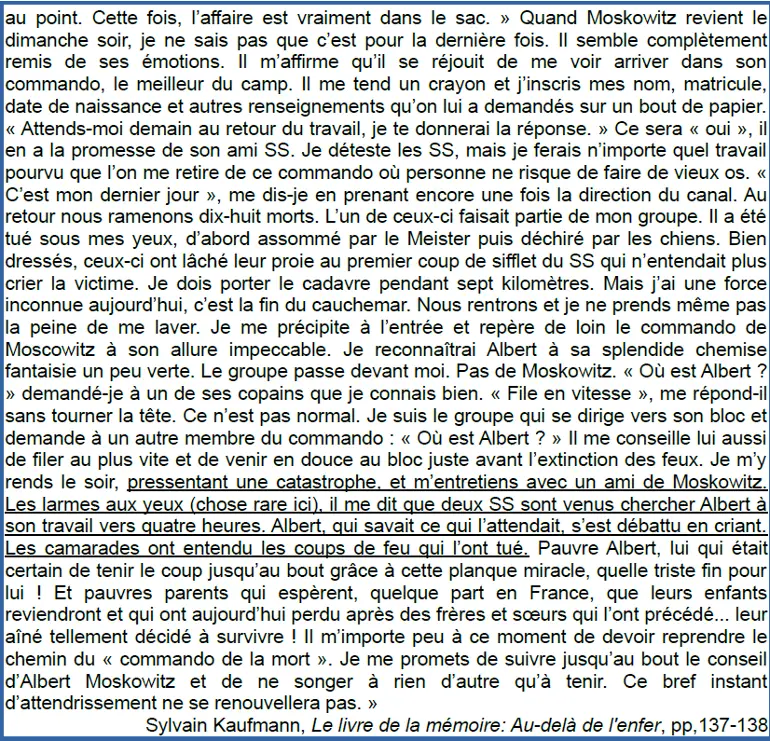

Par la suite, si la famille Moszkowicz réussit à passer en zone libre, Albert est arrêté lors du passage de la ligne de démarcation et déporté lui aussi à Auschwitz Birkenau.

Albert étant arrivé à Auschwitz par le convoi n° 34, parti de Drancy le 18 septembre 1942, on peut en déduire que Max et ses soeurs déportés par le convoi n°8 en juillet étaient déjà morts au moment de son entrée dans le camp.

En juillet 1945, ce qu’il reste de la famille rentre à Metz, s’installe temporairement rue des écoles et retrouve son magasin intact. Ils se rendent chaque soir à la gare attendre le retour des enfants déportés… en vain…Max et ses soeurs ne sont pas revenus, pas plus qu’Albert.

Son nom apparaît sur les registres détenus par le musée d’Auschwitz pour la dernière fois en mars 1943 ou 1944 : ayant assisté par la fenêtre, à un massacre de femmes et d'enfants, identifié par un SS qui avait relevé son matricule, Albert a été exécuté.

une partie de la famille Moszkowicz sur le Mur des Noms

au Mémorial de la Shoah à Paris