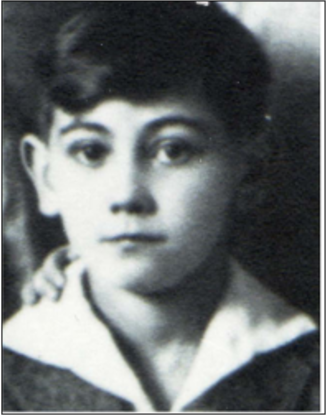

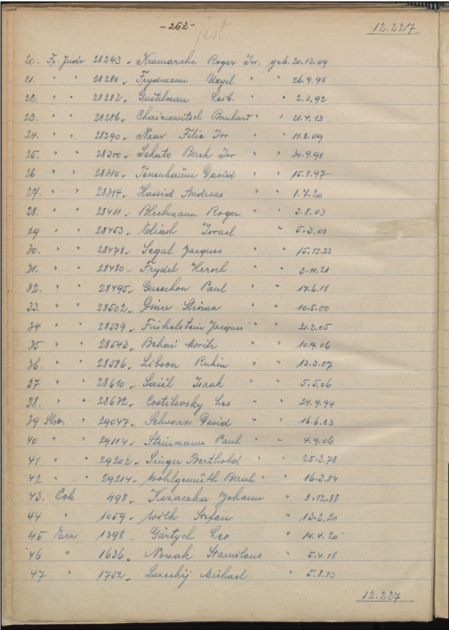

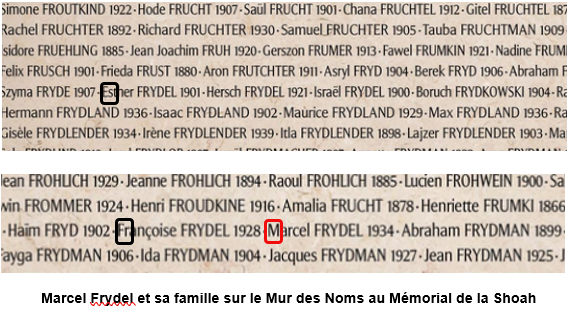

Marcel Frydel

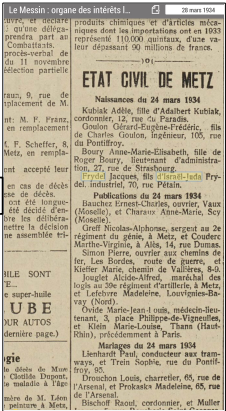

Marcel Frydel est né le 24 mars 1934 dans une famille juive

d’origine polonaise, installée à Metz au début des années 1930.

On sait peu de chose de la situation de la famille Frydel en Pologne, mais la mémoire familiale fait état d’un grand-père qui aurait eu un titre de noblesse au temps de l’empire russe . Le premier fils du couple, Henri (ou Hersch) est venu au monde le 3 novembre 1921, alors que la famille résidait encore à Lodz.

Cependant, comme bon nombre de familles juives polonaises, les Frydel ont quitté leur patrie dans les années 1920 pour fuir l’antisémitisme, les restrictions qui étaient imposées aux israélites et les persécutions et nous les retrouvons à Verdun en 1926, où Esther donne naissance à Jean (aussi appelé Jean-Louis, Jehudah), son deuxième fils, le 8 févier 1926.

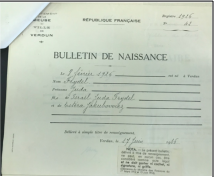

Bulletin de naissance de Juda (Jean) Frydel,

à Verdun, le 8 février 1926,

AD Moselle

Bulletin de naissance de Juda (Jean) Frydel,

à Verdun, le 8 février 1926,

AD Moselle

Ils restent apparemment peu de temps dans la

ville martyre de la Première Guerre Mondiale,

puisque dès 1927 ils sont à Longwy où naît

André le 29 mai, puis Françoise, la seule fille

de cette fratrie de cinq enfants, le 11

septembre 1928.

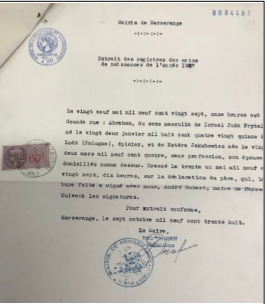

ci contre : Acte de naissance d’Abraham (André) Frydel, à Longwy-Herserange, le 29 mai 1927, AD Moselle

Comme pour les autres jeunes enfants qui font l’objet de notre travail de recherche,

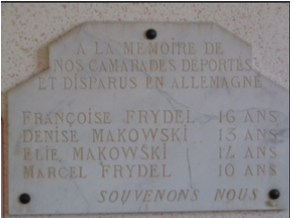

nous avons peu d’informations sur les premières années de ce petit garçon, et, même si

son nom figure sur la plaque mémorielle apposée au Lycée Fabert, nous avons des

doutes quant au fait qu’il l’ait jamais fréquenté : si les archives départementales de

la Moselle possèdent bien (sous la cote 15t65) des bulletins, copies, certificats

d’inscription pour ses deux frères Jean et André, en revanche il ne s’y trouve aucun

document relatif à la scolarité de Marcel, ce qui semble d’ailleurs compréhensible

puisque, nous le verrons, quand la famille Frydel quitte Metz, Marcel a 5 ans et qu’il

est donc virtuellement impossible qu’il ait été scolarisé même dans les petites

classes du lycée (si d’ailleurs il a été scolarisé, dans la mesure où l’école dite

« maternelle » restait alors une exception).

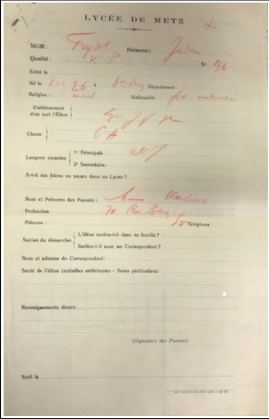

Fiche d’inscription de Juda (Jean) Frydel

au lycée de Metz en classe de 6°A. On y

apprend qu’il était auparavant scolarisé

dans les petites classes du lycée de

jeunes filles – AD Moselle 15t65

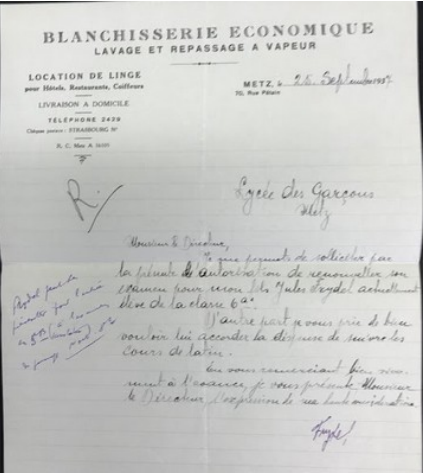

Lettre manuscrite signée par M. Frydel, en date du 28 septembre 1937, demandant au directeur du lycée l’autorisation pour son fils de renouveler son examen de fin de 6eme AD Moselle 15t65

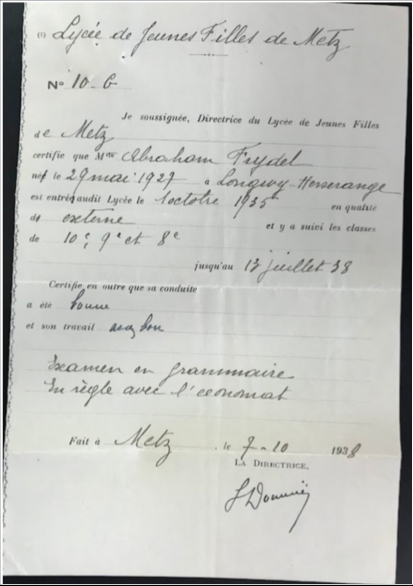

Attestation de scolarisation d’Abraham (André)

Frydel en classes de 10°-9° et 8° au lycée de

jeunes filles de Metz – AD Moselle 15t65

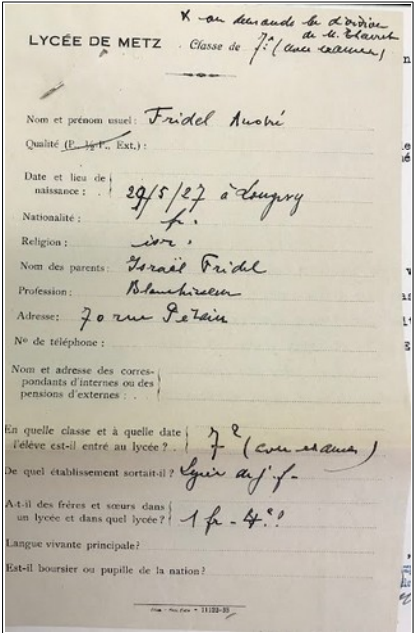

Inscription d’André Frydel au lycée de Metz (lycée

Fabert) pour l’année 1938-1939 en classe de 7°.

Il est noté qu’il demande la « division de M.

Theuret », la même qu’avait demandé Samuel Ascher (un autre élève de Fabert assassiné à Birkenau auquel nous avons consacré une page de ce site) pour l’année 1937-1938.

AD-Moselle 15t65

A Metz, les Frydel sont installés au n°70 de la rue du Maréchal Pétain (débaptisée après 1945 pour devenir rue du 20° corps d’armée américain), où ils tiennent, à l’enseigne « aux lavandières », une blanchisserie économique installée dans la cour puisque c’est un marchand de bicyclettes qui est installé en devanture.

La façade de l’immeuble du n°70

rue du XX° corps dans son état

actuel (photo google maps)

La famille Frydel

C’est là, dans les années trente qu’a été prise la seule photo que nous possédons de la famille Frydel au complet. On y voit Marcel petit, sur l’accoudoir du fauteuil où est assise sa mère. A la droite de celle-ci, se trouve André, à sa gauche Françoise, devant Henri (Hersch) le frère aîné, puis Israël-Juda, le père, et enfin jean.

Comment expliquer ce départ de Metz avant même le début de la guerre ?

La Seconde Guerre Mondiale ne commence en effet officiellement que lorsque les troupes allemandes envahissent la Pologne le 1° septembre 1939, ce qui déclenche la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni à l’Allemagne le 2 septembre.

Dans un courrier qu’elle adresse au préfet de la haute Marne le 16 décembre 1942 à propos d’une demande d’allocation de réfugié, Esther Frydel rapporte que la famille a quitté Metz « le 27 août 1939 sur l’ordre de la préfecture de la Moselle car Monsieur le Préfet de la Moselle a fait affiché que toutes les personnes qui ont les moyens de quitter la ville doivent partie ».

Néanmoins, un tel ordre d’évacuation de la ville de Metz n’est venu qu’après la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne. Les évacuations du territoire mosellan ont été faites en deux temps : en septembre 1939, 210 000 Mosellans de « zone rouge » (pays minier, une partie du Bitcherland et le pays autour de Sierck-les-Bains et Bouzonville) puis en mai 1940, 90 000 personne de la « zone bleue » (pays thionvillois et pays de Boulay). Au fur et à mesure, d’autres villes sont vidées de leur population « inutile» comme à Metz. Les évacués sont partis principalement dans la Vienne et dans les Charentes. Les mineurs du bassin houiller de Forbach ont, eux, été envoyés dans les mines du Nord pour travailler ; des territoires choisis pour leur éloignement du front mais aussi leur capacité d’accueil chez des familles du cru, dans les corps de ferme.

Il faut donc chercher une autre explication au départ anticipé de la famille Frydel de Metz pour Bourbonne-les-Bains.

Vraisemblablement Israël-Juda avait-il senti venir le conflit, les démocraties occidentales ne pouvant pas rester éternellement sans réaction face à la politique extérieure agressive menée par l’Allemagne nazie et il avait alors choisi d’emmener sa famille un peu plus loin de la zone potentielle de combats que représentait la Moselle.

Selon Jean-pierre Nicolas, le choix de Bourbonne-les-Bains peut s’expliquer de plusieurs façons : c’était une ville thermale, les Frydel pouvaient donc y trouver facilement un hébergement ; en outre ils pouvaient espérer y trouver du travail dans la blanchisserie du fait de la présence de nombreux hôtel pour les curistes.

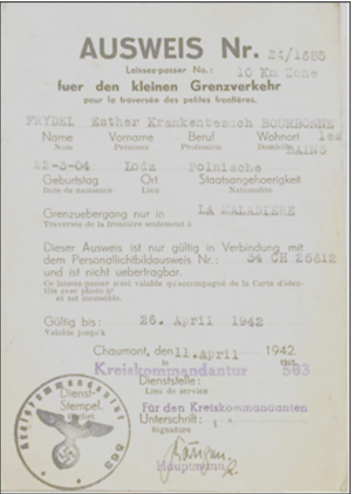

Bourbonne-les-Bains se trouve en Haute-Marne, à l’Est de Chaumont, la préfecture du département.

La

famille Frydel trouve une grande maison à louer, au n°27 de la rue du Moulin

Même si, en application des accords d’armistice du 22 juin 1940, Bourbonne se trouve dans la « zone réservée », zone de peuplement allemand dans laquelle le retour des populations évacuées avant ou pendant la débâcle et l’exode était interdit, les Frydel semblent y avoir mené une vie paisible au moins jusqu’en 1941 ; ils ne sont d’ailleurs pas identifiés, d’après les souvenirs des anciens de Bourbonne interrogés par J.P. Nicolas, comme étant juifs, mais simplement comme des « réfugiés ».

Il apparaît néanmoins que, contrairement à leurs espoirs initiaux, les parents du petit Marcel n’ont pas trouvé d’emploi à Bourbonne-les-Bains et se sont trouvés assez rapidement sans ressources.

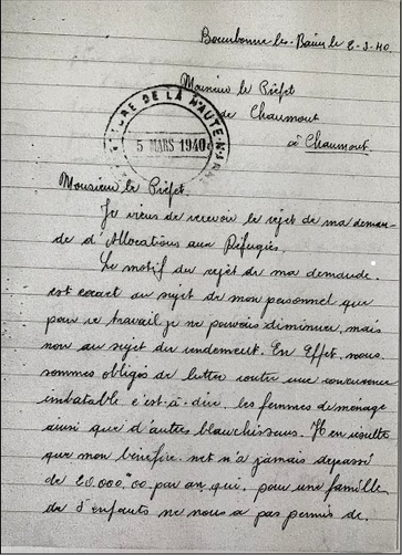

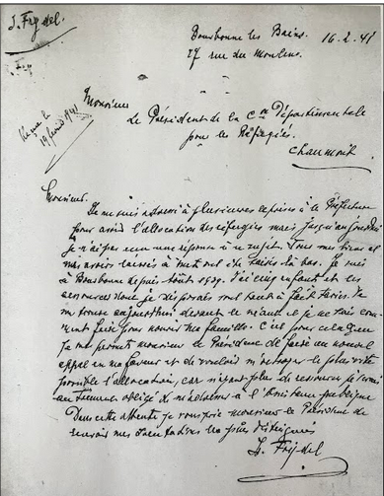

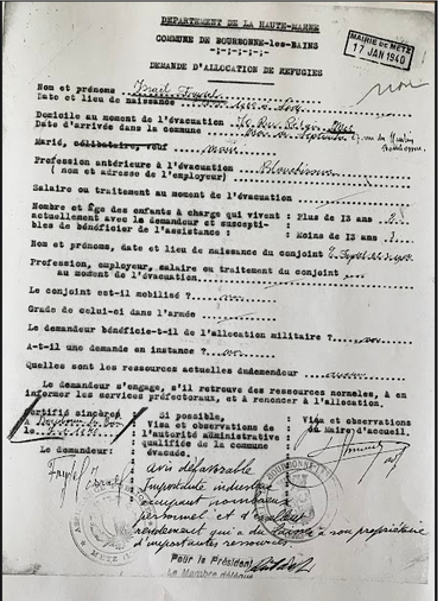

C’est du moins ce que nous laissent

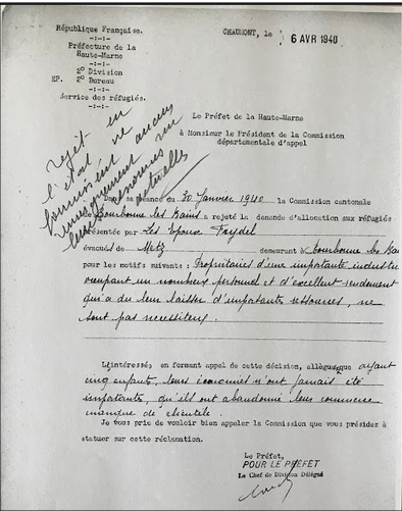

supposer les demandes d’allocation aux réfugiés qu’ils

déposent à plusieurs reprises auprès de la commission départementale des

réfugiés de la préfecture de la Haute Marne, qui sont conservées aux

archives départementales locales.

Leur première demande en ce

sens date du 7 janvier 1940 et elle est visée par la mairie de Metz le 17

janvier ; elle aboutit à un refus

motivé par le fait qu’Israel Frydel était à Metz à la tête d’une

"importante industrie occupant un nombreux personnel et d’excellent

rendement qui a dû laisser à son propriétaire d’importantes ressources"

Le refus d’allocation est notifié le 14 février 1940 par le Préfet du département de la Haute Marne qui précise qu’ils « ne sont pas nécessiteux ».

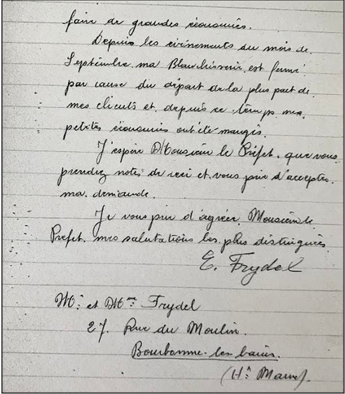

Le 2 mars 1940, Esther Frydel répond par un courrier dans lequel elle ne nie pas l’importance de l’affaire que détenait la famille à Metz, mais souligne que le rendement de ladite affaire aurait été obéré par la « concurrence imbattable » des « femmes de ménage » et « d’autres blanchisseurs » ; le bénéfice modéré et la nécessité de subvenir aux besoins de cinq enfants n’auraient pas permis de faire de « grandes économies » qui ont par ailleurs été dépensées depuis septembre 1940 et la fermeture de la blanchisserie messine.

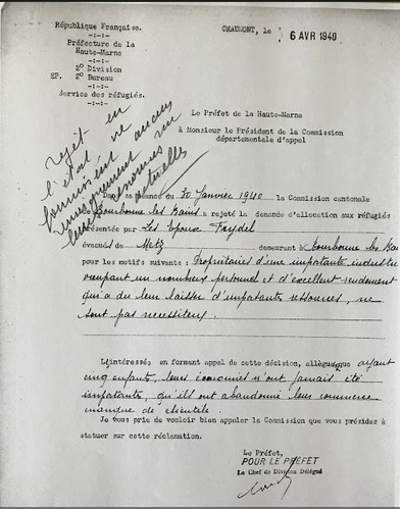

Les Frydel font donc appel de la décision, qui fait l’objet, le 6 avril 1940, d’un nouveau rejet par le service des réfugiés (2° division, 2° bureau de la Préfecture de la Haute-Marne), car, selon la mention manuscrite se trouvant en haut à gauche de la notification, les Frydel, « en l’état ne fournissent aucun renseignement sur leurs ressources actuelles ».

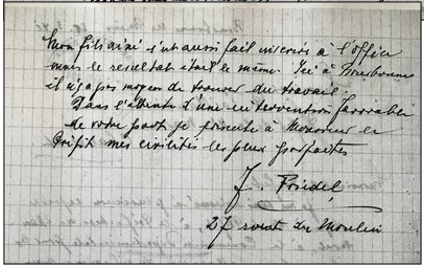

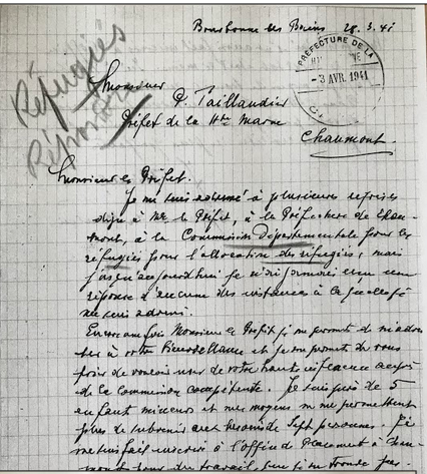

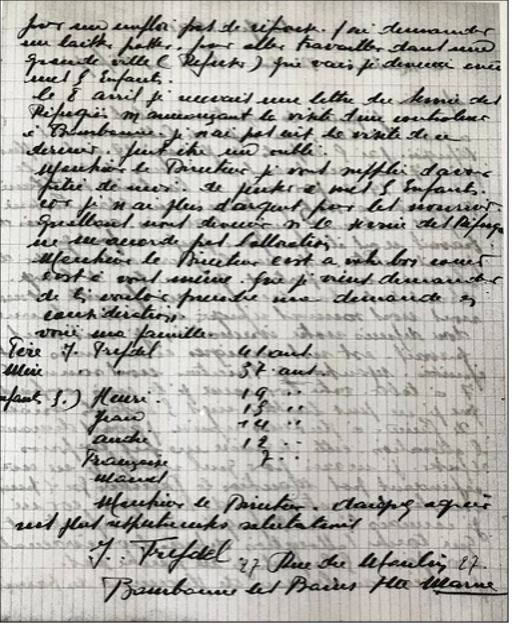

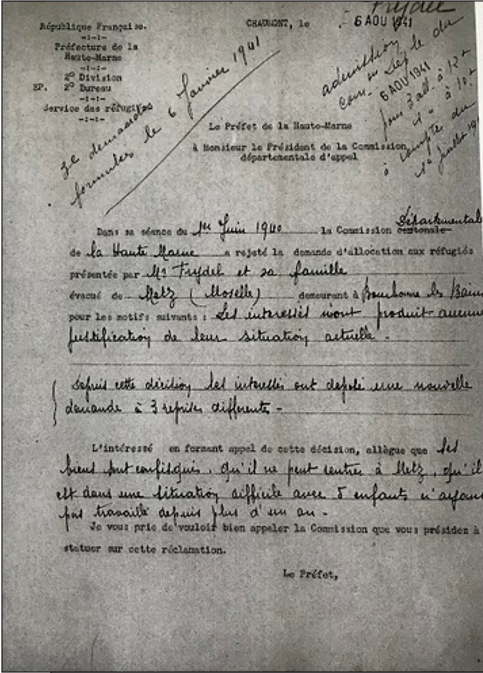

Les parents de Marcel ne se découragent pas pour autant et poursuivent inlassablement leur quête de ressources indispensables pour faire vivre la famille : le 15 octobre 1940, le 16 février puis le 28 mars 1941, Israël Frydel s’adresse à nouveau au Préfet de la Haute-Marne et au Président de la Commission Départementale des Réfugiés à Chaumont, soulignant à chaque fois qu’il a des difficultés à nourrir sa famille, qu’il a fait de multiples démarches pour tenter de trouver un emploi lui permettant de subvenir à leurs besoins, demandant par exemple un laisser passer pour aller travailler dans une grande ville, ce qui lui a été refusé, s’étant fait inscrire « à l’office de placement à Chaumont pour du travail » qu’il ne trouve pas, de même que le grand frère de Marcel, Henri (né en 1921 et donc âgé de 20 ans).

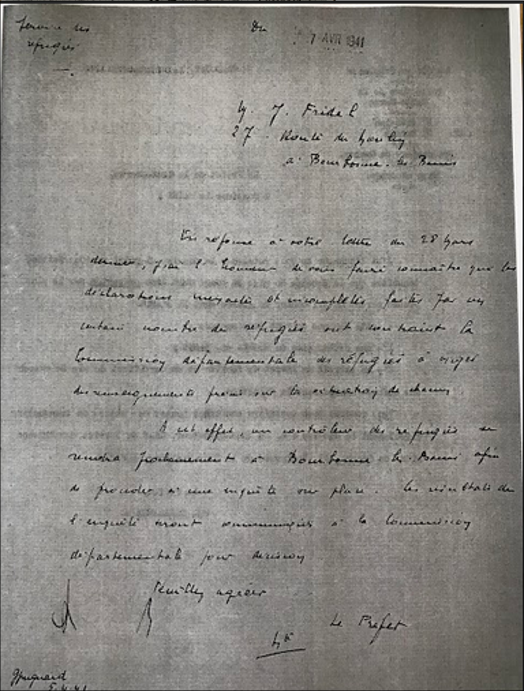

Ces lettres, dans lesquelles on

perçoit tout le désarroi d’un père incapable de nourrir ses enfants,

reçoivent, le 7 avril 1941, une réponse du préfet de la Haute Marne,

soulignant que « les déclarations inexactes et incomplètes faites par un

certain nombre de réfugiés ont contraint la commission départementale des

réfugiés à exiger des renseignements précis sur la situation de chacun. A cet

effet, un contrôleur des réfugiés se rendra prochainement à

Bourbonne-les-Bains, afin de procéder à une enquête sur place. Les résultats de

l’enquête seront communiqués à la commission départementale pour

décision ».

Israël Frydel adresse un dernier courrier au directeur du service des réfugiés, rappelant sa situation familiale et financière, il en appelle au » bon cœur » du directeur qui ne peut laisser cinq enfants mourir de faim, il souligne le fait qu’il connaît des réfugiés sans enfant qui touchent l’allocation depuis leur évacuation, rappelle ses démarches infructueuses pour trouver du travail et s’étonne de ne pas avoir reçu la visite du contrôleur annoncé dans le courrier du 8 avril. Il termine en insistant sur le fait qu’il ne peur plus nourrir ses enfants. Le but est indubitablement de montrer à quel point la situation de la famille est désespérée malgré le fait qu’il ait engagé toutes les démarches possibles pour tenter d’y remédier.

Le 6 août 1941, finalement la commission des réfugiés accorde à la famille une allocation à 10 francs, et trois allocations à 12 francs, à compter sur 1° juillet 1941. Israël Frydel n’a pas eu connaissance de cette décision, aboutissement du combat mené depuis janvier 1940 pour assurer à ses enfants de conditions de vie plus acceptables, puisqu’il a été arrêté le 23 juin 1941 et interné au camp de Compiègne-Royallieu.

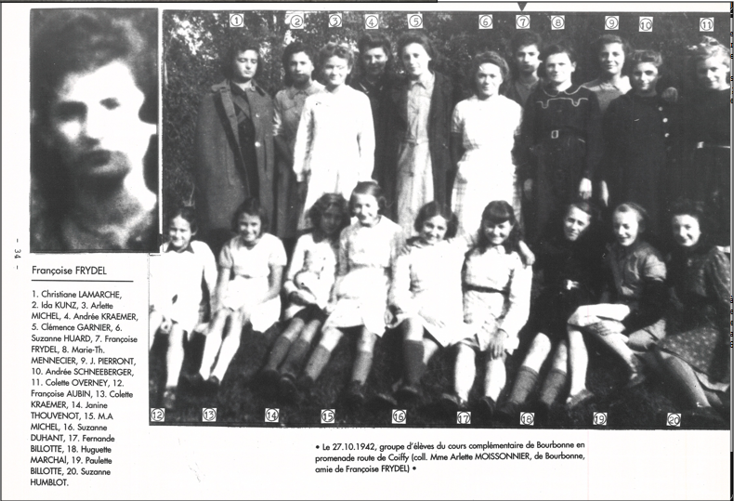

Si nous n’avons pas

trouvé de traces de la scolarité que Marcel a dû poursuivre à dans la

petite ville haut-marnaise, on peut néanmoins penser que, pendant tout ce

temps, les enfants Frydel y sont

scolarisés tout à fait normalement et intégrés à la population locale, en

témoigne une photo de classe prise le 27 octobre 1942 sur laquelle figure

Françoise, ainsi que le

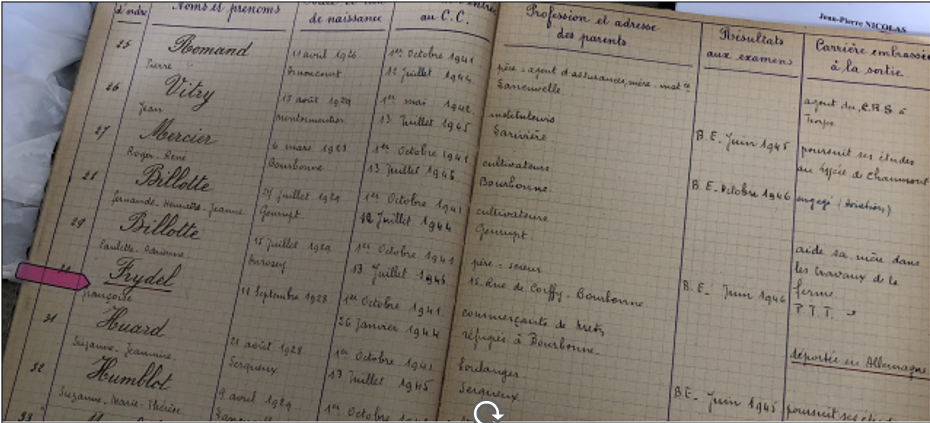

registre d’inscription du

cours complémentaire de la ville qui précise que Françoise y est entrée le 1°

Octobre 1941 et y a été scolarisée jusqu’au 26 janvier 1944.

Registre d’inscription au Cours Complémentaire de Bourbonne-les-Bains,

Archives Départementales de la Haute Marne

Néanmoins, le 23 juin 1941, la vie de la famille Frydel bascule et la guerre entre de plein fouet dans leur quotidien.

En effet, après le déclenchement par les nazis de l’opération Barbarossa le 22 juin , le père de Marcel, Israël Juda Frydel, considéré par les autorités d’occupation comme étant de nationalité russe (puisque la ville polonaise de Lodz est, à ce moment là, dans la partie de la Pologne dont s’est emparée l’URSS après l’offensive conjointe engagée avec l’Allemagne nazie en application des clauses secrète du Pacte Germano- Soviétique (pacte germano-soviétique, ou pacte de non-agression, était un accord signé par l’Allemagne nazie et l’Union soviétique le 23 août 1939. Il avait été négocié par le ministre allemand des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop et son homologue russe Vyacheslav Molotov. Le pacte germano-soviétique se divisait en deux : le pacte et un protocole secret. Le pacte de non-agression prévoyait que chacun des deux États n’attaquerait pas l’autre. Chacun s’engageait également à ce que si l’une des deux parties venait à être attaquée par un pays tiers, l’autre ne fournirait aucune assistance à ce pays. De plus, chacun assurait de ne pas participer à des accords avec d’autres puissances qui viseraient l’autre signataire, directement ou indirectement. L’accord de non-agression devait durer dix ans et être renouvelé automatiquement pour cinq ans si aucun des deux signataires ne souhaitait y mettre un terme.) d’août 1939), donc comme un ennemi du Reich, est arrêté et interné au camp de Compiègne-Royallieu.

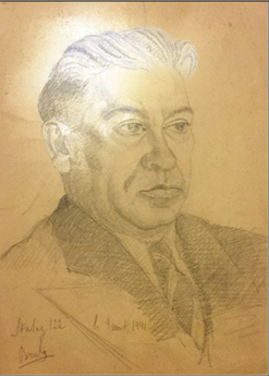

Interné à Compiègne Royallieu, vraisemblablement dans le « camp russe » fin juin 1941, Israël Juda Frydel y était encore en août 1941, en témoigne son portrait dressé au crayon par un autre détenu du camp sur lequel on lit les mentions suivantes :

Stalag 122, le 9 août 1941

et

une signature difficilement lisible, « Bruly » ??? (voir image ci-dessous)

Portrait d’Israël Frydel (45 ans)

Archives privées, document transmis par J.P.

Nicolas

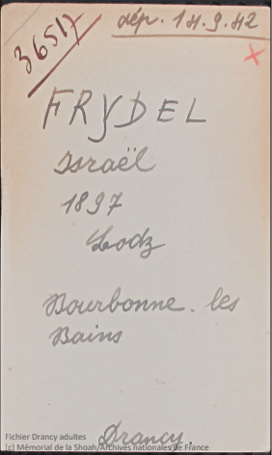

C’est à partir de ce camp de Compiègne qu’il est ensuite envoyé à Drancy.

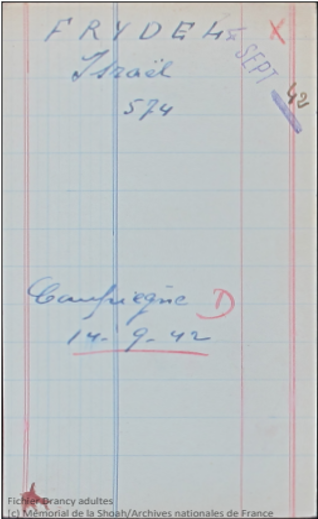

Sa fiche d’internement extraite du fichier de Drancy, conservé au Mémorial de la Shoah, nous fournit quelques indications :

on y lit son numéro de matricule dans le camp de Compiègne (que l’on retrouve sur la liste originale du convoi de déportation n°38) : il portait le numéro 574, signe d’un internement précoce (sur la liste originale du convoi on trouve à ses côtés des déportés portant des numéros de matricule 1200, 1500… donc internés plus tardivement à Compiègne).

On trouve également sur cette fiche, comme sur beaucoup d’autres du fichier de Drancy, deux dates : l’une manuscrite, l’autre dactylographiée. La date manuscrite correspond à la date d’entrée dans le camp d’entrée à Drancy; l’autre à la date de départ du convoi de déportation. Pour Israël Juda Frydel, ces deux dates sont identiques : il a donc été transféré de Compiègne vers Drancy le 14 septembre 1942 pour être immédiatement déporté par le convoi n° 32, parti le même jour à destination de Birkenau.

On

lit cette même date du 14 septembre 1942 sur une autre fiche au nom d’Israël

Frydel, témoignant du fait qu’il

a eu le temps d’être enregistré à Drancy avant d’être transféré

vers la gare de départ du convoi, avec le numéro 36517.

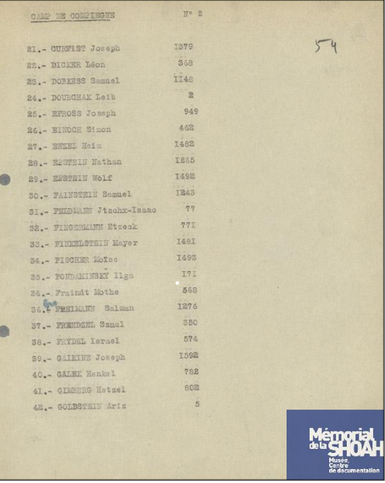

On retrouve, enfin, son nom parmi les détenus en provenance de Compiègne sur la liste originale du convoi 32 conservée au Mémorial de la Shoah

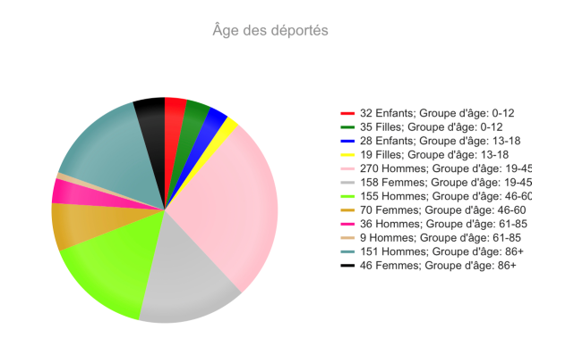

Parti de Drancy pour Auschwitz le 14 septembre 1942, le convoi 32 comprenait 1000 déportés.

Selon les documents du Centre

de Documentation Juive Contemporaine à Paris, ce convoi comprenait 640 hommes, 340 femmes et 60 enfants. Parmi

les déportés 550 sont de Paris (la liste indique Paris comme lieu d’origine),

20 proviennent de Châlons, 140 de Montluçon dont plusieurs familles, 133

proviennent de Compiègne (dont Israël Frydel, le père du petit Marcel), 56

du camp de La Lande près de Poitiers et 25 de Belfort. Parmi les 1000 déportés

dans ce convoi, 447 ont un statut «non identifié» (c’est-à-dire que les

Allemands n’ont pas eu le temps d’enregistrer entièrement leurs informations

personnelles), et 220 sont des Juifs polonais.

Le convoi arrive à Auschwitz le 16 septembre; 56 hommes sont sélectionnés et tatoués des numéros 63898 - 63953 ; 49 femmes sont tatouées des numéros 19772 à 19820. Certains déportés avaient été sélectionnés lors d’un arrêt à Cosel, avant l’arrivée à Auschwitz. Les autres déportés sont gazés à leur arrivée au camp.

On dénombrait 45 rescapés de ce convoi en 1945, parmi lesquels Étienne Rosenfled et Simon Grinhaud qui ont livré leur témoignage au mémorial de Yad Vashem, ce qui permet de reconstituer avec une précision exceptionnelle les conditions de déportation de Drancy à Auschwitz.

À Drancy, le soir avant la déportation prévue pour Auschwitz, une liste avec les noms des déportés est publiée. Les Juifs apparaissant sur cette liste sont placés dans un escalier mis à part. Étienne Rosenfeld décrit la scène : « dans l'enclos- des barbelés au milieu des barbelés, comme à la foire aux bestiaux - les hommes auront bientôt la tête rasée. Tout le monde passe à la fouille. Je vais faire le même chemin depuis cet escalier 2 d'où quelques mois plus tôt mes jeunes amis sont partis […] C'est fini il faut descendre avec les autres. Tous les partants sont à nouveau dans la cour. »

Simon Grinbaud continue le narratif : « ...nous fûmes rassemblés, avec nos bagages, dans la cour des départs. Cela commença à 5 heures du matin : un par un, à l’appel de notre nom, nous nous dirigions vers la sortie. À 7 heures tout était terminé, 1000 personnes étaient rassemblées. Par autobus, nous fûmes conduits à la gare toute proche du Bourget, et entassés dans des wagons à bestiaux, qui furent plombés au moment du départ […] Il n’y avait là que des nazis, les gendarmes avaient rempli leur mission et se tenaient un peu à l’écart. Sur les quais de la gare, les autobus déversent leur chargement, aussitôt accueillis de hurlements et de coups de crosse de soldats allemands qui nous poussent sans ménagement vers les ouvertures béantes et sombres des wagons. »

Rosenfeld décrit l’arrivée des Juifs à la gare : « sur les quais de la gare, les autobus déversent leur chargement, aussitôt accueillis de hurlements et de coups de crosse de soldats allemands qui nous poussent sans ménagement vers les ouvertures béantes et sombres des wagons. »

Le 14 septembre 1942 à 8 h 55, le train désigné DA 901/27 quitte la gare du Bourget-Drancy pour Auschwitz avec à son bord, 1000 Juifs. L’Oberfeldwebel Möller est responsable de l’escorte du train. Les déportés sont fournis de quelques provisions. Le jour de la déportation, Heinz Röthke, qui remplaçait Dannecker en juillet 1942 comme responsable du service des affaires juives à la Sipo-SD en France, rapporte le départ du train à Eichmann à Berlin.

Ginbaud continue : « dans ce wagon, destiné à transporter « 18 chevaux » d’après les indications portées sur la portière, nous étions 100 adultes, enfants, malades, vieillards, dans une promiscuité indescriptible ».

Rosenfeld poursuit : « une fois ceux-ci remplis d’une centaine de personnes, les portes coulissantes claquent, nous laissant dans le noir, hébétés et surpris […] Dans les wagons sans air, une pauvre lucarne laisse à peine le loisir de respirer. Les personnes au nombre effarant de cent, ne pouvaient ni s'asseoir, encore moins s'allonger. On se piétine devenant au fur et à mesure du temps qui passe des véritables bêtes sauvages. »

Grinbaud reprend le narratif : « dans chacun de ces wagons, un seau d’eau pour tout le monde, un deuxième seau en guise de latrines. Combien de ces réserves d’eau ont dû se renverser pendant cet embarquement brutal ! »

Le trajet dure trois jours et trois nuits.

Les déportés ignorent leur destination et ceci les préoccupe énormément. Avant leur départ à partir de Drancy, les Juifs avaient inventé un surnom pour cette destination inconnue où les Allemands les envoyaient : « Pitchipoï ».

Comme le décrit Rosenfeld : « Ce matin mille juifs partent pour ‘Pitchipoï’ vers l’inconnu […] et je

suis parmi eux. » Malgré tout, personne n’imagine encore, en cet automne

1942, l’abomination qui les attend à l’arrivée. Dans les couloirs de Drancy on

a ainsi retrouvé des graffiti porteurs d’un espoir de retour.

Lorsque les Juifs à Drancy tentaient d’obtenir des informations sur le sort qui les attendait une fois arrivés à destination, on leur répondait qu’ils allaient travailler. Ils demeurent dans l’ignorance jusqu’au choc brutal.

Le trajet ressemble à celui des autres convois.

Selon le témoignage de Grinbaud : « La première nuit commença. J’avais réussi à m’étendre auprès de mon frère. Les gens étaient silencieux, même les très jeunes se tenaient presque tranquilles. La peur de l’inconnu nous paralysait tous. Le train s’arrêtait souvent, et dans certaines gares, il restait immobile pendant des heures. » Certains déportés avaient réussi à suivre le trajet du train en regardant entre les fissures dans les murs du wagon, ou par la trappe, afin d’essayer d’apprendre où ils allaient.

Grinbaud continue son témoignage : « D’après les voix des cheminots, j’avais compris que nous étions encore en France. Aux premières heures du matin, nous arrivâmes dans la région frontalière, peut-être Strasbourg. Par la lucarne, je pus voir des gens vaquer à leur travail. D’autres montaient ou descendaient des trains, leurs valises à la main. Ils ne s’intéressaient pas à ce convoi étrange…. Je surpris quelques regards furtifs, mais qui ne s’attardèrent pas longtemps [...] Le train reprit sa marche, pour un temps très court, puis s’immobilisa dans une petite gare. Nos gardes nous accordaient une pause-pipi. Ils nous firent descendre par petits groupes accompagnés d’un gardien armé. Nous eûmes même la permission de nous rafraichir à un robinet. Quel bien être après cette nuit où nous nous tenions recroquevilles, dans une odeur de sueur et d’excréments. Pouvoir respirer à pleins poumons ! Il nous semblait soudain revivre. Mais hélas, il nous fallut très vite nous retrouver à 100 personnes dans quarante mètres carrés. Combien de nuits, de jours, allait durer ce voyage ?

Pendant la pause j’avais pu observer comme ce train était bien gardé : des soldats en arme partout, sur les toits des wagons, d’autres, à la fin du convoi, dans un wagon de voyageurs transformé en couchettes. Si l’un de nous avait eu des velléités de fuite, il avait compris ! On tenait trop à nous ! L’atmosphère devenait irrespirable dans le wagon. Parmi les denrées distribuées, il y avait du saucisson cuit à l’ail qui avait tourné rapidement en raison de la chaleur. Certains avaient tellement faim qu’ils n’hésitèrent pas à le manger. Ils furent très vite atteints de diarrhée.

« Aussi, des gens étaient piétinés par ceux qui couraient vers la tinette. J’ai été atteint à mon tour par la diarrhée, et il m’arriva à plusieurs reprises de me précipiter vers ce coin du wagon, au milieu des corps allongés. Je me rappelle qu’une fois je n’eus pas le temps d’arriver, et tenant mon pantalon baissé presque aux genoux, j’ai du éclabousser quelqu’un sur mon passage ; je le compris aux cris que j’entendis. C’était le cauchemar !

Au cours de la troisième nuit, les gémissements étaient tels que l’on ne s’entendait plus. Je ne dormis pas cette nuit-là, plus abattu que jamais. Dans l’après-midi, le train, arrêté dans une gare, fut doublé par un train de Hitlerjugend montant au front. Quand ils nous virent, agrippés aux lucarnes pour essayer de respirer, ils entonnèrent une chanson à la gloire de leur Führer, et très antisémite ».

Le camp de

Compiègne-Royallieu fut aussi le lieu d’internement du frère aîné de Marcel,

Henri (ou Hersch), qui était né en novembre 1921 à Lodz. Comme son père, ce dernier était de

nationalité polonaise, mais considéré par les Allemands comme Russe, donc comme

un ennemi potentiel et ce d’autant plus peut-être qu’en 1942 il allait avoir

21 ans et donc devenir majeur.

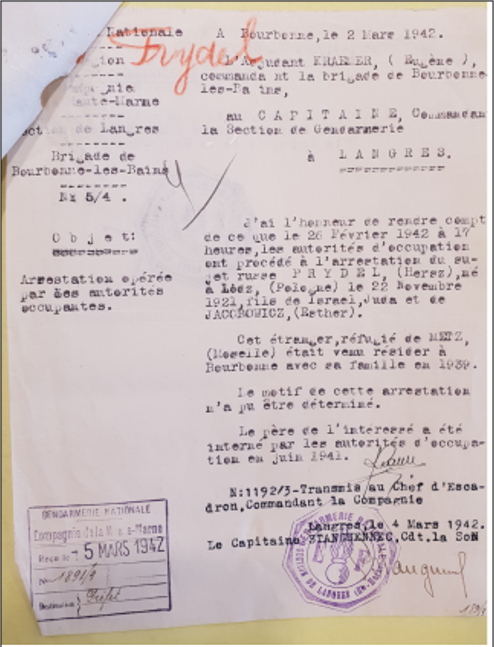

Un courrier conservé aux Archives Départementales de la Haute Marne, daté du 2 mars 1942, adressé par l’adjudant Eugène Kraemer, commandant la brigade de gendarmerie de Bourbonne-les-Bains, au capitaine Stanguennec, commandant la section à Langres, rend compte que « le 26 février 1942 à 17h, les autorités d’occupation ont procédé à l’arrestation du sujet russe FRYDEL (Hersz) né à Lodz (Pologne) le 22 novembre 1921, fils de Israël Juda et de JACOBOWICZ (Esther). Cet étranger, réfugié à Metz (Moselle) était venu résider à Bourbonne avec sa famille en 1939. le motif de cette arrestation n’a pu être déterminé. Le père de l’intéressé a été interné par les autorités d’occupation en juin 1941 ».

Même

si Henri est simplement identifié dans ce courrier en tant que

« russe » par la gendarmerie locale, on peut très raisonnablement

penser que sa judéité était connue.

des autorités d’occupation.

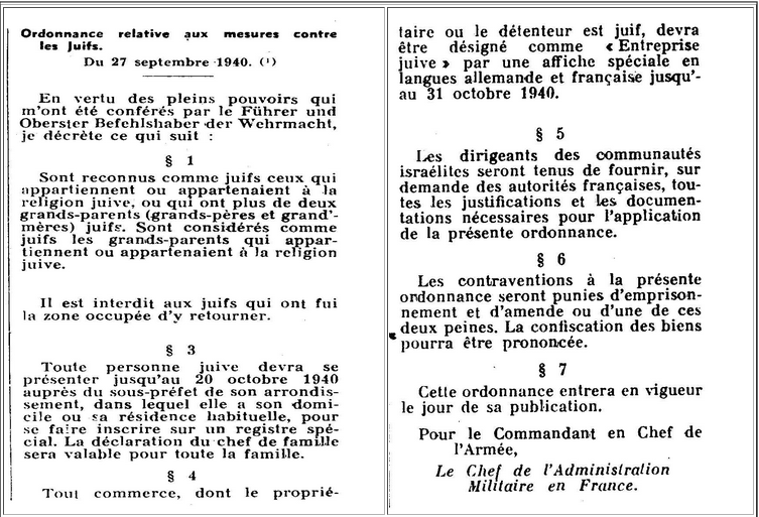

En

effet, dès le 27 septembre 1940, une ordonnance allemande définissant le premier statut allemand des Juifs les

obligeait entre autres mesures à se faire recenser.

Henri se trouve donc à Compiègne, vraisemblablement dans le camp C, dit le « camp juif », qui était le plus éloigné de l’entrée du camp. Il possédait un système particulier de barbelés, l’isolant des autres camps. A chacun des deux bouts de ce camp s’élevaient deux miradors, où des sentinelles allemandes demeuraient en faction auprès d’une mitrailleuse ; la nuit, des projecteurs balayaient de temps en temps le camp dans toutes les directions. Les détenus étaient de deux cents à deux cent cinquante par bâtiments (« bloc »), soit trente à trente-cinq, en moyenne, par chambrée. De la fin de 1941 au 27 mars 1942, le bloc n° 5 était occupé presque exclusivement par des Juifs français. Le bloc n° 7 abritait des Juifs, en forte proportion de nationalité étrangère (polonaise, russe, lituanienne, etc.). Le camp C a été « liquidé » le 6 juillet 1942 ; les derniers juifs qui y restaient ont alors été transférés dans le camp A.

On peut se demander s’il a alors eu connaissance de la présence de son père Israël Juda, qui était à Compiègne depuis le 23 juin 1941, ou même s’ils se sont vu, s’ils ont pu se parler

Si, comme on peut le supposer, Israël Juda était dans le « camp russe », il est fort peu probable qu’il ait pu entrer en contact avec son fils, dont la durée d’internement à Compiègne fut, par ailleurs, relativement courte, puisqu’il fut déporté par le tout premier convoi parti de France vers le centre de mise à mort d’Auschwitz, le 27 mars 1942, un mois après son arrestation .

A l’arrivée de ce premier convoi en provenance de

France, le 30 mars 1942, il n’y a pas de « sélection » sur le quai de

débarquement de la Judenrampe : tous les déportés sont aptes au

travail et dans le Stärkebuch des archives de Birkenau, recueil

comportant les rapports journaliers de décompte des prisonniers à chaque appel matin et soir, on trouve à la

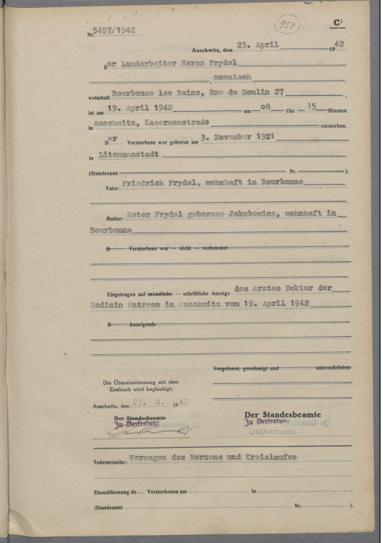

page concernant les prisonniers décédés au moment de l’appel du matin du 19

avril 1942, à la ligne 31, le nom de Hersch Frydel, immatriculé sous le numéro de prisonnier 28480.

Son acte de décès, enregistré dans les Sterbebucher d’Auschwitz, nous apprend en outre qu’il était employé dans le camp en tant que « Landarbeiter », donc « ouvrier agricole » et que son décès enregistré à 8h15 est le résultat d’une « défaillance du cœur et du système circulatoire ».

Hersch a donc survécu très peu de temps à Auschwitz ; il meurt le 19 avril 1942. Il n’avait pas encore 21 ans.

Avec l’arrestation de son père en juin 1941, de son grand frère Henri en février 1942, le petit Marcel voit sa famille se réduire : il lui reste deux de ses frères (André et Jean), sa sœur Françoise et leur mère Esther. Celle-ci a continué à se battre pour assurer à ses enfants des conditions de vie acceptables.

Elle adresse, le 19 décembre 1941, une lettre manuscrite au Préfet de la Haute-Marne, rappelant l’historique de la situation familiale. On y apprend que les Frydel ont quitté Metz « le 27 août 1939 sur l’ordre de la préfecture de la Moselle car Monsieur le Préfet de la Moselle a fait affiché que toutes les personnes qui ont les moyens de quitter la ville doivent partir ». Elle souligne que l’allocation de réfugié ne lui a été accordée que pour quatre de ses cinq enfants et que « tous les réfugiés en zone libre touchent l’allocation » ; elle signale également qu’elle a demandé des laissez-passer pour partir, sans succès et insiste sur la situation difficile dans laquelle se trouve la famille malgré les allocations accordées pour les plus jeunes des enfants depuis août 1941, son mari étant prisonnier, la famille ayant tout abandonné à Metz et devant s’acquitter d’un loyer de 180 francs.

En effet, la famille Frydel a été, comme toutes les familles juives de la zone occupée, victime des mesures d’aryanisation des biens juifs décidées par les autorités allemandes dès le mois de septembre 1940 et a, de ce fait, perdu toutes ses possession messines.

L’aryanisation des biens juifs

En zone occupée, les autorités allemands appliquent ne législation antisémite inspirée des lois du Reich. L’ordonnance du 27 septembre 1940 énonce les critères d’appartenance à la religion juive et ordonne le recensement des Juifs ; il leur est interdit de quitter la zone. Le processus de spoliation des entreprises et commerces juifs commence également. Tout commerce dont le propriétaire ou le détenteur est considéré comme juif doit être désigné comme « entreprise juive » par une affiche spéciale rédigée en français et en allemand.

Sur ce point, voir le rapport de la mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, « aryanisation économique et restitutions »

https://medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/004001396.pdf

Ce courrier, transmis à la commission départementale des réfugiés le 19 décembre 1941, aboutit, le 7 février 1942, à une notification d’attribution d’une allocation pour la mère, pour trois mois du 16 décembre 1941 au 16 mars 1942 pour l’aîné, Henri, qui est finalement arrêté le 27 février 1942

On peut d’ailleurs se

demander si l’arrestation d’Henri, quelques jours seulement après cette

décision prise par l’administration, n’est pas liée à la demande d’allocation

faite par Esther Frydel.

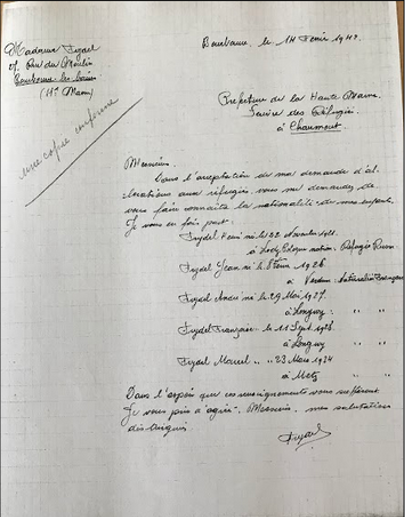

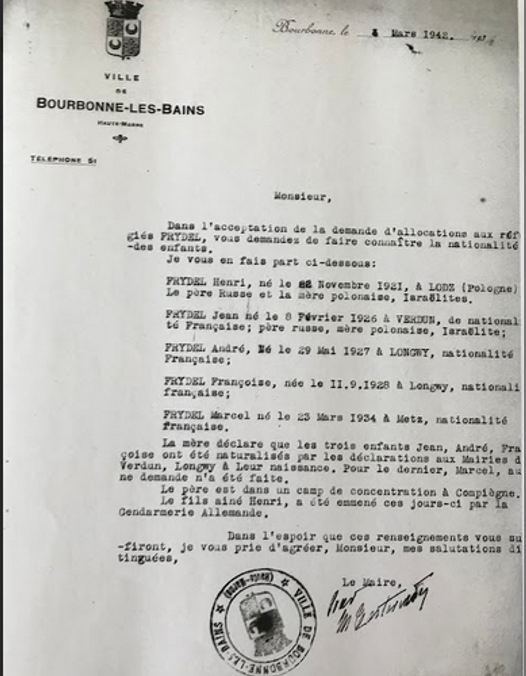

En effet, dans un courrier qu’elle adresse le 14 février 1942 aux services des réfugiés de la Préfecture de la Haute-Marne, Esther répond à la demande qui lui a été faite, « dans l’acceptation de [sa] demande d’allocation », « de […] faire connaître la nationalité de [ses]enfants », et elle signale alors qu’Henri, né le 22 novembre 1921 à Lódz en Pologne, est de nationalité « réfugié russe », le signalant ainsi non seulement en tant que Juif (sa judéité était très vraisemblablement déjà connue en vertu de l’obligation de recensement des Juifs en zone occupée depuis le 27 septembre 1940) mais aussi comme étranger et donc déportable en priorité, d’autant plus que la Russie était devenu un ennemi du Reich depuis le 22 juin 1941.

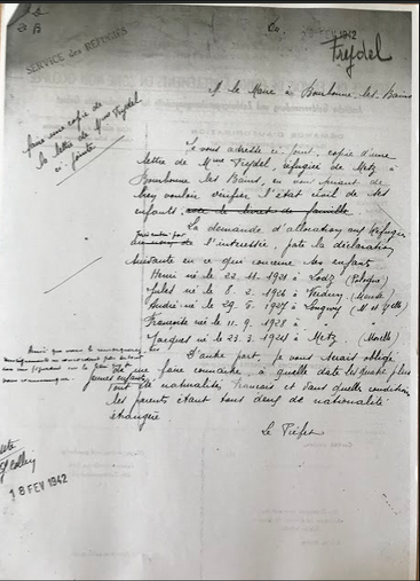

Cette lettre rédigée le 14 février 1942 par Esther Frydel est d’ailleurs à l’origine d’une enquête sur la nationalité des enfants : le Préfet de la Haute-marne, dans un courrier en date du 23 février 1942, demande au Maire de Bourbonne-les-Bains de se renseigner sur la date et les conditions de naturalisation des quatre plus jeunes enfants, « les parents étant tous deux de nationalité étrangère ».

Quelques jours plus

tard, le maire de Bourbonne répond que « la mère déclare que les trois

enfants Jean, André et Françoise ont été naturalisés par les déclarations aux

mairies de Verdun et Longwy à leur naissance. Pour le dernier, marcel, aucune

déclaration n’a été faite ». Il ajoute que « le père est dans un camp

de concentration » et que « le fils aîné, Henri, a été emmené ces

jours-ci par la gendarmerie allemande ».

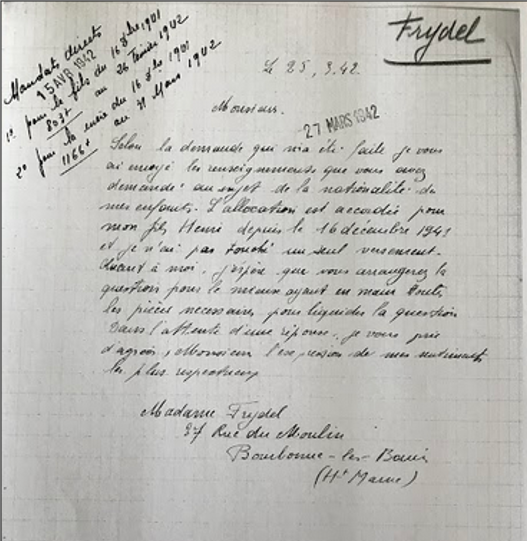

Le 25 mars Esther se plaint de n’avoir reçu

encore aucun versement de l’allocation accordée pour son fils

Henri et elle-même.

Il est noté en marge de ce courrier que la situation est régularisée le 15 avril 1942 par le versement de mandats directs d’un montant de 803 francs pour Henri du 16 décembre 1941 au 26 février 1942 (soit la veille de son arrestation) et pour Esther de 1166 francs du 16 décembre 1941 au 31 mars 1942.

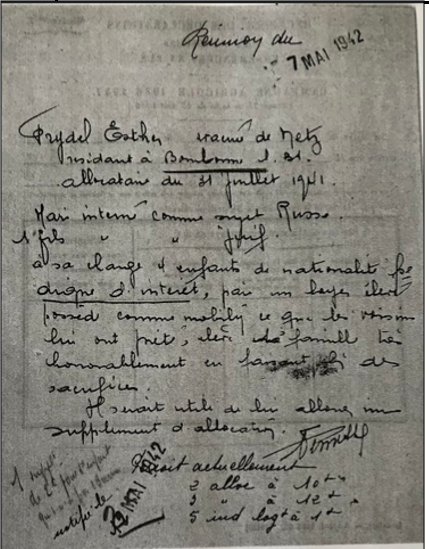

Le 7 mai 1942, à la suite d’une nouvelle réunion, la commission départementale pour les réfugiés considère qu’Esther Frydel, dont le mari est « interné comme sujet russe » et « un fils interné comme juif » est « digne d’intérêt » (l’expression est soulignée dans le document officiel, ce qui peut être à double sens…), paye un loyer élevé, ne possède comme mobilier que ce que les voisins lui ont prêté, élève sa famille très honorablement en faisant bien des sacrifices ». Elle se voit donc attribuer en sus des deux allocations à 10 francs et trois à 132 francs, un supplément de 2 francs pour l’enfant qui n’a pas treize ans (donc le petit Marcel).

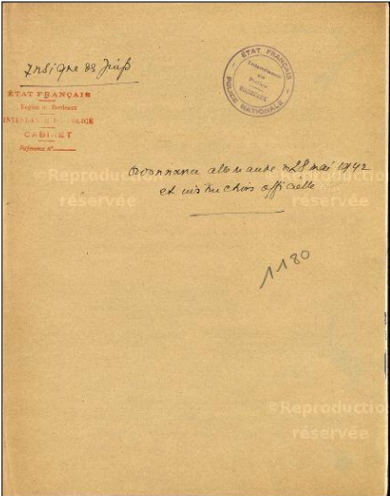

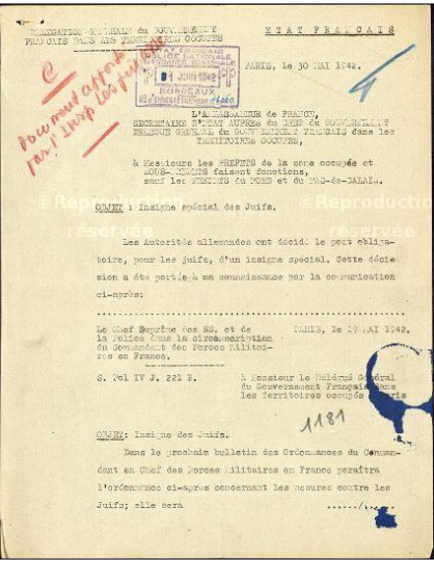

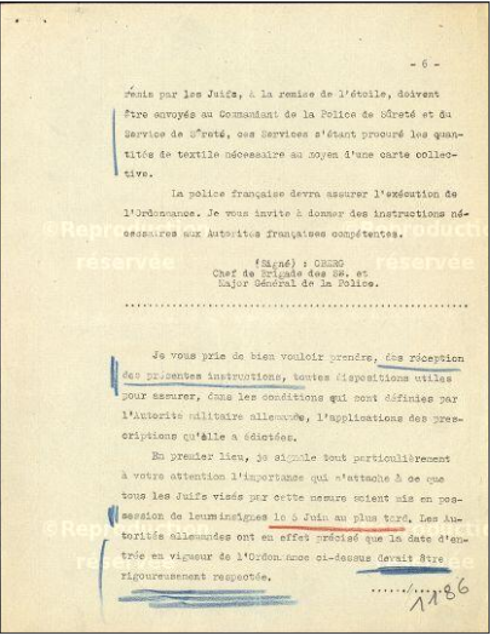

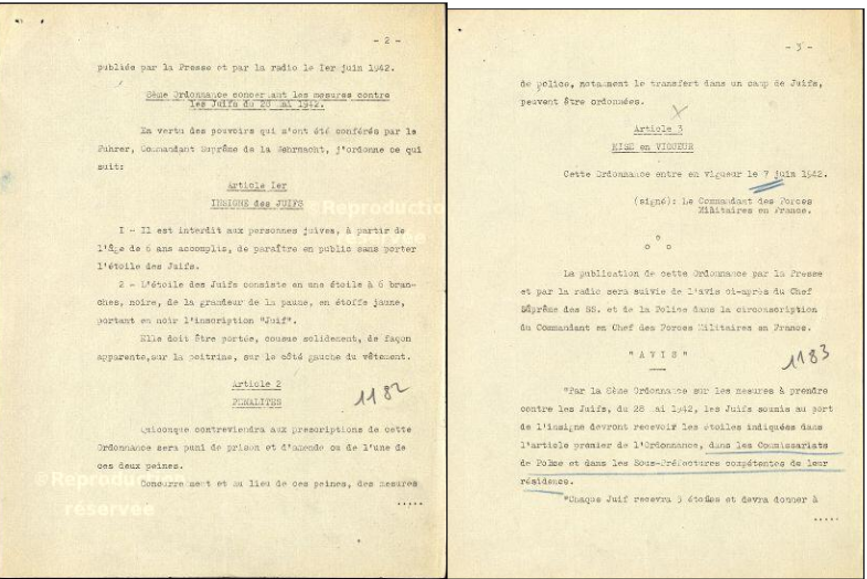

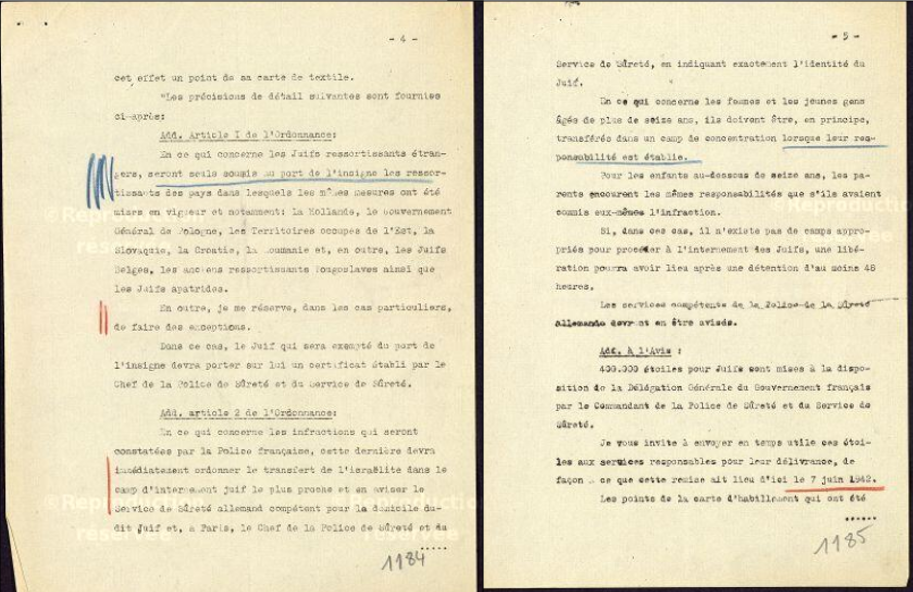

Toute la famille se voit

contrainte, à partir de juin 1942, à porter l’étoile jaune en signe

d’appartenance à la « race juive », ce

qui les rend immédiatement identifiables comme tels. On découvre cependant dans

un document détenu par les archives départementales de la Haute Marne que

Françoise, refusant de porter l’étoile, se trouve exclue de certains cours et

de la cantine de l’école.

En mars 1942, en effet,

à Berlin, Adolf Eichmann, chef du bureau des affaires juives du RSHA, avait

convoqué les Judenreferent de Paris (Th. Dannecker), La Haye (W.Zoepf)

et Bruxelles (K.Asche) pour leur exposer les résultats de la conférence de

Wannsee (20 janvier 1942) et les inciter à introduire, de façon coordonnée dans

chacun de leurs territoires d’administration, l’obligation de porter l’étoile

jaune.

Les Judenreferent

se réunirent par la suite à Paris le 14 mars 1942, afin de convenir des modalités de l’institution de l’insigne.

Il y fut décidé de sa taille (identique à celle préconisée en Allemagne, soit

plus ou moins 10 cm²), de la langue de l’inscription y figurant et de la non

exemption des mariages mixtes, le conjoint juif étant tenu de porter l’étoile.

Dans le procès verbal de

cette réunion, on peut lire qu’il s’agit d’« une étape dans le cadre de la

solution de la question juive européenne ».

Par la suite, une

ordonnance du 29 mai 1942 impose à tous les juifs âgés de plus de 6 ans

habitant en zone occupée le port de l’étoile jaune.

D’après

Zalc (C.), « L’étoile jaune ; histoire d’un stigmate », L’Histoire

495, mai 2022.

Comme le souligne l’historien américain Saul Friedlander dans son ouvrage sur l’Allemagne nazie et les Juifs 1933-1945, le mot « Juif » « n’est pas écrit en lettres capitales ni en aucune autre écriture d’usage courant. Les caractères ont été spécialement dessinés […] : la graphie est crochue, elle se veut repoussante et vaguement menaçante ; elle est faite pour évoquer l’alphabet hébreu tout en restant aisément déchiffrable. Selon lui, « cette inscription et sa graphie particulière » font ressortir la quintessence du projet nazi : « les Allemands étaient résolus à exterminer les Juifs en tant qu’individus et à effacer ce que l’étoile et son inscription représentaient : « le Juif » ».

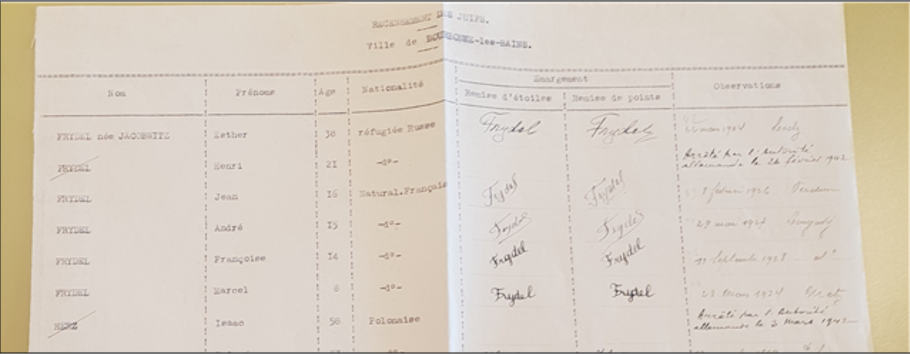

C’est en application de cette ordonnance que la famille de Marcel se rend au commissariat de Bourbonne-les-Bains pour retirer les étoiles que tous, enfants et adulte, devront désormais porter.

Les archives départementales de la Haute-Marne (document transmis par J.P.Nicolas) gardent une trace du retrait par la famille Frydel de ces étoiles jaunes. On y lit les noms des membres encore libres de la famille dont le petit Marcel qui signe le registre de l’écriture appliquée du petit écolier de 8 ans qu’il était alors. (Les noms d’Henri et d’Israël sont barrés puisque, s’ils figuraient bien sur la liste des Juifs recensés à Bourbonne, ils ont déjà été arrêtés.)

S’il est indiqué que les

enfants ont été naturalisés français, puisque

nés en France, en revanche, la qualité de réfugiée russe d’Esther Frydel est

bien précisée et c’est justement cette nationalité étrangère qui lui vaut

d’être à son tour arrêtée le 19 juillet 1942

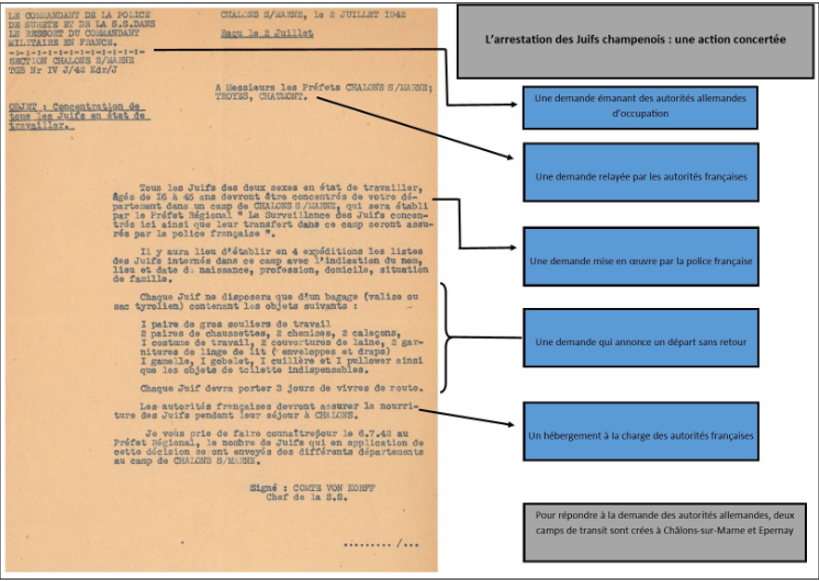

Le 2 juillet 1942, en effet, Modest Von Korff, chef de la SIPO-SD, commandant des forces de police dans le district du Militärbefelhlshaber (commandement militaire des forces d’occupation) en France transmet, depuis Châlons-sur-Marne, au sous-préfet de la Haute Marne à Chaumont, une directive demandant le « rassemblement de tous les juifs aptes au travail » qui « devront pour le 20 juillet 1942, être conduits hors de leur département vers un camp à Châlons-sur-Marne » sous la garde et la responsabilité de la police française.

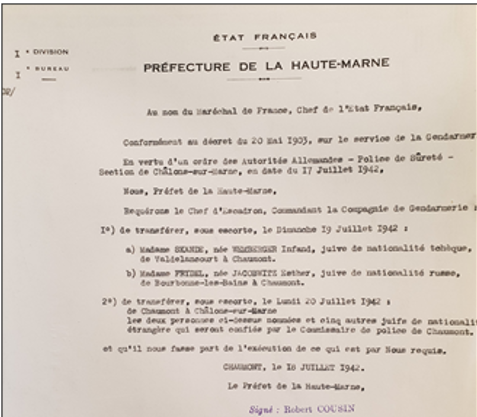

C’est en application de cette directive et d’un ordre des autorités allemandes de Chalons- sur-Marne en date du 17 juillet que, le 18 juillet 1942, le Préfet de la Haute Marne, R. Cousin, émet, au nom du Maréchal Pétain, une demande de transfert sous escorte pour le lendemain de deux femmes juives de nationalité étrangère, dont Esther Frydel, dans un premier temps à Chaumont, puis le lendemain, avec cinq autres juifs étrangers déjà détenus au commissariat de police de Chaumont, à Châlons-sur-Marne.

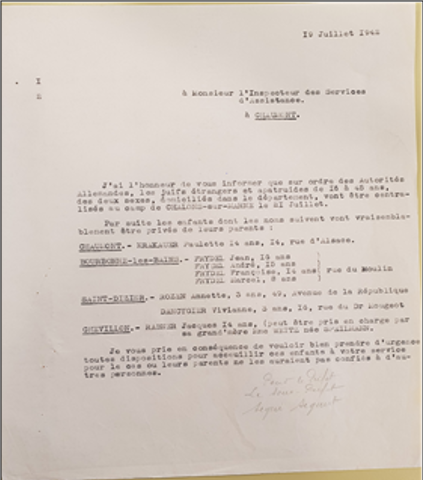

Le jour même de l’arrestation d’Esther, le 19 juillet 1942, le Sous-Préfet de Chaumont, agissant pour le Préfet de Haute-Marne, adresse un courrier à l’inspecteur des services d’assistance à Chaumont.

|

Il lui annonce que « sur

ordre des autorités allemands, les Juifs étrangers et apatrides de 16 à 45 ans

des deux sexes, domiciliés dans le département, vont être centralisés au camp

de Châlons-sur-Marne le 21 juillet » et que « par la suite les

enfants […] vont vraisemblablement être privés de leurs parents ». Il

demande donc de « vouloir bien prendre d’urgence toutes dispositions

pour accueillir ces enfants à votre service pour le cas où leurs parents ne les

auraient pas confiés à d’autres personnes ».

A Bourbonne-les-Bains sont mentionnés Marcel et ses frères et sœur encore en

liberté

C’est donc le 19 juillet 1942, à 13h, que les gendarmes de Chaumont, en la personne du Maréchal des Logis Chef Georges Delemontey et du gendarme Alain Chauvet, se présentent au n°27 de la rue du Moulin à Bourbonne, dans le but de conduire la maman du petit Marcel au commissariat de police de Chaumont, première étape avant le camp de Châlons-sur-Marne.

Celle-ci se prépare à les suivre sans faire de difficulté et est remise au commissariat de Chaumont deux heures plus tard. On apprend par le PV dressé par les gendarmes que, dans le même temps, « M.le Maire se charge des enfants de Mme Frydel au nombre de trois » (un chiffre, écrit en quatre lettres, a été raturé avant la mention « trois », on peut supposer que c’était le chiffre « cinq » correspondant au nombre total d’enfants de la famille). Ce chiffre trois, en lui-même, pose question puisque, nous le verrons, les deux frères aînés de Marcel, Jean et André, se sont enfuis ; il ne restait donc plus que Marcel et sa sœur Françoise.

Transférée ensuite à Drancy, Esther Frydel est déportée par le convoi n°11 qui part à 10h30 de la gare du Bourget-Drancy à destination d’Auschwitz le 27 juillet 1942, avec un contingent de 1000 Juifs.

Une déportée réussit à écrire une lettre qu’elle lance du train avant son passage à la frontière franco-allemande. Cette lettre est adressée au concierge de son immeuble, à qui elle avait confié ses enfants et témoigne des conditions de déportation. « Je ne sais pas si cette lettre vous parviendra. Nous nous trouvons dans un wagon à bestiaux. On nous a enlevé jusqu’aux objets de toilette les plus nécessaires. Pour un voyage de trois jours, nous avons à peine du pain, et de l’eau au compte-gouttes. Les besoins nous les faisons sans nous gêner, par terre, femmes et hommes. Il y a parmi nous une morte. Quand elle agonisait j’ai appelé au secours. On aurait peut-être pu la sauver. Mais les wagons sont plombés, elle est restée sans secours. Et maintenant, nous devons supporter l’odeur de la mort. On nous menace de coups et de fusillades. Ma sœur et moi nous nous encourageons mutuellement et espérons quand même. Je vous embrasse tous, les enfants, la famille et les amis. Sarah. »

[1]Sur ce convoi, voir https://www.yadvashem.org/fr/recherche/convois-de-france.html

A l'arrivée à Auschwitz le 29 juillet, tous les déportés sont sélectionnés pour des travaux forcés. Les hommes sont tatoués des numéros 5389 à 54076 et les femmes sont tatouées des numéros 12340 à 13081.

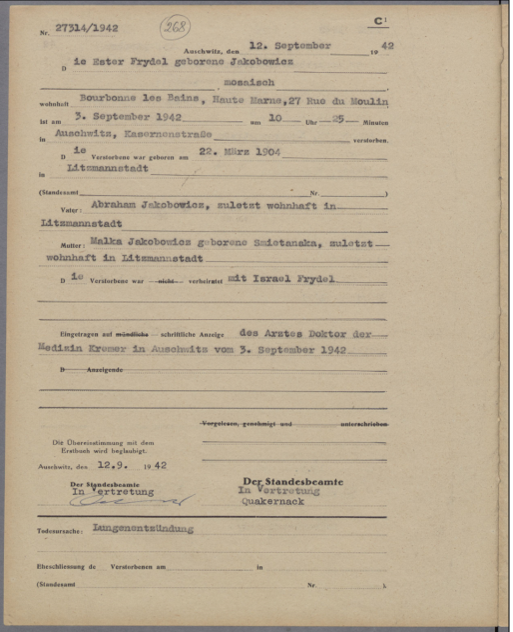

Nous retrouvons le nom d’Esther Frydel dans les Sterbebücher des archives d’Auschwitz qui indiquent qu’elle aurait survécu un peu plus d’un mois à la faim, à l’épuisement par le travail, à la maladie, aux mauvais traitements et qu’elle a été assassinée le 3 septembre 1942. Le médecin note, outre l’heure du décès (10h25), les causes de la mort : « Lungenentzündung », soit « déchirure des poumons », autrement dit pneumonie.

A compter du 19 juillet 1942, les enfants Frydel se retrouvent donc seuls.

Les deux plus âgés, Jean (Juda) et André (Abraham), 15 et 14 ans, n’ont pas été emmenés avec Marcel et Françoise : selon M. J.P.Nicolas et Mme A. Frydel, Jean n’était pas à Bourbonne au moment de l’arrestation de sa mère et a eu le temps d’avertir son frère André qui a pu fuir. Les deux adolescents auraient alors été hébergés par un curé et ils ont survécu[1].

Marcel, alors âgé de 8 ans,

et sa sœur Françoise, 14 ans, auraient passé quelques jours à l’hospice

communal avant d’être recueillis par Mme Giguet, commerçante en chaussures au n°70 de la Grande

Rue à Bourbonne et par M. Claude, agent d’assurances, en accord avec

le maire. C’est là qu’ils sont restés

de juillet 1942 à janvier 1944, menant une vie sans doute aussi normale que

possible, continuant à

aller à l’école comme tous les jeunes de leur âge.

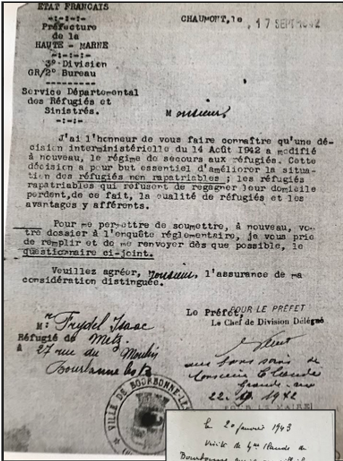

Étonnamment, le 17

septembre 1942 , la préfecture de Chaumont adresse à « Monsieur

Frydel isaac, Réfugié de Metz, 27 rue du Moulin à Bourbonne les B », un

courrier officiel l’informant que le régime de secours aux réfugiés a été

modifié dans le « but essentiel d’améliorer le sort des réfugiés non

rapatriables » et lui demandant de renvoyer dans les meilleurs délais un

questionnaires relatif a la situation de la famille ». Il faut croire que

les services de la Préfecture de la Haute-marne ont oublié que Monsieur Frydel,

à cette date, ne réside plus à Bourbonne les Bains depuis plus d’une année

puisqu’il a été arrêté et interné à Compiègne Royallieu dès le mois de Juin

1941 (à la date de ce courrier il a même déjà été déporté vers Auschwitz par le

convoi n°32 parti de Drancy le 14 septembre 1942). L’adjoint délégué au

Maire de Bourbonne note, en bas de page : « aux bons soins de

Monsieur Claude, Grand Rue, 22-9-1942 ».

s

sCe qu’il reste de la famille Frydel, soit deux enfants recueillis chez les Claude (Marcel et Françoise) et deux adolescents cachés (Jean et André) n’en a, en effet, pas terminé avec les tracasseries administratives.

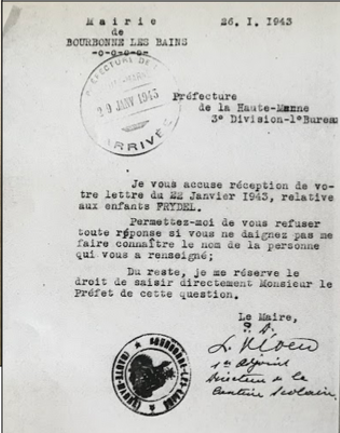

C’est ainsi que Monsieur Claude, qui a pris en charge avec son épouse les deux cadets de la fratrie, signale le 20 janvier 1943 au service des réfugiés de la Haute-Marne que l’adjoint au Maire de Bourbonne-les-Bains a refusé « d’admettre les enfants à la cantine sans donner le motif ».

Le Préfet de Haute-Marne, deux jours plus tard, demande une explication au Maire de Bourbonne qui refuse de répondre si on ne lui révèle pas le nom de la personne qui a renseigné la préfecture à ce sujet.

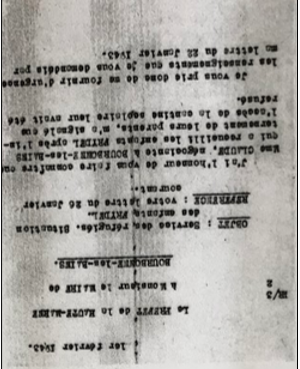

Le 3 février 1943, le

Préfet révèle que c’est Monsieur Claude, qui

a recueilli les enfants,

qui a fait le signalement

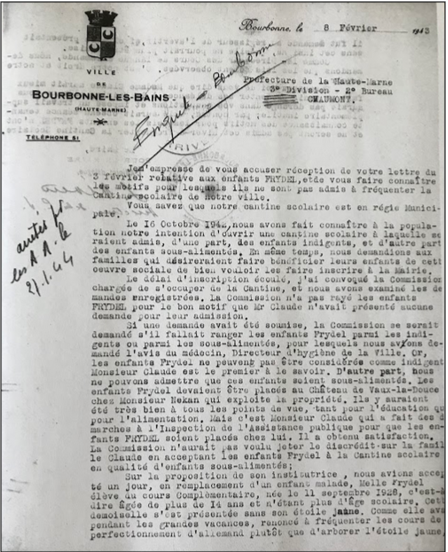

Le 8 mars 1943, dans une longue lettre, l’adjoint délégué directeur de la cantine scolaire répond au Préfet pour justifier l’éviction des deux enfants, en avançant les arguments suivants :

- ils n’ont pas été rayés des listes puisqu’ils n’y étaient pas inscrits dans la mesure où M. Claude n’avait fait aucune demande pour leur admission ;

- la cantine est réservée aux enfants indigents et sous-alimentés, ce qui n’est pas le cas des enfants Frydel ;

- Françoise qui avait été admise à la cantine un

jour en  remplacement

d’une enfant malade, s’y est « présentée sans son étoile jaune. Comme elle

avait, pendant les grandes vacances, renoncé à fréquenter les cours de

perfectionnement d’allemand plutôt que d’arborer l’étoile jaune, il fut demandé

au régisseur de l’avertir, si elle se présentait sans cet insigne ,

qu’elle ne pourrait plus être admise. Comme le directeur des cours de langue

allemande, nous demandons que les lois soient respectées. C’est notre droit et

notre devoir ».

remplacement

d’une enfant malade, s’y est « présentée sans son étoile jaune. Comme elle

avait, pendant les grandes vacances, renoncé à fréquenter les cours de

perfectionnement d’allemand plutôt que d’arborer l’étoile jaune, il fut demandé

au régisseur de l’avertir, si elle se présentait sans cet insigne ,

qu’elle ne pourrait plus être admise. Comme le directeur des cours de langue

allemande, nous demandons que les lois soient respectées. C’est notre droit et

notre devoir ».

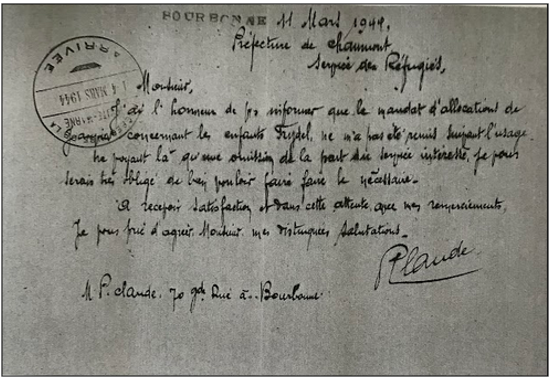

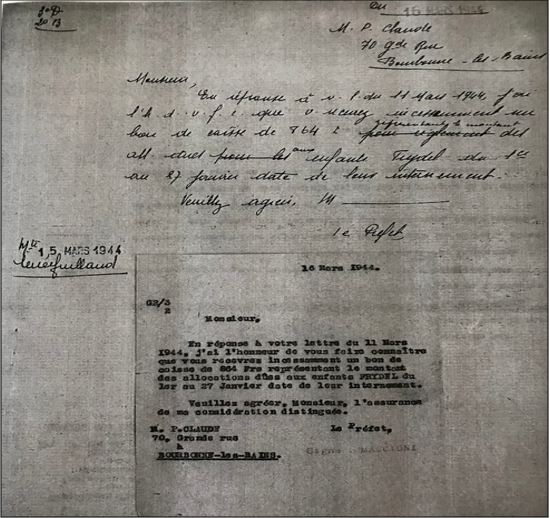

Le 11 mars 1944,

Monsieur Claude s’adresse de nouveau aux services préfectoraux pour signaler

que le mandat d’allocation concernant les enfants Frydel ne lui a pas été

remis, et ce, alors même que les deux enfants ne sont déjà plus chez lui

puisqu’ils ont été raflés, comme d’autres Juifs de la Marne, le 27 janvier

1944.

La situation est régularisée par un bon de caisse du 16 mars 1944, pour un montant de 864 francs, représentant le montant des allocations dues aux enfants Frydel du 1° au 27 janvier.

Le 27 janvier 1944, en

effet, la Marne est frappée par sa troisième rafle.

Les historiens recensent trois grandes rafles dans le département de la Marne et de la Haute Marne : la première eut lieu les 19-20 juillet 1942, elle s’inscrit dans la suite de la rafle du Vel d’Hiv à Paris les 16-17 juillet et c’est lors de cette rafle que fut arrêtée Esther Frydel, la mère de Marcel. Une seconde série de rafles eut lieu en octobre 1942, puis les rafles marquent une pause en 1943 pour ne reprendre qu’en janvier 1944. Cette fois elles sont organisées et opérées exclusivement par les autorités allemandes.

49 Juifs sont arrêtés à Reims, 96 dans les

localités haut-marnaises, parmi lesquels Marcel et Françoise Frydel qui sont

dirigés sur Saint Dizier et Châlons-sur-Marne puis Drancy.

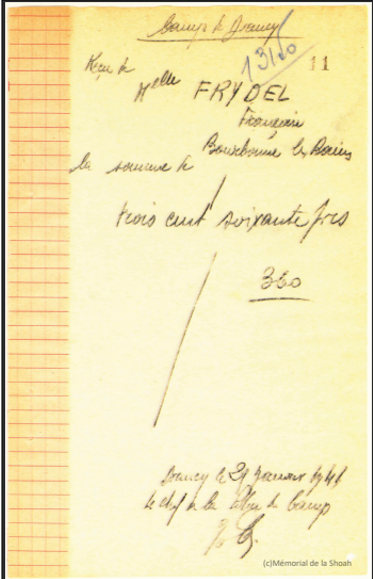

Françoise et très certainement Marcel - puisqu’ils portent deux numéros de matricule successifs sur le fichier de Drancy – arrivent à Drancy le 29 janvier 1944.

Les archives du Mémorial de la Shoah

possèdent la page du carnet de fouilles de Drancy

concernant Françoise, qui indique à cette date « reçu de Melle FRYDEL

Françoise Bourbonne les Bains la somme

de trois cent soixante frcs »

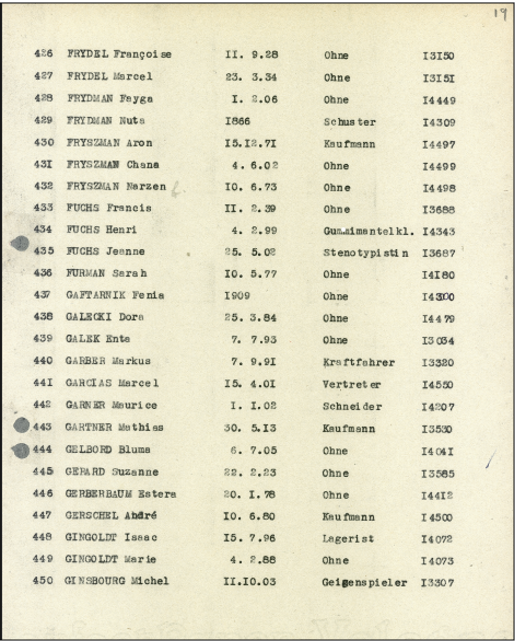

Selon la liste originale du convoi de déportation n° 68, conservée au Mémorial de la Shoah, Françoise est alors enregistrée sous le numéro de matricule 13510, tandis que son petit frère Marcel a le numéro 13151.

Tous deux sont déportés par le convoi 68 qui part de la gare de Paris-Bobigny.

(gare de marchandises) le 10 février 1944, emportant 1502 personnes, selon la liste établie au camp de Drancy avant le départ. Un exemplaire est transmis à l’UGIF puis récupéré par le CDJC à la fin de la guerre.

C’est un train exceptionnellement long puisqu’il compte beaucoup plus de déportés que la moyenne habituelle qui était autour de 1000. Parmi les déportés, comme pour toute la troisième période de déportation sous les ordres d’Aloïs Brunner, se trouve un grand

nombre de Juifs de nationalité française[1]. Plus d’un tiers du convoi (560 personnes) est même né en France.

Sur les conditions de déportation, nous possédons le témoignage exceptionnel d’Ida Grispan (née Fensterszab), l’une des rares survivantes de ce convoi[1], puisque, selon S. Klarsfeld en 1945 onze personnes sont revenues dont une seule femme.

Ida avait alors 14 ans, mais elle raconte comment sa mère lui a en quelque sorte sauvé la vie quand, aux vacances de Pâques 1942, elle l’a emmenée chez le coiffeur pour couper ses boucles de petite fille et « lui a demandé de [lui]faire une houppette sur le devant de la tête, coiffure très à la mode qui d’un coup [l’a] vieillie », ce qui lui a permis de passer la première sélection à la descente du train sur la Judenrampe d’Auschwitz et d’entrer dans le camp, alors même que la très grande majorité des déportés de son convoi (1229/1502) étaient immédiatement gazés.

Elle était donc dans la même tranche d’âge que Marcel et Françoise, celle des enfants, et elle était également seule, sa mère ayant été arrêtée lors de la rafle du Vel’ d’Hiv les 16-17 juillet 1942 (donc à la même date que Esther Frydel, à deux jours près) et déportée le 27 juillet par le même convoi qu’Esther (le n°11). Son père, quant à lui, était caché avec son frère chez des amis de la famille près de Montfermeil et si son frère a survécu, son père, Jankiel Fensterszab a été déporté le 31 juillet 1944 par le convoi 77 et a été assassiné à Auschwitz.

On peut dès lors penser que Marcel et sa sœur Françoise, tout comme Ida, avaient l’espoir de retrouver non seulement leur mère mais aussi leur père Israël Juda et leur frère Henri, et ce d’autant plus que, d’après ce qu’écrit M. J.P.Nicolas dans la notice biographique consacrée à Françoise, au moment de leur arrestation, « le gendarme Kraemer », qui « était le père de Colette qui est dans la même classe que Françoise » aurait prononcé la phrase suivante : « allez ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver vos parents qui sont dans un camp de travail en Allemagne ». Espoir vain cependant, puisqu’à la date de la déportation des deux derniers nés de la famille, leurs parents avaient déjà été assassinés dans les chambres à gaz de Birkenau.

C’est vraisemblablement là que se séparent les destins d’Ida Grinspan et de Marcel et Françoise Frydel : Ida est seule et décide de suivre deux jeunes filles d’une vingtaine d’année qu’elle a rencontrées pendant le transport ; sa coiffure qui la vieillit lui permet, alors qu’elle n’a que 14 ans (et que les jeunes de moins de 16 ans n’entraient presque jamais dans le camp de travail) d’être sélectionnée comme apte au travail.

En 1944, Françoise Frydel a 16 ans ; elle aurait donc pu, elle aussi, entrer dans le camp de Birkenau, mais elle est avec son petit frère Marcel Jacques, âgé de 10 ans, dont elle a pris soin depuis l’arrestation de leur mère, dont elle a pris soin à Drancy et ensuite encore dans le wagon à bestiaux qui les emmène vers leur destination finale. Un petit garçon condamné à mort dès le départ puisque les enfants de moins de 14 ans étaient généralement envoyés dans les chambres à gaz dès leur arrivée ; son petit frère qu’elle n’a pas voulu quitter…

Tous deux ont donc été assassinés le 13 février 1944, peu après l’arrivée du convoi 68 sur la Judenrampe de Birkenau.

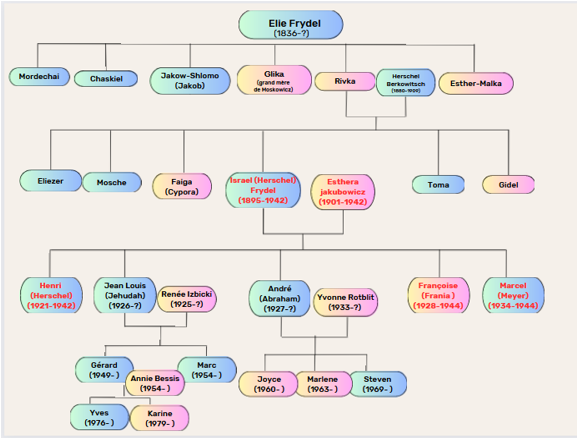

(en rouge les membres de la famille assassinés à Auschwitz-Birkenau)

Arbre généalogique constitué à partir d’une généalogie transmise par Mme Annie Frydel.

… quand la micro-histoire rejoint l’Histoire

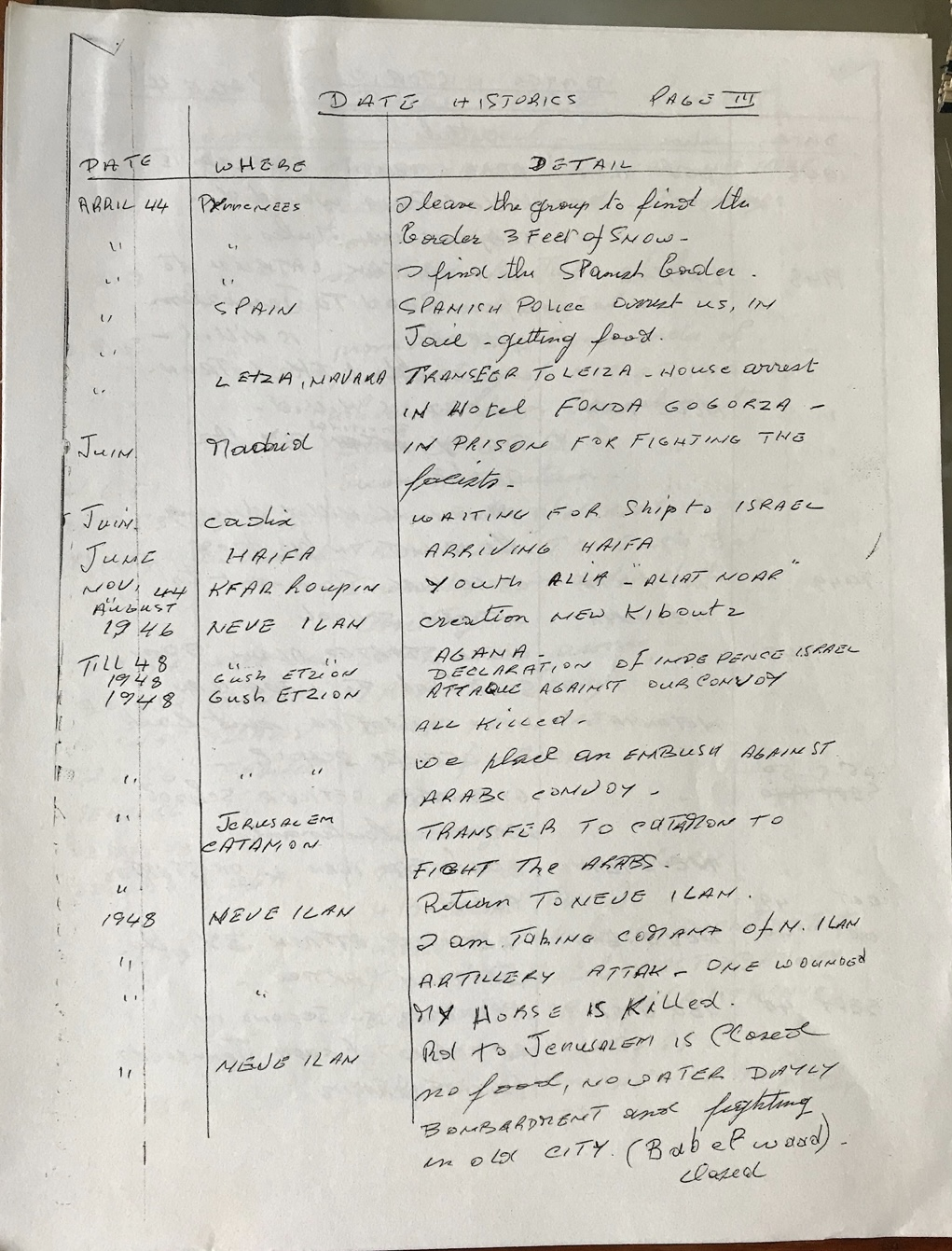

Les deux frères André et jean ont été cachés par un curé mais se sont très vite enfuis à l’approche des Allemands.

André a écrit à posteriori un journal en Anglais, dont Madame Annie Frydel a eu la gentillesse de nous faire parvenir quelques pages, dans lequel il a noté, jour après jour, mois après mois, les événements qu’il a pu vivre.

On apprend dans ce journal qu’en 1939, devant le danger d’attaque allemande, André est allé à Paris avant de revenir à Metz en 1940, puis au moment de l’attaque de la Belgique et de la débâcle la famille est partie pour Bourbonne les Bains (ce qui ne concorde pas tout à fait avec les informations trouvées dans les documents conservés aux archives départementales de la Haute Marne).

En 1941, il note que son père a été arrêté par la police française puis déporté, de même que son frère Henri la même année.

En 1942, il note que sa mère a été arrêtée par des soldats allemands et qu’à partir de cette date, Marcel et Françoise sont restés chez des amis.

André aurait alors appelé Jean à Paris et celui-ci l’aurait rejoint à la ferme d’où ils se seraient échappés d’abord vers Nice où ils furent rejoint par un « compagnon de France », Jules Hochmann, arrêté par la police française.

À Lyon en 1943 André et Jean auraient rejoint la résistance française et plus particulièrement le maquis de la Mee, formé le 20 octobre 1943. Le maquis se serait déplacé à La Biques le 15 novembre 1943 et André note dans son journal qu’ils ont dû faire face pendant l’hiver 1943-44 à une tempête de neige, sans vêtements, sans chaussures, avec seulement 4 pistolets pour 10 hommes.

Le printemps 1944 est marqué pour André et Jean par des affrontements avec l’armée allemande, des parachutages d’armes et l’assassinat successivement de Régine, messagère du maquis et du capitaine Lambert, qui devait être le chef du maquis d’Espinassier (Andre Frydel escrit « Espinassion ») près de Nice que les deux frères avaient rejoint le 28 avril 1944 et où ils avaient reçu un entraînement intensif pendant tout le mois de mai.

Le maquis de l’Espinassier

La création du maquis de l’Espinassier est la conséquence du repli en mars 1944 des maquisards du maquis juif de Biques, créé en novembre 1943. Sous le commandement de Pierre Loeb, les maquisards se déplacent d’une cinquantaine de kilomètres en quelques heures. Ils s’installent finalement à La Jasse de Martinou, près de la commune de Lacaune. Depuis le début des persécutions antisémites par le régime de Vichy, sous l’autorité du maréchal Pétain, Lacaune est un centre régional destiné à recevoir "des individus dont les agissements, l’attitude, la nationalité ou la confession constituent des facteurs de mécontentement ou de malaise dans la population". C’est à dire que Lacaune a pour fonction de recevoir les "juifs indésirables", en l’occurrence 650 familles entre 1940 et 1944.

A la Jasse de Martinou se trouvent d’autres maquis dépendant de l’Armée secrète (AS) et des Francs-Tireurs et Partisans Français (FTPF). Le maquis juif y perd son autonomie mais ses éléments restent groupés sous le commandement de Pierre Loeb et d’Henri Broder. Cette intégration dans l’environnement résistant améliore leur armement notamment grâce à la réception de parachutages. Afin de se distinguer, les maquisards juifs arborent une épaulette bleu-blanc.

Le 20 avril 1944, les maquis de Lacaune subissent une offensive allemande, obligeant les maquisards à déménager une nouvelle fois. C’est à l’Espinassier, près de Labastide-Rouairoux, que le maquis de l’Armée juive se reforme, toujours sous le commandement de Pierre Loeb assisté d’Henri Broder et Jean-Jacques Fraicent (Frayman). C’est dans les maisons de ce hameau abandonné que se regroupe une vingtaine d’hommes. Pour survivre, ils n’ont que leur créativité, qui permet d’installer un semblant de ligne électrique, quelques pistolets sauvés de Lacaune au moment de l’offensive et la possibilité de se ravitailler auprès d’un chantier de jeunesse près de Labastide. Soucieux de conserver leur spécificité juive, les maquisards lèvent chaque jour le drapeau blanc à l’étoile de David aux côtés du drapeau tricolore. Jacques Lazaraus témoigne : "Traqués en tant que Juifs, nous voulions montrer à l’ennemi que c’était aussi en tant que Juifs que nous combattions".

https://museedelaresistanceenligne.org/media11294-Le-maquis-de-lEspinassie

Ce mois d’avril 1944 est aussi celui qui les voit franchir les Pyrénées, être arrêtés par la police espagnole, avant de passer par Cadix où ils embarquent en juin sur un navire à destination de Haifa, alors en Palestine mandataire.

Entre novembre 1944 et août 1946, André rejoint la fondation Aliat ha Noar et participe à la création d’un nouveau Kibboutz à Neve Ilan

Le Kibboutz de Neve Ilan

Des maquisards français, qui avaient tout particulièrement combattu dans la région de la Montagne-Noire, étaient il y a quelques années partis pour Israël. Ils y avaient participé à la guerre d'indépendance de 1947-1948 et avaient fondé le kibboutz de Névé-Ilan, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem.

Stratégiquement la position était remarquable. Installée sur un piton rocailleux, à proximité de la frontière jordanienne, la nouvelle colonie dominait, et contrôlait la route Tel-Aviv-Jérusalem, à l'entrée et à la sortie d'un défilé. Elle était placée en de bonnes mains, car les anciens maquisards du Tarn avaient très courageusement combattu lors de la guerre contre les pays arabes. Mais, les hostilités ayant cessé, tout en continuant à remplir leur mission de garde et de surveillance ils devaient assurer leur subsistance. Ces deux exigences, nous l'avons dit, étaient difficilement conciliables (1), et la vie était fort pénible, surtout pour les femmes, là-haut, à Névé-Ilan. On y trouvait certes - comme dans tous les kibboutzim - une maison des enfants et une maison commune, mais certaines des installations pour adultes y étaient demeurées assez sommaires... Les champs ou les vignes étaient parfois loin dans la plaine, tandis que le développement général de la production agricole dans le pays accentuait la concurrence et imposait une gestion plus stricte.

En 1948 André a participé à la première guerre israélo-arabe, puis est entré dans une école d’officiers à Netanya en 1949.

Il quitte l’armée en 1949, revient en France en 1954, à Joeuf puis Paris où il se marie le 20 septembre 1958 avant d’émigrer pour les Etats-Unis en décembre de cette même année. Il a eu trois enfants qui vivent toujours aux Etats-Unis.

Il quitte l’armée en 1949, revient en France en 1954, à Joeuf puis Paris où il se marie le 20 septembre 1958 avant d’émigrer pour les Etats-Unis en décembre de cette même année. Il a eu trois enfants qui vivent toujours aux Etats-Unis.