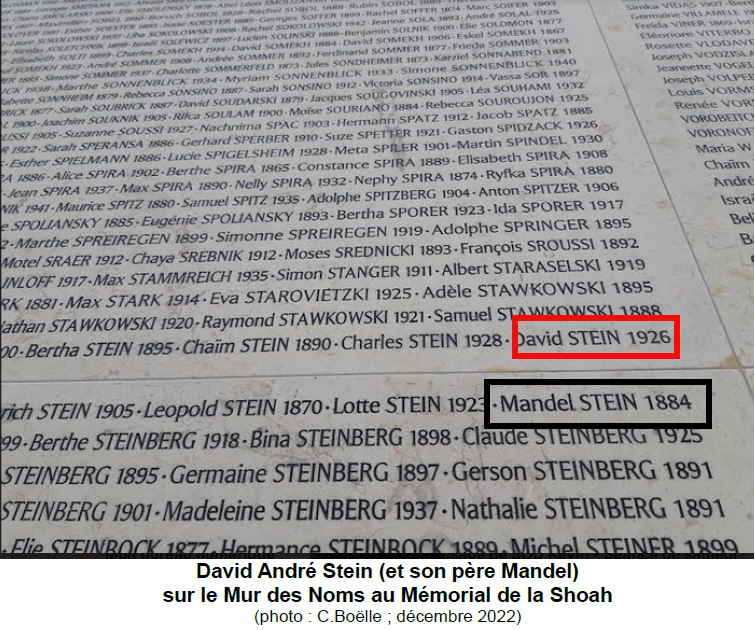

ANDRÉ-DAVID STEIN

Sa famille :

André David Stein a vu le jour le 3 mars 1926 (ou 1927… la date varie selon les sources, mais Charles Stein, dans le témoignage qui constitue notre source principale, donne la date de 1926 ; de la même façon, il nomme toujours son frère André et non David, c’est donc ce prénom que nous retiendrons ici) à Metz, de l’union de Menahem Mendel Max49 Stein qui était né le 6 décembre 1884 (ou le 23 décembre 1887, ou le 6 août 188750) dans la petite ville de Kulikow, près de Lemberg, dans la province polonaise de Galicie, et de Berthe (Bertha ou Brantch) Zwiebel, née en 1894 à Pseworsk en Galicie également.

Menahem et Brantch s’étaient mariés en 1913, à Pseworsk et avaient quitté la Pologne dès le début de la Première Guerre mondiale, au moment de l’arrivée des Russes. Ils se sont alors installés à Berlin, où ils restèrent jusqu’en 1923. C’est lors de ce court séjour berlinois que sont nés les deux premiers enfants de la famille, Adolf (ou Abrahanm), en 1916, puis Léon en 1919. En 1923, la famille Stein quitte Berlin pour Metz, où une soeur de Brantch était installée depuis trois ou quatre ans. C’est donc à Metz que sont nés André-David et le benjamin de la famille, Charles, le 27 janvier 1928.

Mendel Stein exerçait alors la profession de commerçant en linge de maison (« marchand de blanc » disait-on à cette époque), et la famille a connu plusieurs adresses à Metz, allant de la rue du Pontiffroi, à la rue des Jardins, ou encore rue de la Fontaine, pour finir au numéro 7 de la rue des Bénédictins.

Charles Stein se souvient d’une famille très traditionaliste, allant à la synagogue tous les vendredis soirs et samedis matin, assurant l’instruction des enfants à l’école israélite et leur faisant prendre des cours particuliers d’hébreu. Les parents Stein étaient d’ailleurs, selon les mots mêmes de leur fils, « peu intégrés » à la communauté française, continuant à parler Yiddish et étant très religieux. Travaillant énormément, ils laissaient les deux aînés s’occuper des deux petits, dont André.

Ce mode de vie marqué par la religion et le travail n’excluait pas pour autant les loisirs et Charles se souvient qu’ils allaient souvent à l’opéra, voir des matchs de football, ou à la piscine, en plus des fréquentes réunions dans des associations juives traditionalistes et sionistes.

Photo d'André David stein, source : Mémorial de la Shoah

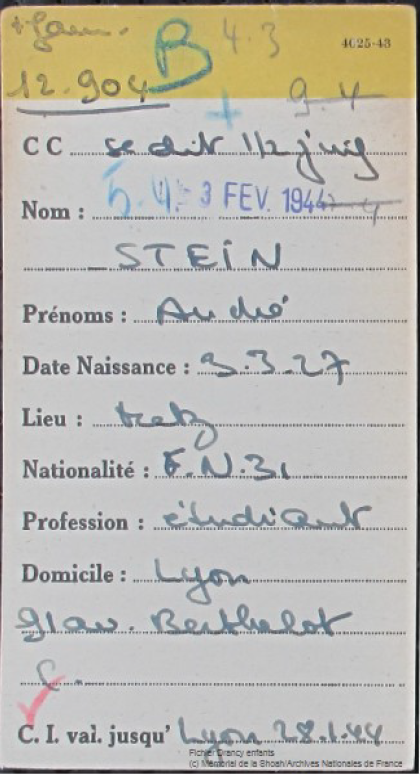

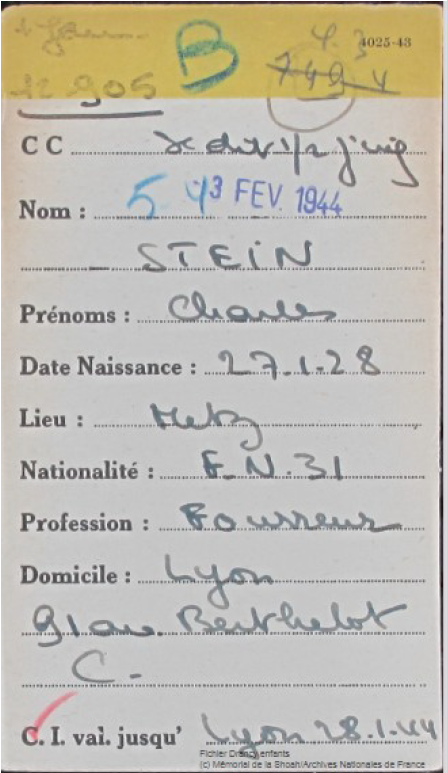

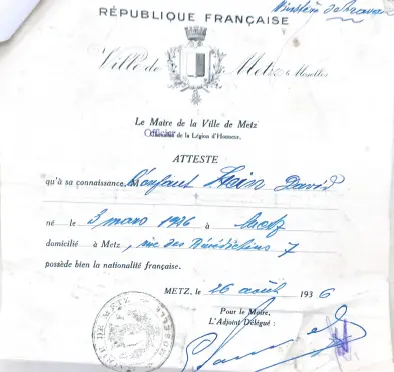

Si les parents Stein avaient conservé la nationalité polonaise, il semblerait que André-David et son frère Charles aient acquis la nationalité française, puisque sur leurs fiches d’internement à Drancy en 1944 on peut lire la mention FN31, signifiant qu’ils sont devenus français par naturalisation en 1931. Nous n’avons cependant trouvé dans les archives aucune trace d’un quelconque décret de naturalisation les concernant.

En outre, pour une raison qui nous demeure inconnue, la famille avait dû, dans le courant de l’année 1936, établir la preuve de la nationalité française de David André et les archives départementales de la Moselle (cote 15t109) détiennent l’original d’une attestation délivrée dans ce sens par les services de la mairie de Metz.

- Sa scolarité

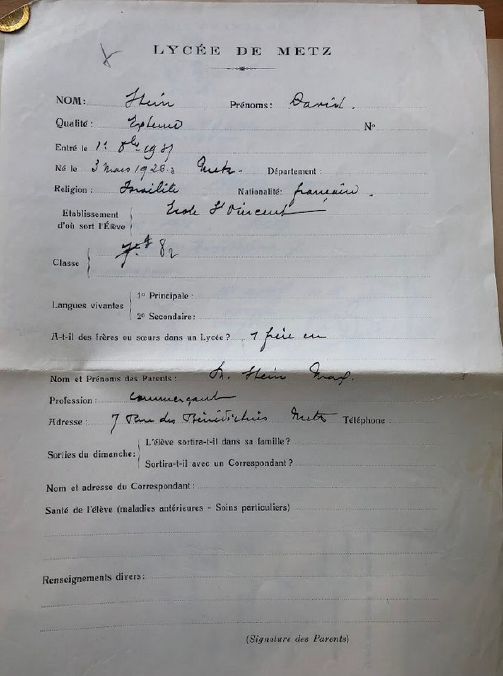

Nous avons peu d’informations sur

la scolarité du jeune David André

Stein.

Les seules choses que l’on sache

avec certitude étant qu’il a

fréquenté l’école Saint Vincent

(école israélite) avant d’entrer dans

les petites classes du lycée Fabert,

où il est inscrit en 8°2 (équivalent

actuel du CM1) en qualité

d’externe durant l’année 1937.

(Voir Fiche d’inscription de David

Stein au lycée Fabert,

Archives départementales

de la Moselle, fonds des

établissements scolaires – ci contre)

- La guerre, l’exode, l’arrestation

La famille Stein quitte Metz, après la mobilisation partielle de réservistes décrétée par le gouvernement, le 13 septembre 1938, puis l’appel de tous les hommes de moins de 40 ans sous les drapeaux, le 23 septembre 1938 , un an avant le début de la guerre.

Mendel Stein avait, en effet, reçu, comme beaucoup de juifs étrangers qui apparaissaient comme une menace potentielle dans ces temps troublés (c’était par exemple aussi le cas de Chaim et Maurice Moszkowicz), un ordre d’expulsion de France, finalement transformé en assignation en résidence surveillée à Montceaules-Mines.

Le parcours de la famille est donc quelque peu différent de celui des familles que nous avons rencontrées jusqu’à présent, qui se retrouvèrent alors évacuées dans l’Ouest de la France ou qui gagnèrent Paris.

A Montceau les Mines, la famille s’installe au numéro 1 de la rue Gaston Crémieux.

La maison du 31 de la rue Crémieux à

Montceau les Mines dans son état actuel.

Source : google streetwiev

Les deux frères aînés d’André travaillent alors à la mine pendant que le père fait les marchés pour vendre du linge de maison. Charles se souvient de cette époque comme un moment très dur, pendant lequel le reste de la famille demeurée à Metz leur manquait terriblement.

Le début de la Seconde Guerre mondiale, avec l’invasion de la Pologne le 1° septembre 1939 par les troupes nazies trouve la famille toujours installée à Montceau et les sentiments qui dominent alors chez les Stein sont la colère qu’aucun État n’ait rien fait pour l’empêcher, ainsi que la tristesse, mais ils ne sont alors pas inquiets pour leur avenir.

Ils quittent néanmoins Montceau-les-Mines avec le début de la guerre et prennent comme beaucoup de français la route de l’exode. Cependant, ils sont rapidement rejoints par les troupes allemandes en arrivant à Saint-Étienne (ils ont à peine parcouru une trentaine de kilomètres). Se pose alors la question de ce qu’il convient de faire : le père ; Mendel, ne veut absolument pas vivre sous occupation allemande alors que ses fils veulent retourner à la maison à Montceau et récupérer leurs affaires. La famille se sépare, le père allant à Lyon, en zone sud, tandis que les autres rentrent à Montceau.

Les frères Stein se livrent, dès 1940, à leurs premiers actes de résistance :

profitant de leur maîtrise du Yiddish, très proche de l’allemand, ils s’engagent à faire des courses pour le compte des forces d’occupation. Ils ont ainsi accès à leurs camions et Charles, dans son témoignage, raconte comment ils en profitent pour prendre des armes, des jumelles et les jeter dans le canal de Montceau (qui par ailleurs marque la ligne de démarcation) après les avoir enveloppées dans du papier goudronné.

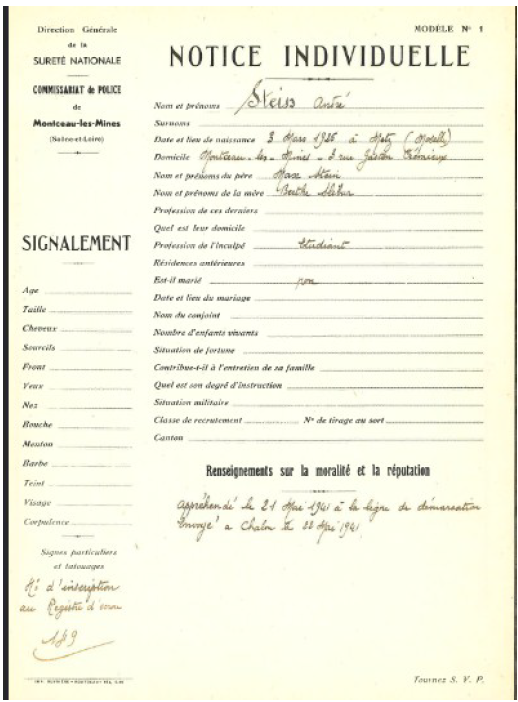

Les archives départementales de Saône et Loire – archives du commissariat de Montceau possèdent, concernant André Stein, une notice individuelle (cote3060W218) indiquant qu’il a été « appréhendé le 21 mai à la ligne de démarcation » et « envoyé à Chalons le 22 mai 1941 ». Dans le témoignage qu’il a délivré en 1997, son frère Charles ne fait pas état de cette incarcération.

Ce qui n’exclut d’ailleurs pas des moments de détente, en témoigne cette photo prise à « Lyon plage » pendant l’été 1941 ou 1942 sur laquelle on peut voir André-David entouré de deux de ses frères : Léon (à gauche) et Charles.

On a dès lors assez peu d’informations sur David André, mais on sait que Charles

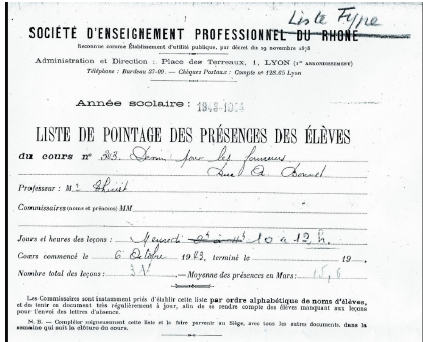

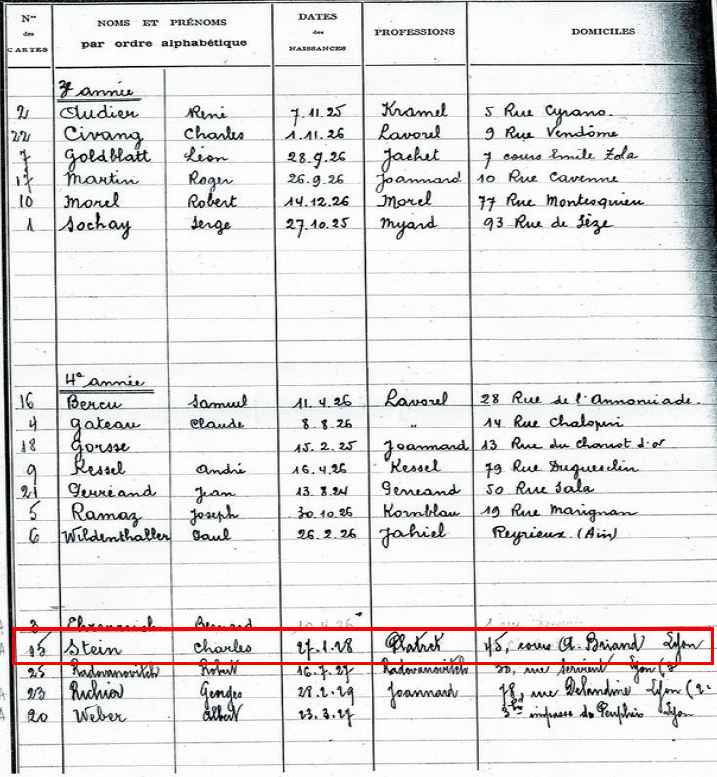

est scolarisé et en particulier qu’il suit, durant l’année 1943-1944 des cours de

« dessin pour les fourreurs » (puisqu’aussi bien il exerce ensuite cette profession) à la

Société d’Enseignement Professionnel

du Rhône, chaque mercredi de 10 à 12 h, avec monsieur Thiriet, dans les locaux de l’établissement situés rue A. Bonnet à Lyon.

Le nom de David figure, avec celui de son frère cadet, sur une plaque commémorative apposée à la SEPR, parmi, les anciens élèves de l’établissement déportés et assassinés à Auschwitz ; signe manifeste que lui aussi fréquentait cet établissement, sans que nous ayons pu trouver des informations sur les cours qu’il pouvait y suivre.

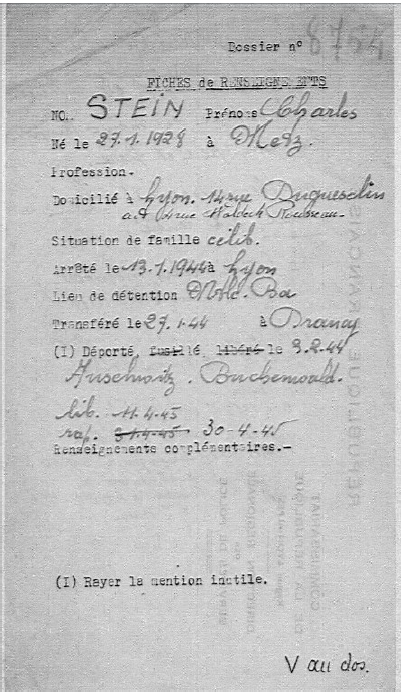

Il est par ailleurs précisé sur sa fiche d’internement à Drancy qu’il était encore « étudiant » en janvier 194455.

L’adresse lyonnaise qui est alors mentionnée pour Charles sur le registre d’inscription de la SEPR se situe 45 rue Aristide Briand. Tandis que sur les documents postérieurs (ceux de Drancy) la famille semble être domiciliée au 91 avenue Berthelot, non loin d’ailleurs du siège de la Gestapo, au 14 de la même avenue.

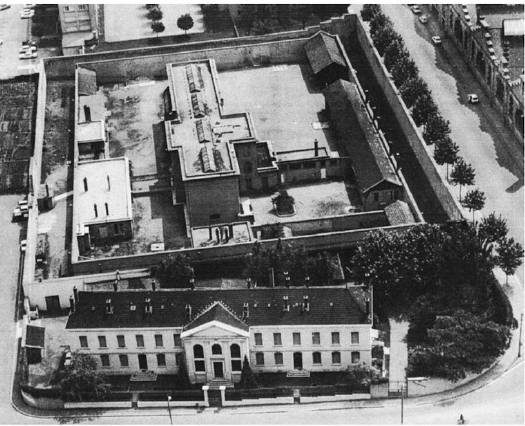

Le fichier de la prison de Montluc, conservé aux archives départementale du Rhône (cote 3335WS28 et 3335W19, dossier de Charles Stein), nous apprends que Mandel le père, alors âgé de 60 ans, et ses deux fils, André David (18 ans) et Charles (16 ans) sont arrêtés à Lyon le 13 janvier 1944 dans un appartement clandestin, vraisemblablement suite à une dénonciation, et incarcérés dans cet établissement de sinistre réputation.

Charles, dans son témoignage, raconte comment, le 13 janvier au matin, en effet, la milice et la Gestapo font irruption dans l’appartement où se trouvaient, Mendel, André, Charles, leur mère Brantch et deux personnes qu’ils hébergeaient dont un juif alsacien âge de 80 ans. Les deux aînés de la fratrie, Adolf et Léon, essaient d’entrer dans l’appartement vers 12h30, mais André et Charles leur crient « attention, c’est la Gestapo », ce qui leur sauve la vie. En définitive, tous les occupants de l’appartement sont arrêtés, sauf la mère d’André, couchée, faisant semblant d’être très malade.

Ils sont dans un premier temps emmenés à l’école de santé militaire, enfermés dans des cellules du sous-sol, interrogés pendant deux jours pour savoir à quelle autre adresse la mère et les deux frères aînés peuvent se trouver. Ils sont

finalement transférés à la prison de Montluc, où Charles fait connaissance avec Klaus Barbie lors d’un interrogatoire pendant lequel il lui donne un coup de poing sur le menton, qui lui a d’ailleurs laissé une cicatrice bien visible, marque de la bague à tête de mort que portait le « boucher de Lyon ». A Montluc, ils sont incarcérés en tant que juifs, ce qui leur épargne d’être fusillés comme résistants.

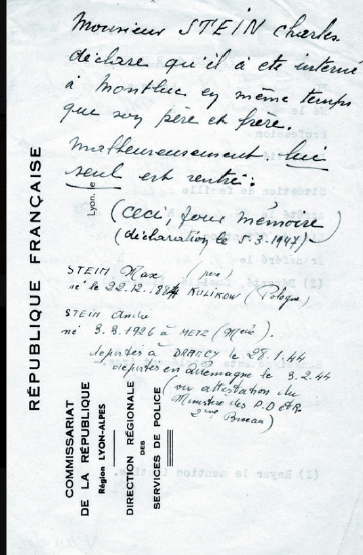

Ce qui est corroboré par une déclaration de Charles, datée du 5 mars 1947, où l’on peut lire :

« Monsieur Stein Charles déclare qu’il a été interné à Montluc en même temps que son père et son frère.

Malheureusement, lui seul est rentré : (ceci pour mémoire)

(déclaration le 5.3.1947)

Stein Max (père)

né le 22.12.1884 Kulikow (Pologne)

Stein André-David né le 3.3.1926 à Metz (Moselle)

déportés à Drancy le 28.1.44

déportés en Allemagne le 3.2.44

(vu attestation du ministère des prisonniers de guerre et résistants, 2eme Bureau) »

C’est après deux semaines dans cette sinistre prison, où résonnent jour et nuit les cris des résistants que les membres du SIPO-SD torturent, que David André, Charles et leur père Mendel sont transférés à Drancy le 28 janvier 1944 : menottés dos à dos afin d’éviter toute tentative d’évasion, ils sont d’abord transportés en camion à la gare de Lyon-Perrache puis mis dans un train pour Drancy.

- Drancy – la déportation

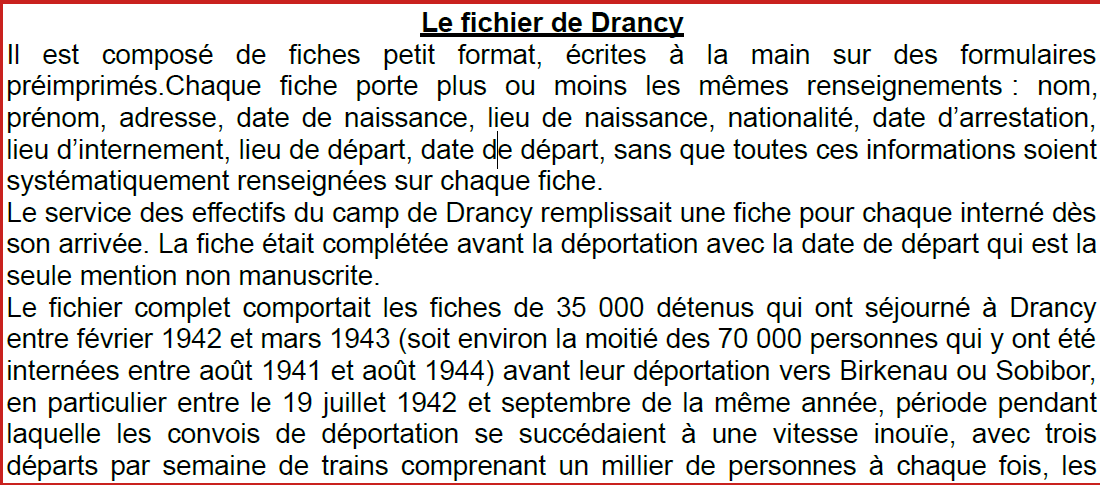

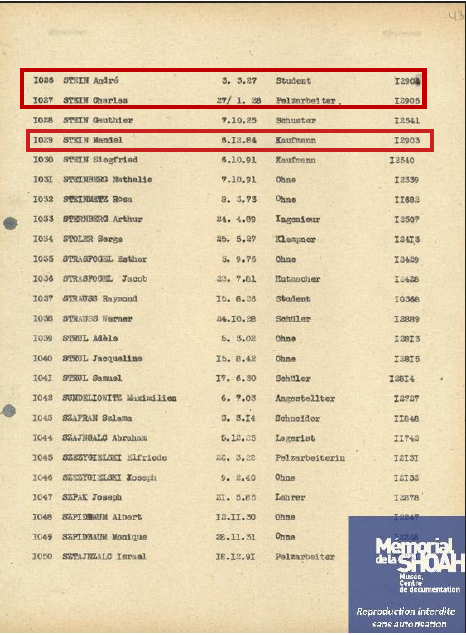

Les fiches d’internement à Drancy des deux frères nous apportent de nouvelles informations à leur sujet. (c. mémorial de la Shoah, Archives Nationales).

Si on y trouve des éléments que nous avons déjà rencontrés dans la reconstitution des biographies précédentes, comme la mention « +fam » qui signifie qu’ils sont là « en famille »,ou la lettre « B » qui indique qu’ils sont immédiatement déportables, ou encore leur numéro d’enregistrement (1204 pour André, 1205 pour Charles, 1203 pour Mandel) et leur localisation dans le camp, d’abord à l’escalier 9 chambrée 4 puis escalier 4 chambrée 3 (avec pour Charles et Mandel un erreur raturée : affectation 7-4), on y découvre aussi que Charles a terminé ses études (il est devenu fourreur) et que les deux frères se

disent « ½ juif », sans que l’on comprenne vraiment ce que cela signifie… on peut néanmoins supposer que cette « demi-judéité » affirmée pouvait leur laisser penser – à tort – que leur sort serait différent de celui de leurs coreligionnaires.

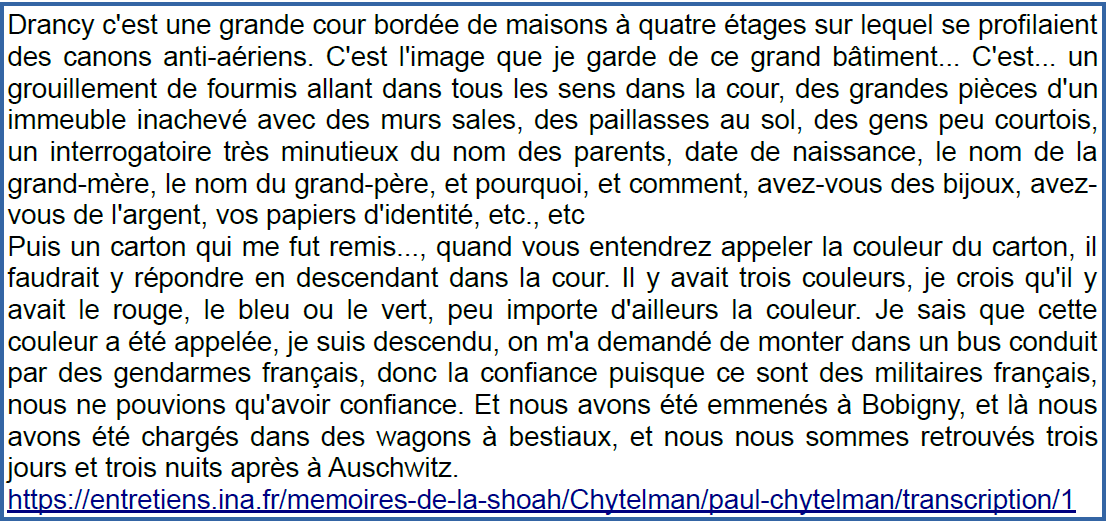

Pendant les quelques jours que les Stein passent à Drancy, peut-être ont-ils rencontré Paul Chytelman, qui se trouvait aussi dans le camp à ce moment et qui a été déporté vers Auschwitz par le même convoi.

Celui-ci n’a eu de cesse de témoigner, soit oralement, soit par écrit, de son expérience d’interné à Drancy et de déporté à Auschwitz… laissons-lui la parole sur les conditions d’internement dans le camp de Drancy en cette fin janvier/début février 1944.

Comme sur toutes les autres fiches d’internement à Drancy, on trouve, seul ajout non manuscrit au formulaire pré-imprimé, la date de départ des trois hommes de la famille Stein, le 3 février 1944.

C’est donc par le convoi 67 que David

André, Charles et Mandel Stein sont déportés vers le centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau.

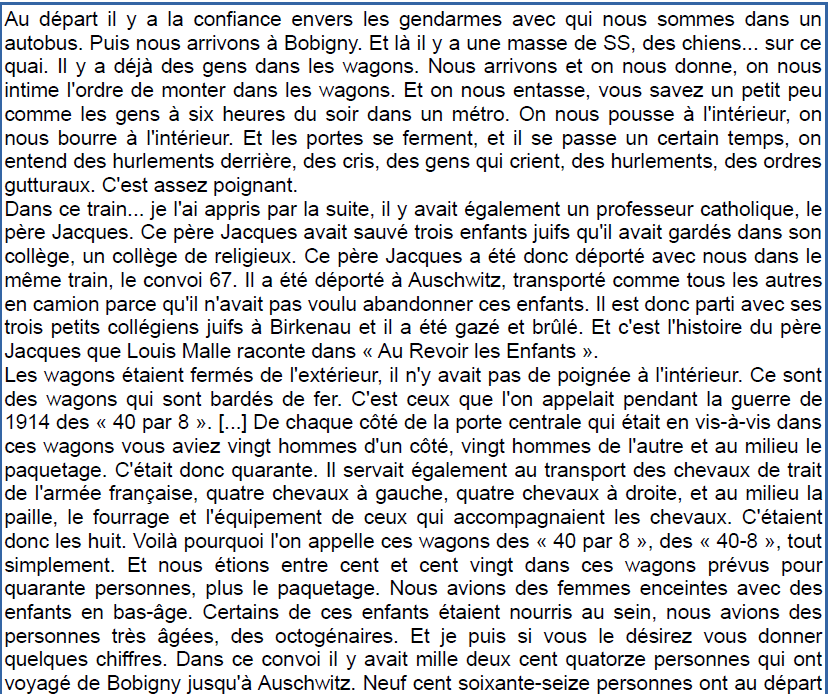

Le convoi 67 part de la gare de Bobigny le 3 février 1944 dans la matinée.

L’absence de télégramme concernant ce convoi ne permet pas de préciser l’heure exacte du départ, mais les témoignages indiquent que le

convoi est parti vers les onze heures du matin. « Le Calendrier de la persécution des Juifs de

France » de Serge Klarsfeld fait état de 1214 déportés mais la liste du convoi 67 ne mentionne

que 1201 personnes

Sur les conditions de déportation dans ce convoi 67, écoutons encore la voix de Paul Chytelman…

Le convoi 67 part de la gare de Bobigny le 3 février 1944 dans la matinée. L’absence de télégramme concernant ce convoi ne permet pas de préciser l’heure exacte du départ, mais les témoignages indiquent que le convoi est parti vers les onze heures du matin Ce convoi emporte vers Auschwitz 1214 déportés, dont 184 enfants de moins de 18 ans, ainsi que 14 octogénaires. On compte 662 hommes et 552 femmes.

Charles raconte comment son père a essayé de faire un trou dans le plancher de leur wagon mais en a été empêché par les autres déportés qui craignaient – ironie du sort- pour leur vie car on leur avait dit qu’ils seraient collectivement responsables en cas d’évasion. De fait, en 1944, les Juifs déportés de France ne savaient pas où ils étaient envoyés et c’était toujours le nom de « Pitchipoï » qui revenait dans les conversations sur la destination des convois.

166 hommes furent sélectionnés à l'arrivée, le 6 février 1944, et reçurent les matricules 173228 à 173393, ainsi que 49 femmes, avec les matricules 75125 à 75173. 985 personnes furent immédiatement gazées.

Le sort réservé à David André Stein est incertain : si le JORF n°184 du 10 août 2003, publiant l’arrêté du 20 juin 2003 portant apposition de la mention « mort en déportation » sur les actes et jugements déclaratifs de décès, mentionne la date du 8 février 1944 comme étant celle de la mort du jeune homme, donc celle de l’arrivée du convoi, laissant ainsi penser que, tout comme son père Mendel

(âgé de 60 ans il était considéré comme « inutile » et donc destiné à la mort immédiate), il a été gazé dès l’arrivée, en revanche, dans

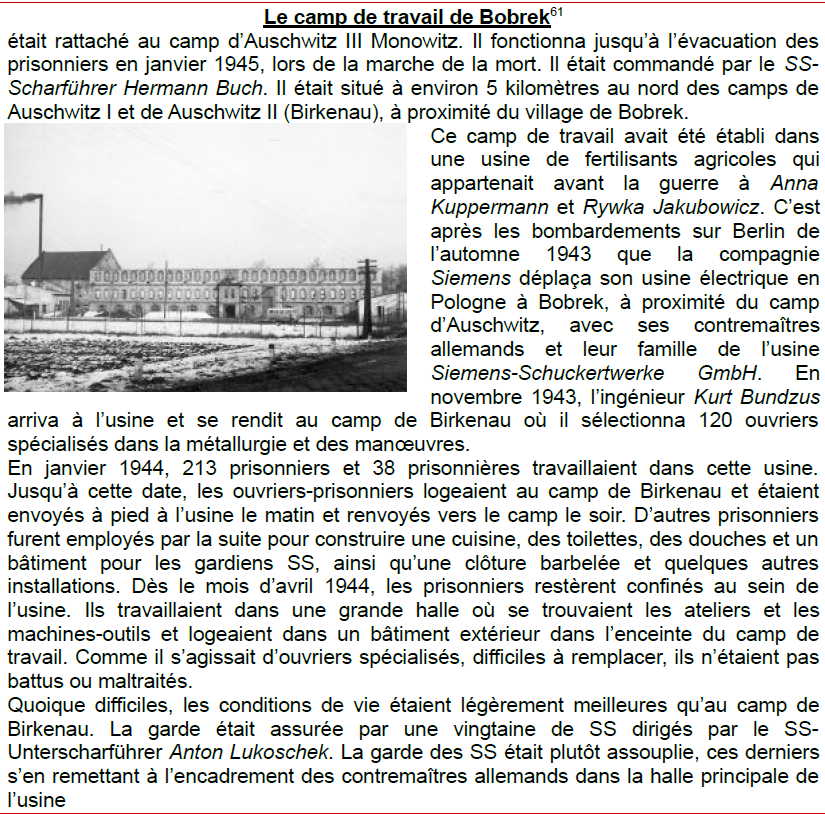

la fiche de renseignement que Charles Stein, a déposée au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem au sujet de son frère aîné, on découvre que celui-ci aurait été immatriculé sous le numéro 173368, qu’il aurait été affecté tout comme Charles, à Bobrek ; un « souscamp » d’Auschwitz, et qu’il serait décédé le 5 juin 1944 au moment de son « retour à Birkenau ».

Le témoignage de Charles est, à ce sujet, une source très précieuse d’informations : il raconte l’arrivée à Auschwitz, à l’aube du 6 févier 1944, le débarquement sur l’alten Judenrampe, les aboiements des chiens, les Allemands en uniforme qui les pressent de descendre, les déportés en tenue rayés, un univers cauchemardesque, affolant, dans lequel leur père glisse à André et Charles ces quelques mots « vous direz que vous avez un métier, que vous êtes apprentis ajusteurs

» ; un dernier conseil paternel qui leur vaut à tous deux d’être sélectionnés dans la « bonne colonne », celle de droite, celle des déportés destinés à survivre au moins provisoirement parce qu’ils peuvent avoir quelque utilité pour l’économie

concentrationnaire, alors que leur père est emmené dans la colonne de gauche, celle des trop vieux, trop jeunes, trop malades, inutiles en somme, destinés à l’assassinat immédiat par le gaz.

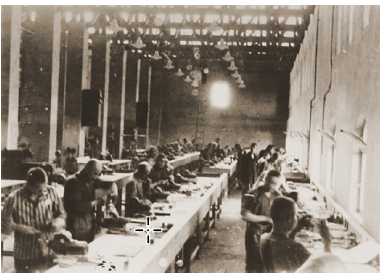

Charles et André sont d’abord envoyés dans le Stammlager, le camp souche, celui d’Auschwitz, et enfermés au bloc 11 pendant une semaine avant qu’un ingénieur allemand ne vienne sélectionner des ouvriers pour les usines Siemens : il

leur demande de lire des mesures sur un pied à coulisse, « examen » que réussissent les deux frères. Avant de commencer leur travail d’apprenti chez Siemens, ils sont mis au travail dans une autre usine à trois kilomètres du camp d’Auschwitz, Union, une usine fabricant des armes et des détonateurs, que Charles s’emploie à rendre inutilisables, alors que dans le même temps André est affecté à des taches subalternes d’ajustage. Tous deux travaillent dans cette usine jusqu’en avril 1944, quand on découvre que des détonateurs ont été sabotés, sans en trouver le ou les responsables : en effet, l’organisation de résistance du camp d’Auschwitz ayant déclaré que l’ensemble du bloc où se trouvaient André et Charles avait les oreillons, ils ne sont pas allé travailler et n’ont donc pas été interrogés.

Les deux frères sont ensuite affectés à un commando de travail beaucoup plus pénible consistant à transporter des pierres, dans l’humidité et dans la boue.

Charles décrit néanmoins les conditions d’existence dans le camp d’Auschwitz comme assez acceptables (surtout si on les compare à ce qu’ont connu les déportés travaillant à Birkenau), avec un lit par personne et une alimentation certes insuffisante

mais qui permettait de ne pas mourir de faim.

Il nous apprend aussi que son frère André, en avril 1944, a dû être emmené au Revier (l’ « hôpital » du camp) et opéré pour une méningite. C’est pendant cette hospitalisation que Charles a de nouveau été emmené au bloc 11 pour aller ensuite

travailler chez Siemens : il raconte y avoir bénéficié d’un traitement préférentiel avec du pain blanc, des draps propres… mais raconte aussi comment s’apercevant que son frère n’était pas là il s’est adressé au kapo pour lui demander qu’il le rejoigne.

Dans le courant du mois d’avril 1944 les deux frères sont donc envoyés au camp de Bobrek pour y travailler chez Siemens.

Cependant, André, ne s’étant pas remis de sa méningite, vomissait constamment, n’arrivait pas à manger ; il a été emmené le 5 juin 1944 à Birkenau. Charles n’a alors plus eu de nouvelles de son frère, le contre-maître de Bobrek à qui il posait la question lui répondant invariablement « on le ramènera ». André serait mort deux jours après son arrivée à Birkenau.

En 1945, il n’y avait que 26 survivants, dont Charles Stein, qui avait donc vu disparaître son père puis son frère André-David dans l’enfer de Birkenau.

Il est rentré en France en mai 1945 et y a retrouvé sa mère et ses deux frères aînés qui avaient réussi à échapper aux rafles et à s’évader après plusieurs arrestations.