Henri Lévy

- Ses origines et sa scolarité

Henri (Pierre, Simon) Lévy a vu le jour le 24 septembre 1926 à Metz. Il est né de l’union de Lazare (Jacques ?) Lévy, né le 20 décembre 1890 à Luxembourg-ville qui exerçait la profession de comptable, et de Mathilde Lévy, née le 2 février 1894 à Strassen au Luxembourg également, sans profession.

Il est le benjamin de la fratrie et a deux sœurs : Marcelle, l’aînée, née le 19 mars 1920 à Knutange en Moselle, qui était comptable comme son père, et Renée, la cadette, née le 12 décembre 1924, qui exerçait la profession d’employée.

La famille réside alors au numéro 15 de la rue Sous Saint Arnould.

Le numéro 15 de la rue sous Saint Arnould dans son état actuel

(photo Google maps)

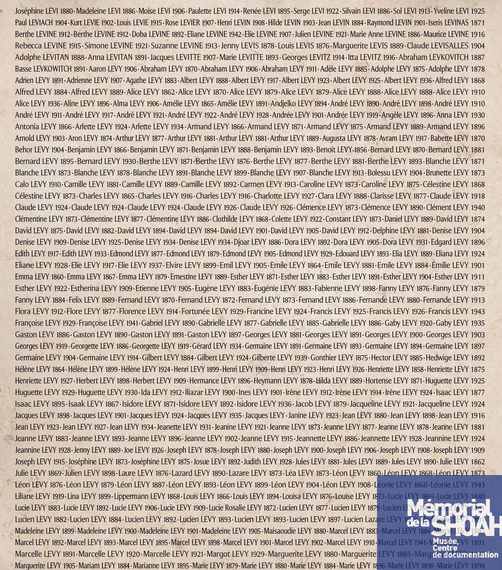

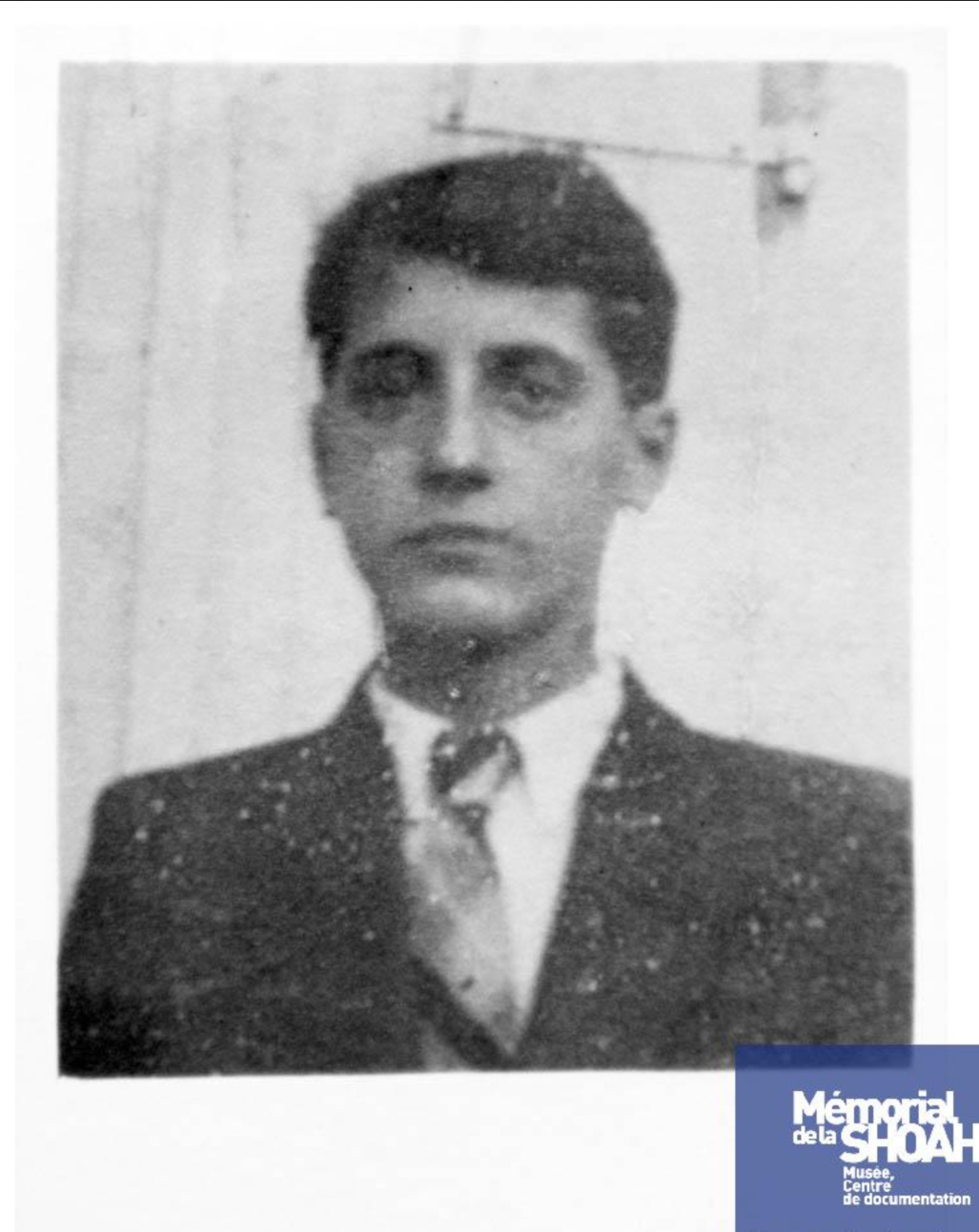

Mémorial de la Shoah, Cote :a11=115 ;

Source

: Coll. Serge Klarsfeld

Nous avons trouvé peu d’informations sur cette famille apparemment très discrète, et ce d’autant plus que le fonds des établissements scolaires des archives départementales de la Moselle a conservé très peu de documents concernant le jeune Henri (cote : 15T84)

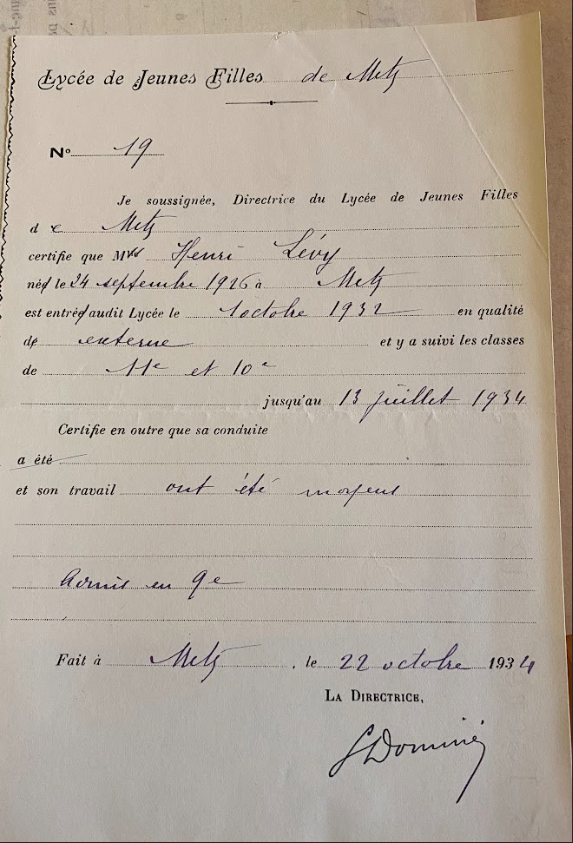

On

sait néanmoins qu’Henri

Lévy a fréquenté

les classes de 11ème et 10ème au lycée de jeunes filles de Metz

(devenu lycée Georges de la Tour) d’octobre 1932 à juillet 1934,

équivalent au CP-CE1. La directrice du lycée souligne, dans un

certificat de scolarisation délivré le 22 octobre 1934 « sa

conduite et son travail ont été moyens hormis en 9ème ».

Il a certainement quitté le lycée de jeunes filles au tout début de l’année 1934-1935, pour poursuivre sa scolarité au lycée de Metz (devenu Lycée Fabert) : les archives départementales conservent sa fiche d’inscription en classe de 9ème.

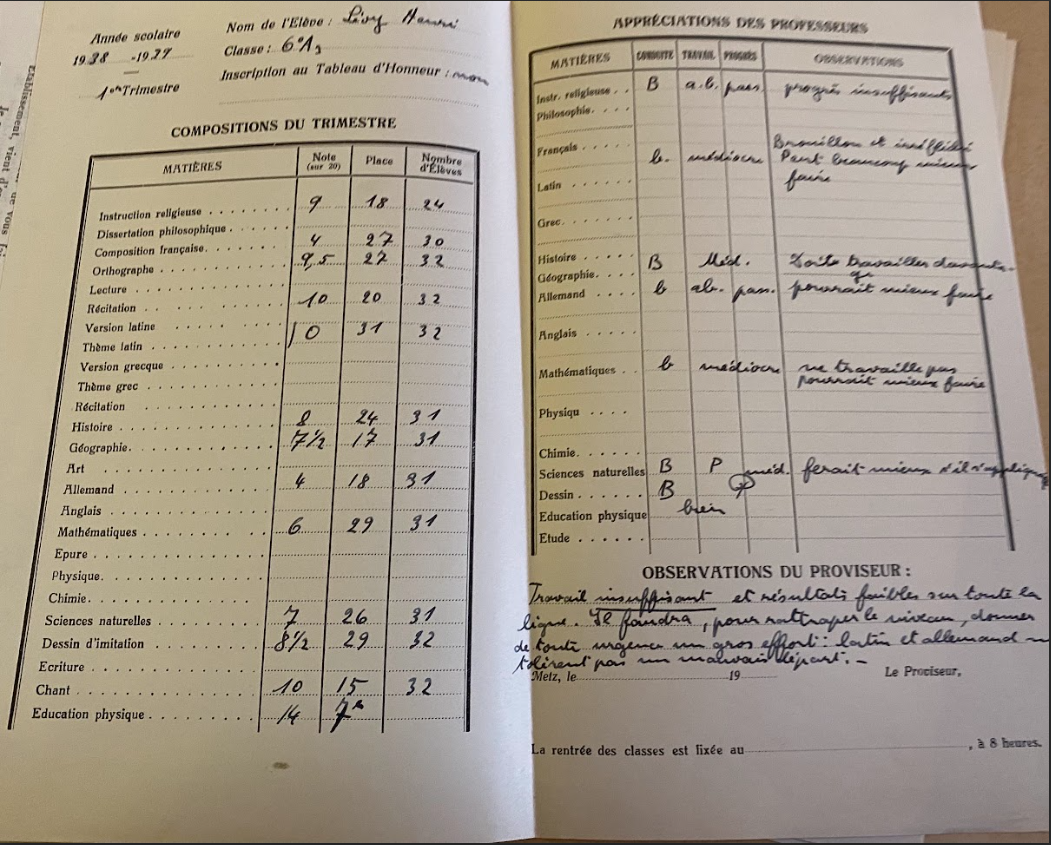

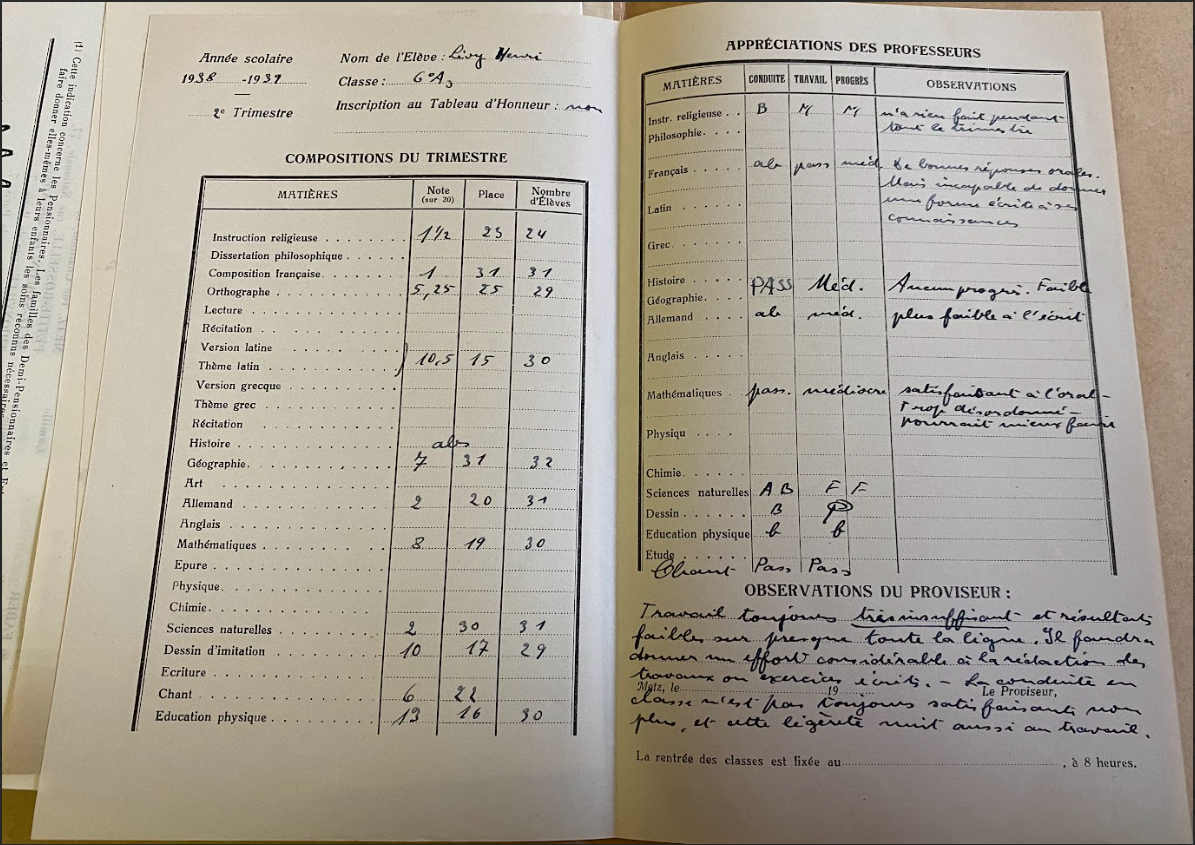

Ses

résultats scolaires, déjà qualifiés de moyens dans les petites

classes, ne sont pas très brillants, comme en témoignent des

bulletins pour la classe de 6°A3 en 1938-1939 :

Au premier trimestre, le proviseur du lycée souligne un « travail insuffisant » et des « résultats faibles sur toute la ligne ». Il poursuit :

«il faudra, pour rattraper le niveau, donner de toute urgence un gros effort : latin et allemand ne tolèrent pas un mauvais départ »

Au deuxième trimestre, le constat n’est guère plus positif « travail toujours insuffisant et résultats faibles sur presque toute la ligne, il faudra donner un effort considérable à la rédaction des travaux ou exercices écrits, la conduite en classe n’est pas toujours satisfaisante non plus et cette légèreté nuit au travail »

Il semble donc avoir été un élève peu sérieux, notamment en mathématiques où il obtient une mention "médiocre" pour son travail et ses progrès même si, par ailleurs, son professeur souligne que son investissement est satisfaisant à l’oral.

Néanmoins, il se distingue en éducation physique, se classant 7ème de sa classe au premier trimestre de 6ème.

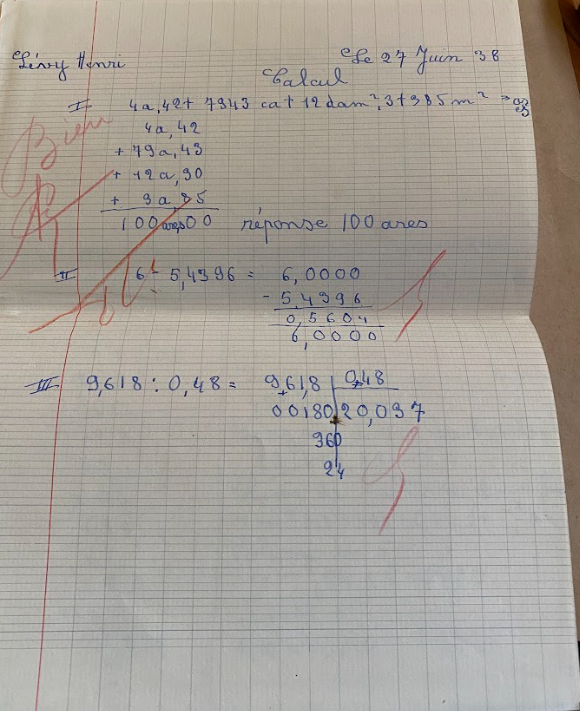

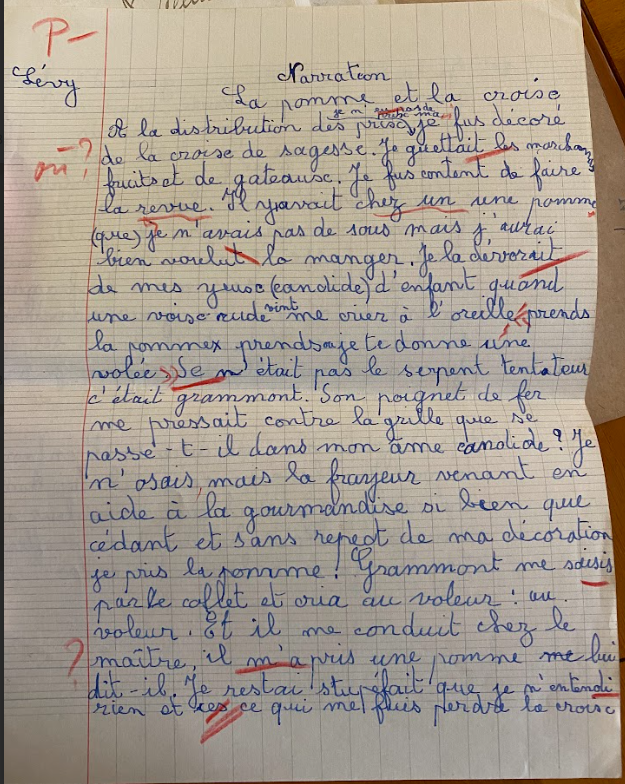

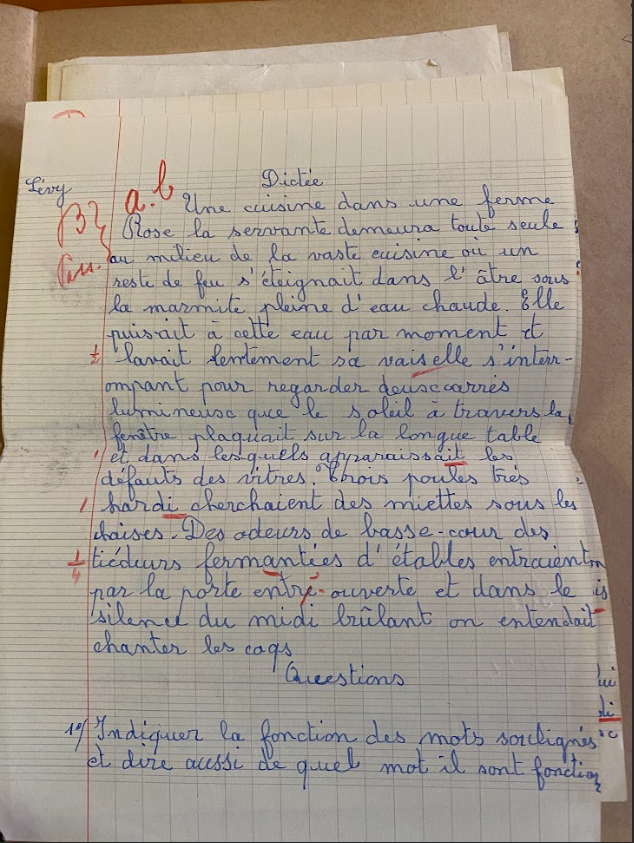

Les Archives Départementales de la Moselle conservent quelques copies de calcul et de français au nom d'Henri Lévy pour les examens de fin d’année de juin 1938.

Même si n’avons pas la certitude absolue qu’il s’agisse effectivement des copies d’Henri, puisqu’un autre enfant du même nom était également scolarisé à Fabert, elles sont représentatives de ce que pouvaient faire des élèves de son âge dans les années 1930.

- De Belleville à Drancy – L’internement au camp d’Ecrouves

À une date que nous ne connaissons pas précisément, mais très vraisemblablement dès le début de la guerre, la famille d’Henri, comme toutes les autres familles juives de Metz, quitte la ville pour se réfugier à « l’intérieur » dans une zone que l’on pense alors devoir échapper à l’avancée allemande et c’est à Belleville, en Meurthe-et-Moselle, à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale mosellane, que le jeune Henri se réfugie avec ses parents, ses sœurs et sa tante Julia Letz, la sœur aînée de Mathilde, née à Strassen le 1er mai 1886.

En effet, toutes les familles juives mosellanes ont été obligées de quitter leur domicile à l’été 1939. Avec la déclaration de guerre de la France aux forces de l’Axe, après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie le 1er septembre 1939, les régions frontalières d’Alsace et de Moselle que l’on considère comme les premières menacées par une offensive allemande, sont vidées de leur population jugée « inutile ».

La famille Lévy s’installe alors rue de Bourgogne à Belleville, un petit bourg rural situé entre Nancy et Pont à Mousson

Carte postale datée de 1922 représentant l’entrée du village en venant de Nancy

(Source: https://www.communes.com/cartes-postales-anciennes-belleville-54)

Photo actuelle de maisons situées rue de Bourgogne à Belleville.

(Google maps)

C’est

très vraisemblablement dans ce type d’habitation de village

qu’avait élu domicile la famille Lévy.

Selon les termes de l'armistice du 22 juin 1940, la commune de Belleville se trouve en zone « occupée » et donc soumise à loi imposée par les autorités allemandes, en même temps qu’aux directives du régime de Vichy.

En

zone occupée, les autorités allemandes appliquent une

législation antisémite, inspirée par les lois du Reich.

L’ordonnance relative aux mesures contre les Juifs prise par le

Militarbefehlshaber in Frankreich (MBF) le 27 septembre 1940

énonce les critères d’appartenance à la religion juive et

ordonne à tous les Juifs de zone occupée de se présenter au

sous préfet de leur arrondissement pour « se faire

inscrire sur un registre spécial » . Il leur

est interdit de quitter cette zone. Le processus de spoliation des

entreprises et commerces juifs s’engage également.

La législation antijuive mise en place entre 1940 et 1942 est le fait des Allemands pour la seule zone occupée alors que les « lois » de Vichy concernent l’ensemble du territoire.

De sa propre initiative, et sans pression nazie, l’État français adopte le 3 octobre une loi portant « statut des Juifs » et concernant les deux zones. « Est considéré comme Juif, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est Juif. » Certains secteurs d’activité leur sont désormais interdits : la fonction publique, la presse et le cinéma notamment. Cette liste ne cessa de s’élargir décret après décret.

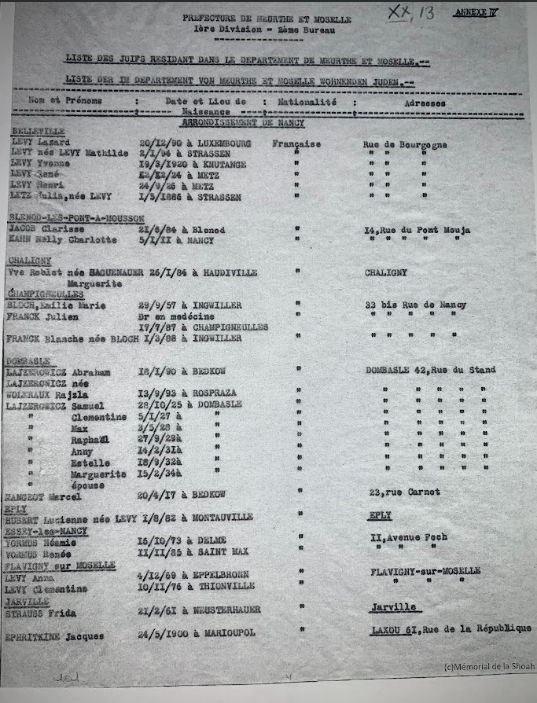

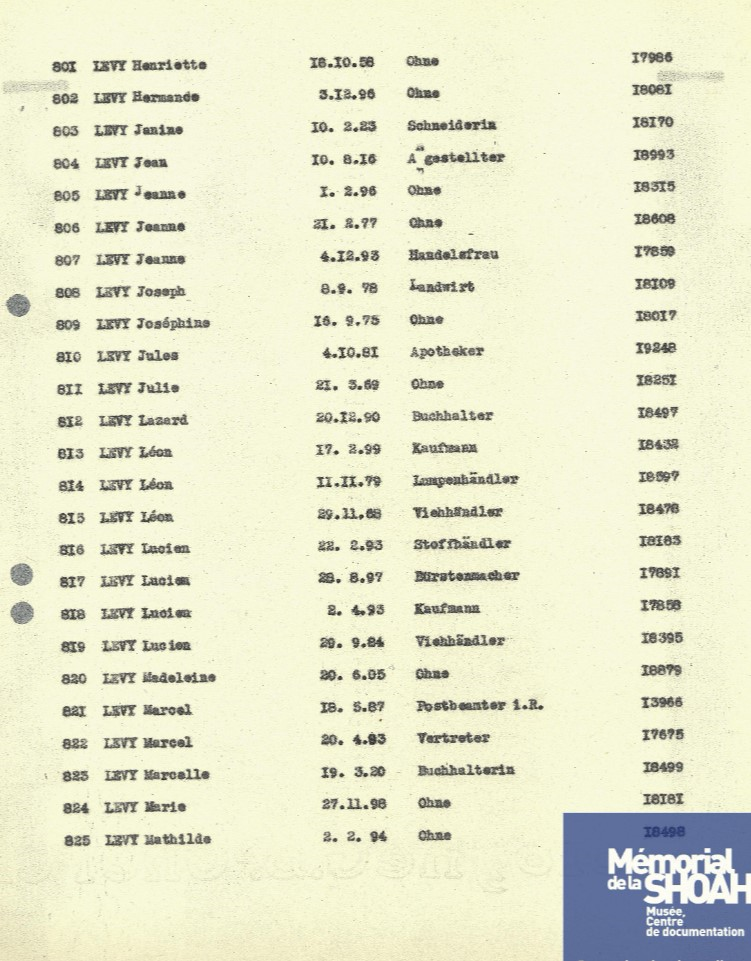

C’est donc en application de l’ordonnance du 27 septembre 1940 qu’Henri et sa famille se font recenser à Nancy, préfecture de Meurthe-et-Moselle. Le Mémorial de la Shoah conserve une copie de la liste qui a alors été établie concernant les Juifs résidant dans le département.

On y retrouve, dans l’arrondissement de Nancy, pour la commune de Belleville, toute la famille Lévy.

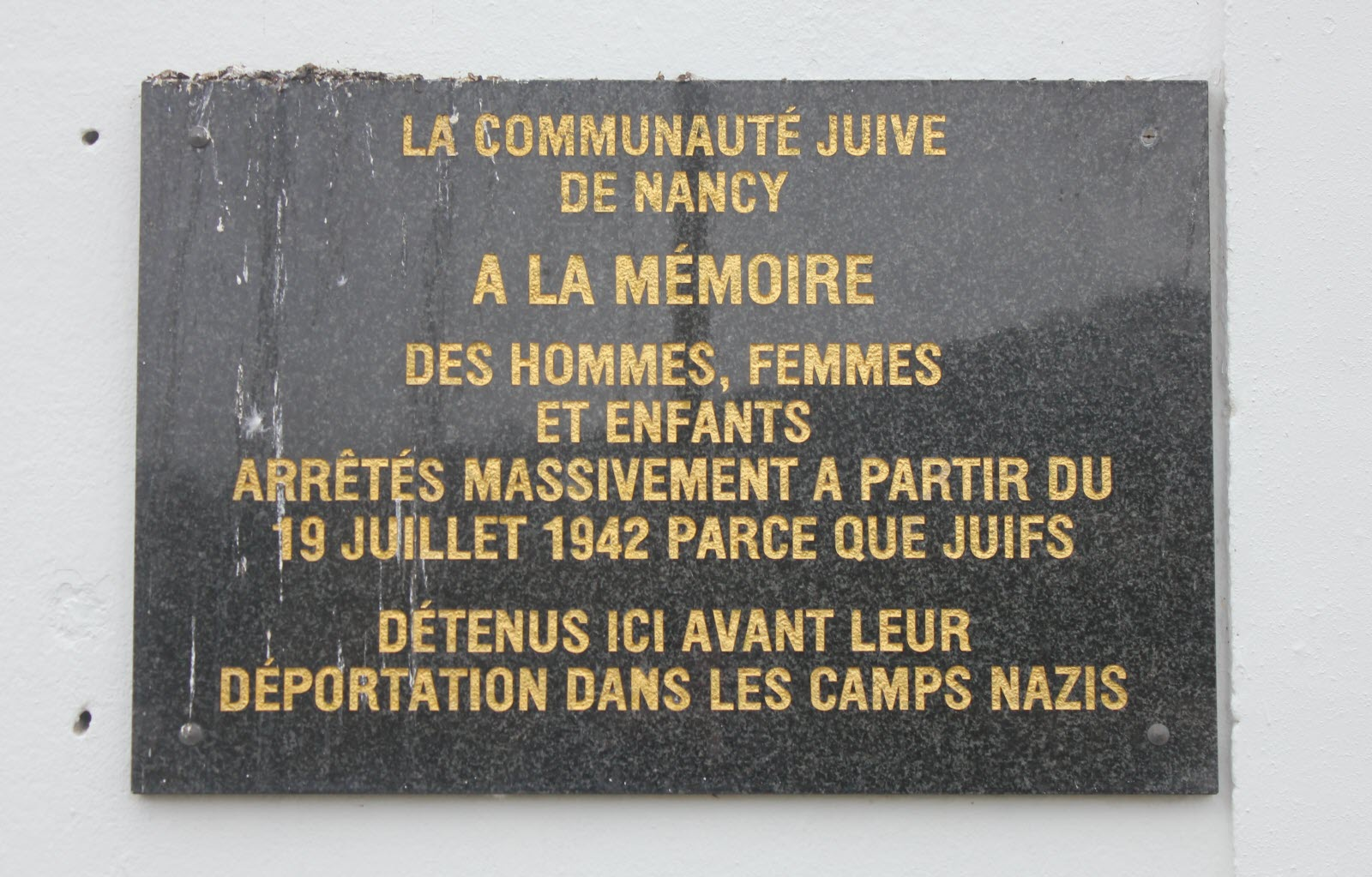

Liste de recensement des juifs de Meurthe-et-Moselle : “Liste des juifs résidant dans le département de Meurthe-et-Moselle”

(Source : mémorial de la Shoah)

A une date qui nous est inconnue, Henri Lévy et sa famille sont raflés par la Gestapo, puis internés au camp d’Ecrouves.

Néanmoins, si l’on considère le parcours d’autres déportés juifs de Meurthe et Moselle, nous pouvons nous livrer a quelques hypothèses qui nous semblent assez vraisemblables.

Nous savons, en effet, qu’Henri et sa famille ont été transférés d’Ecrouves pour arriver à Drancy le 1 avril 1944, tout comme d’autres déportés en provenance de Nancy, dont Irma Bloch, le rabbin Cerf Picard1 ou encore le grand rabbin Haguenauer2.

Or, la plupart des Juifs ayant suivi ce parcours avaient été arrêtés à Nancy et dans sa région lors de la rafle générale du samedi 2 mars 1944. Il est donc tout a fait envisageable que la famille Levy ait été victime de cette même rafle.

Ils ne seraient donc restés à Ecrouves que quelques semaines.

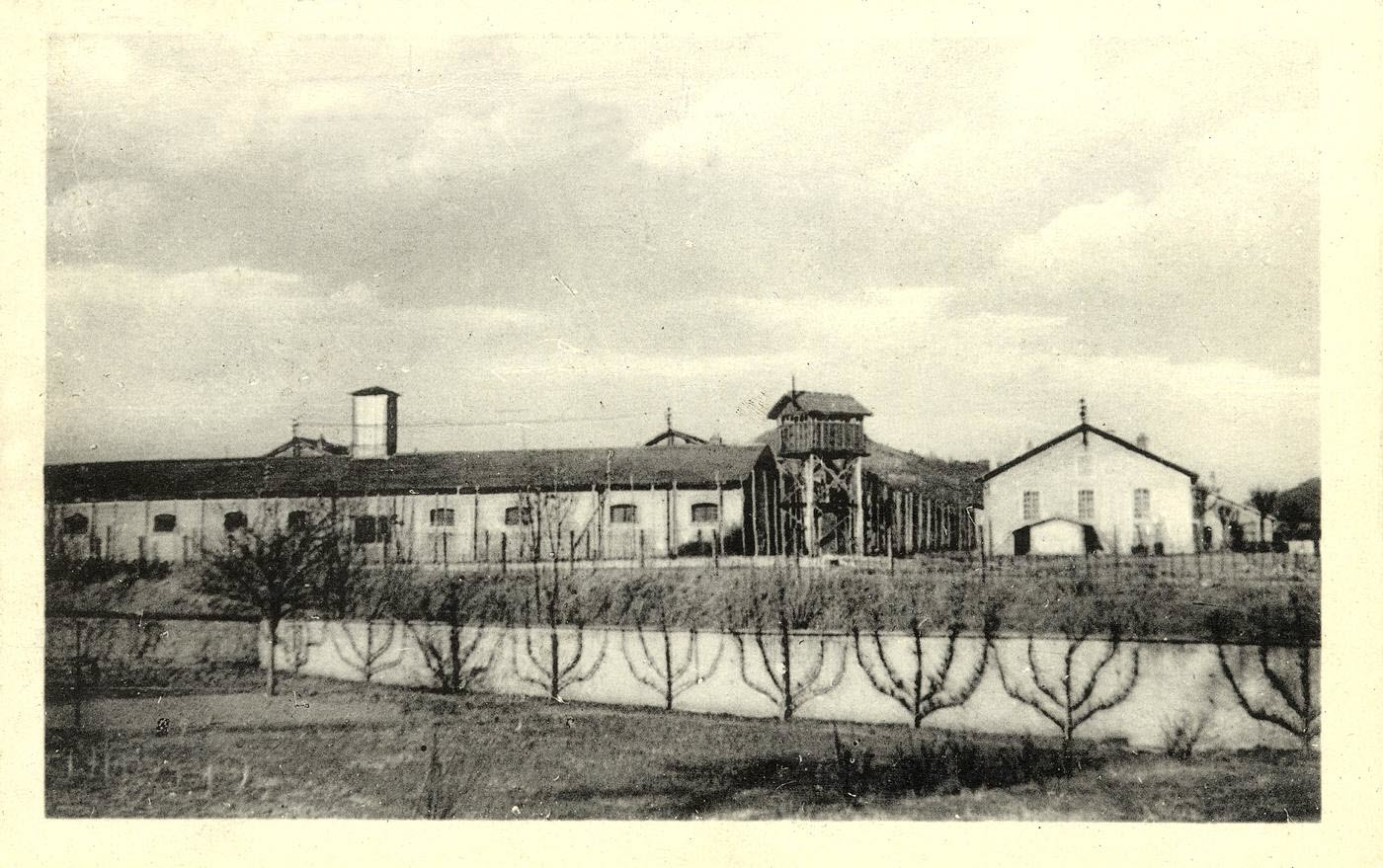

Le camp d'Ecrouves

En

juin 1941, Jean Schmidt, préfet de Meurthe et Moselle, crée dans

l’ancienne caserne Marceau à Ecrouves, entre Nancy et Toul, un

camp d’internement où sont incarcérés des droits communs

(notamment des trafiquants de marché noir), des communistes, des

« indésirables étrangers » (autrement dit des

ressortissants de puissances ennemies de l’Allemagne) et des Juifs,

dont les premiers arrivent dans le camp le 18 septembre 1941.

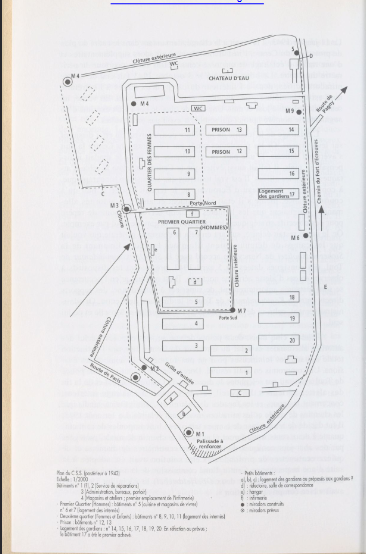

Selon l’historienne Françoise Job, qui a étudié ce camp, à partir de mars 1944 au moins, les Juifs y étaient regroupés dans un camp spécial à l’intérieur même du camp, avec des bâtiments qui leur étaient réservés, pour les hommes d’une part, les femmes et les enfants de moins de 15 ans d’autre part et une cour où ils avaient le droit de sortir et de se rencontrer une demi-heure par jour.

Plan du camp d’Ecrouves, dans Job, (F.) Racisme et répression sous Vichy : le camp d'internement d'Écrouves en Lorraine (Collection Mémoire), CDJC, éditions Messene, Paris 1996, p.22.

Le séjour dans le camp d’Ecrouves était, pour les Juifs qui y étaient internés, généralement de courte durée : ils y restaient juste le temps d’organiser un convoi vers Drancy, dernière étape avant la déportation à Auschwitz-Birkenau, selon un système de « vases communicants » entre Auschwitz, Drancy et la trentaine de camps d’internement situés sur le territoire français. Une dizaine de convois de wagons ordinaires sont ainsi partis d’Ecrouves entre les premières rafles de Juifs de Meurthe-et-Moselle en juillet 1942 et le dernier parti le 30 mars 1944, dans lequel se trouvaient Henri Lévy et sa famille.

Les conditions d’existence y étaient peut être moins terribles que dans d’autres camps d’internement : selon Françoise Job, la direction du camp aurait fait tout son possible pour nourrir les internés et il n’y eut à Ecrouves pas de famine organisée dans un but létal.

Les internés disposaient en moyenne d’une ration alimentaire de 1400 calories par jour, bien insuffisante si on la compare aux 2000 à 2500 calories nécessaire pour ne pas souffrir de la faim, mais qu’ils pouvaient compléter par des apports extérieurs puisqu’ils pouvaient recevoir des visites et que chacun d’entre eux avait le droit de recevoir un colis de vingt kilos par mois.

En outre des organisations caritatives comme la Croix Rouge de Nancy, ou encore l’UGIF par l’intermédiaire de l’industriel juif nancéien Gustave Nordon, pouvaient participer à améliorer les conditions d’existence des internés.

Gustave Nordon disposait ainsi de fonds fournis par l’American Jewish Joint Distribution Committee, qui lui permettaient de se procurer du ravitaillement supplémentaire et de faire équiper les chambrées. Celles-ci étaient composées de lits individuels et pouvaient accueillir une dizaine de personnes. Cependant après la rafle générale de début mars 1944, leur capacité a dû être doublée ou triplée. Nordon s’est aussi débrouillé pour qu’il y ait un fourneau dans chaque chambrée sur lequel on pouvait aussi cuisiner. Les conditions d’hygiène étaient précaires avec deux lavabos et deux toilettes seulement alors qu’à partir de début mars 1944 il y a un millier de Juifs internés à Ecrouves.

1852 Juifs furent internés à Ecrouves, représentant 46 % de la population du camp, parmi lesquels 304 enfants, dont Henri Lévy. 80 % des Juifs internés ont été déportes et seuls 7 % ont survécu à la déportation.

-

Avril 1944 : Drancy – la déportation

Le 30 mars 1944, le dernier convoi part d’Ecrouves, avec à son bord Henri, ses parents et ses sœurs : ils quittent ainsi le « Drancy lorrain » (puisque c’est ainsi que l’on a parfois qualifié le camp d’Ecrouves) pour rejoindre Drancy, le grand camp de transit de région parisienne, antichambre des centres de mise à mort.

Un onzième convoi devait partir en mai 1944 d’Ecrouves pour Drancy mais la Résistance a fait sauter les voies ferrées.

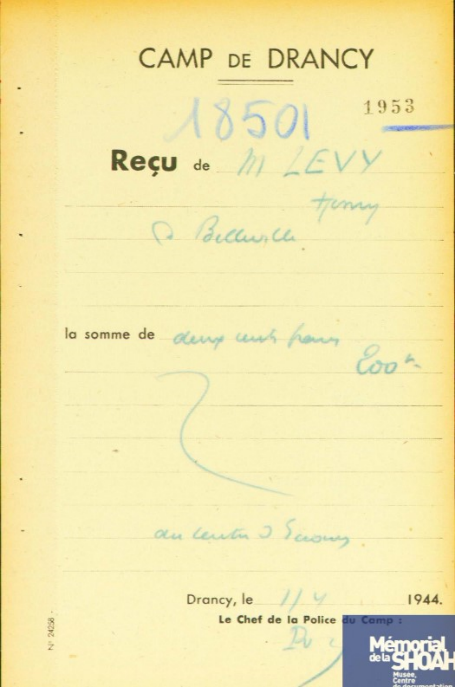

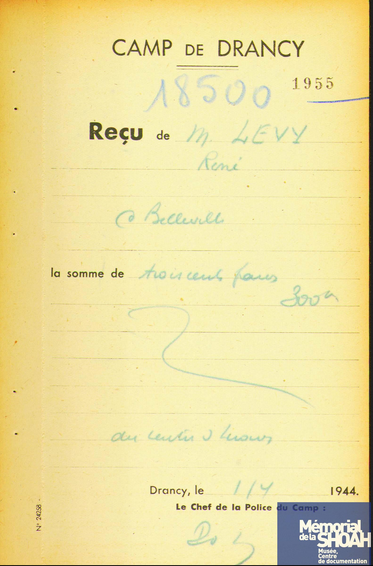

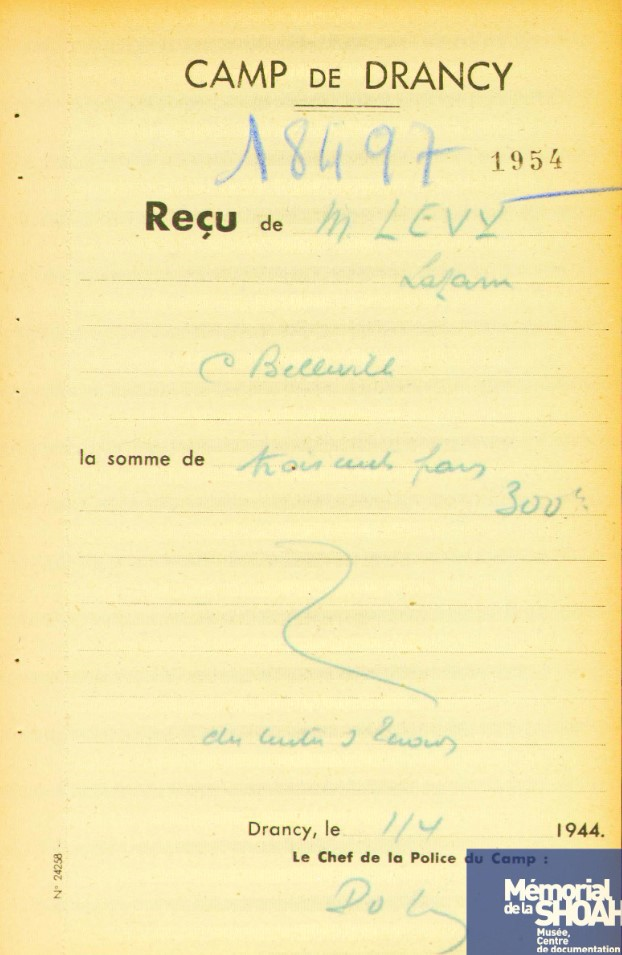

Les archives du Mémorial de la Shoah conservent les fiches du carnet de fouilles de Drancy concernant la famille Lévy.

Le convoi parti d’Ecrouves arrive le 1° avril 1944 à Drancy, où Henri et sa famille doivent remettre tous leurs biens a l’administration du camp.

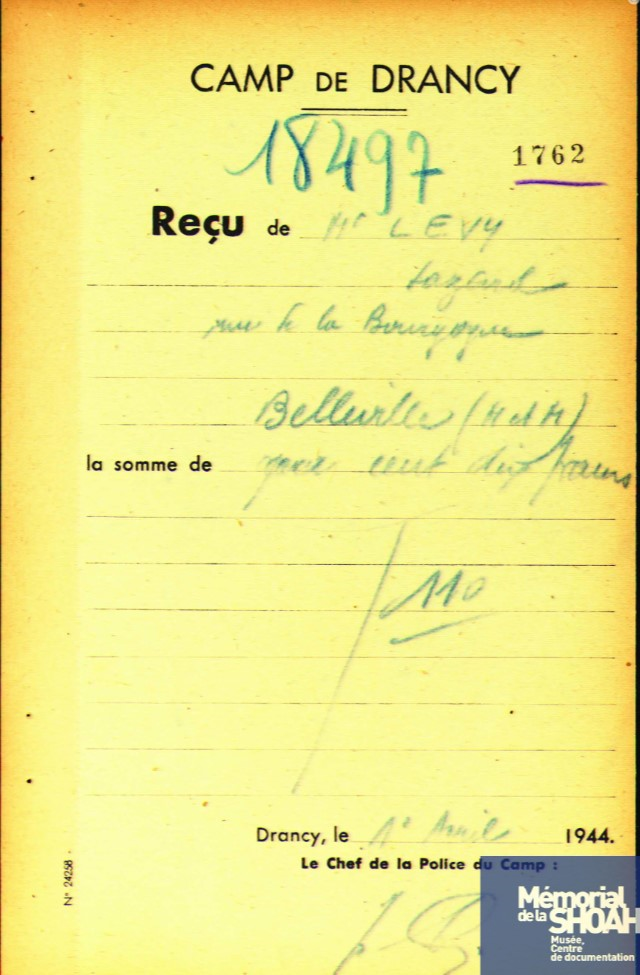

La famille reste unie dans ces circonstances tragiques, tous sont enregistrés avec des numéros successifs : Lazard, le père, avec le n° 18497, Mathilde, la mère, n° 18498, Marcelle a le n°18499, Renée le n° 18500 et Henri le 18501.

La fiche du carnet de fouille de Drancy au nom d’Henry Lévy, nous apprend qu’il est arrivé avec deux cents francs et que sa sœur Renée Levy a, quant à elle, déposé trois cents francs

Concernant le père d’Henri , Lazard (ou Lazare) Lévy, les archives disposent de deux fiches successives issues des carnets de fouilles de Drancy : la première, provenant du carnet 173, reçu 1762, pour un montant de 110 francs, la seconde provenant du carnet 175, reçu 1954 pour un montant de 300 francs.

Il n’est pas habituel de trouver deux fiches de carnet de fouilles pour une même personne… peut-être l’explication se trouve-t-elle dans la mention illisible sur la deuxième fiche issue du carnet 175 ?

La

famille Lévy reste peu de temps à Drancy, puisqu’Henri, son père,

sa mère et ses deux sœurs sont déportés par le convoi n° 71

parti le 13 avril 1944.

On retrouve toute la famille sur la liste originale du convoi conservée au Mémorial de la Shoah.

Le convoi 71 est composé de 1500 déportés dont 811 proviennent du camp d’Ecrouves.

Il a été complété par un ajout de déportés venant de Lyon (notamment les enfants d’Izieu, raflés le 6 avril 1944 sur l’ordre de Klaus Barbie), de Périgueux, de Limoges, de Nice… Parmi eux 287 jeunes de moins de 18 ans, 155 garçons dont Henri Levy, 132 filles parmi lesquelles Simone Jacob (Veil) et Ginette Cherkasky (Kolinka), ou encore Marceline Rozenberg (Loridan-Ivens), qui ont survécu à la déportation et dont les témoignages précieux nous permettent de saisir ce qu’ont pu vivre Henri et sa famille pendant le transport de trois jours entre Drancy et Auschwitz-Birkenau et à l’arrivée sur la Judenrampe de Birkenau le 16 avril 1944.

Marceline Rozenberg était née en 1928, elle avait donc deux ans de moins qu’Henri, et témoigne ainsi de Drancy et du convoi de déportation :

« c’était vachement bien Drancy, si on était restés à Drancy, on serait tous ensemble encore. Vous comprenez ? Tout est… il faut proportionner. On vivait dans des dortoirs. C’était sale, il fallait se laver dans la rue, dans une espèce de… il y avait dix lavabos pour tout le monde... »

« On doit partir, alors on nous donne un pain, un sac avec de la bouffe, on emporte tous nos bagages, on nous conduit à la gare de Bobigny. C’est de là que les trains partaient. On est soixante par wagon, il y a une tinette pour tout le monde, il y a un Allemand aussi dans chaque wagon. Je me souviens, on meurt de soif. Il fait chaud, le train s’arrête tout le temps, on ne sait pas où on va, ce qui va advenir de nous[…] On arrive dans la nuit. Le train s’arrête, on attend. Pendant des heures, on attend, on essaie tous de regarder les uns après les autres à la lucarne en grimpant. Il y a de petites lucarnes avec des barres et moi je vois au loin des gens tous habillés pareil […] Les portes s’ouvrent, et alors c’est un bruit d’enfer. Les chiens, les hommes qui hurlent, les gens habillés en rayé qui arrivent, certains parlent français et disent : « donnez les enfants aux vieillards ». Les femmes ne veulent pas donner leur enfant ; il y avait plein d’enfants dans ces trains... »

Loridan-Ivens (M.), On arrive dans la nuit, Flamarion, Paris 2024, p.79.

Commence alors la « sélection » typique de l’arrivée de chaque convoi sur la rampe de Birkenau, sélection qui a pour but d’éliminer immédiatement les plus faibles et ceux que les nazis jugent inutiles pour ne garder en vie temporairement que des déportés pouvant travailler et faire fonctionner l’usine de mort qu’est Auschwitz-Birkenau.

Écoutons cette fois ce que rapporte Simone Veil à ce sujet :

« Cette arrivée nocturne n’était pas due au hasard. Elle était destinée à désorienter les nouveaux venus. On nous a débarqués sur le quai avec des lumières violentes, des projecteurs. Les SS étaient là, les chiens aboyaient, et puis des êtres tout à fait étonnants ont surgi.[…] les wagons s’ouvraient avec fracas, les SS hurlaient « Raus ; Raus ! ». […] Nous étions ahuris, abattus, courbaturés surtout. Les chiens nous mordaient. Le haut parleur s’exprimait en allemand et en français : « en rang par cinq ! ». Tout allait si vite. Nous avons franchi une sorte de portique puis nous sommes passés devant un groupe de SS […] Pour notre convoi la limite d’âge n’a pas joué car une épidémie de typhus avant partiellement vidé le camp. Il restait donc de la place et la sélection a été moins brutale. Ceux qui n’avaient pas encore dix-huit ans n’ont pas été éliminés. On a même laissé entrer des adolescents de quinze ans. Dans d’autres convois, seuls ceux qui avaient entre vingt et vingt-cinq ans ont échappé à la chambre à gaz ». (L’aube à Birkenau, p.72, éd. Les Arènes, Paris, 2019).

Même si la « sélection » est, si l’on en croit Simone Veil, moins drastique que pour d’autres convois, il n’en demeure pas moins que seuls 165 hommes et 91 femmes ont été sélectionnés pour le travail forcé, soit seulement 18% du convoi. 1265 déportés ont été gazés dans les heures qui ont suivi leur arrivée dans le centre de mise à mort de Birkenau.

En 1945, au moment de la « Libération » des camps nazis, seuls 35 hommes et 70 femmes du convoi 71 étaient encore en vie, ainsi qu’une quinzaine d’enfants.

Parmi ces survivants, on trouve la mère d’Henri, Mathilde, et sa sœur aînée, Marcelle. Le père d’Henri, Lazard, âgé de 54 ans à son arrivée à Birkenau, a certainement été considéré comme inutile. Henri n’a pas survécu, pas plus que sa sœur Renée.