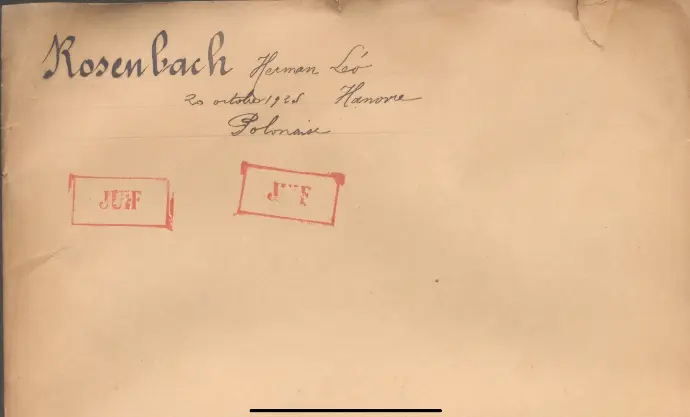

Hermann Rosenbach

- Ses origines et sa scolarité

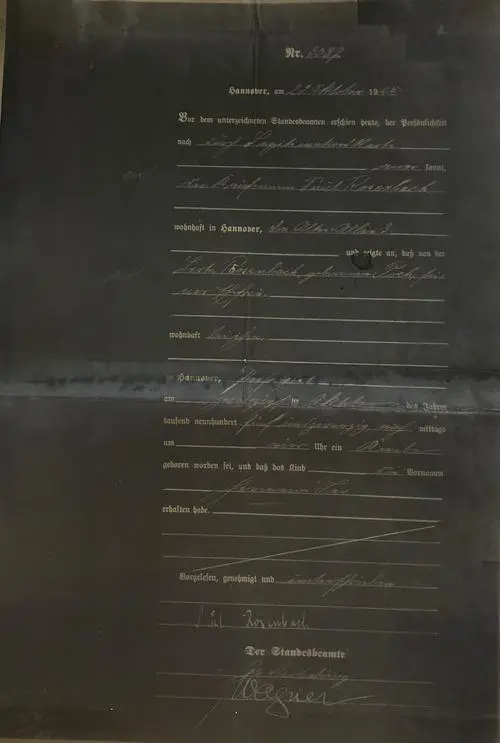

Hermann Rosenbach est né à Hanovre, en Allemagne, le 20 octobre 1925, dans une famille juive d’origine polonaise.

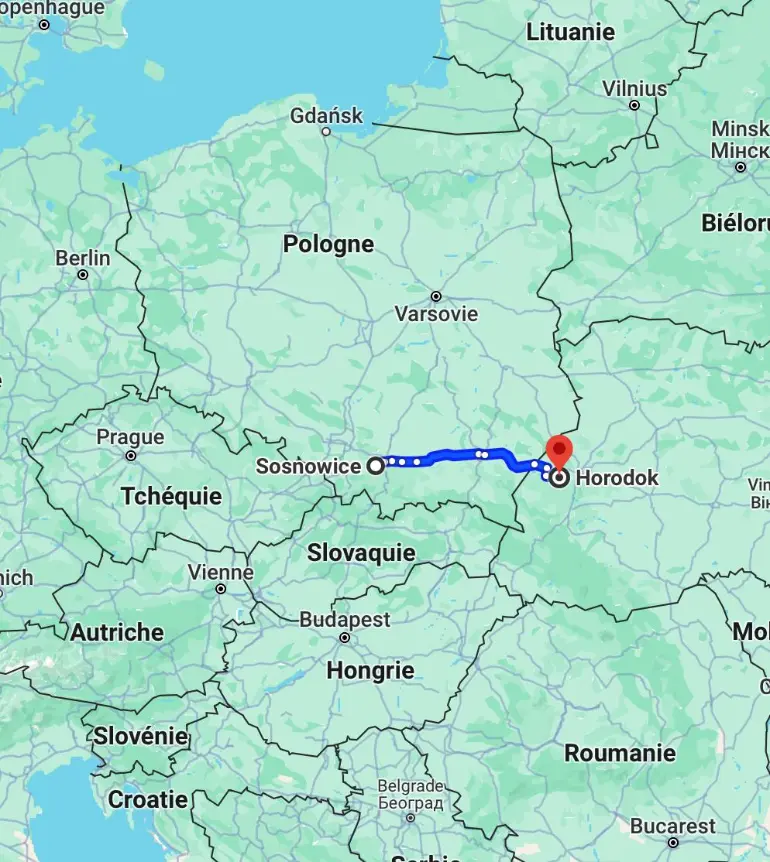

Son père, Saul Rosenbach (Parnes) était, en effet, originaire de la localité de Grodek Jagiellonski (oblast de Lviv) , un shtetl de Galicie dans lequel la présence juive remontait au XVeme siècle, où il avait vu le jour le 15 mars 1890. Il était le fils de Léo Hermann et Anna Rosenbach.

Nous avons pu trouver quelques photographies de la localité de Grodek Jagiellonski datant des années 1920-1930, qui donnent un aperçu du milieu de vie du père d’Hermann en Pologne

La place centrale de Grodek Jagiellonski en 1934

La mère d’Hermann, Blima Frajda Poch, était née le 27 octobre 1895 à Sosnowice dans la Voïvodie de petite Pologne. Nous savons que son père s’appelait Jacob et était né en Pologne en 1865 et que sa mère, Golda Huster, était née à Hanovre.

De leur union sont issus trois enfants : Anna (Anni), la sœur aînée de Hermann, née le 16 mars 1921, Julius (Jules), le 18 juin 1922 et Hermann, le dernier de la fratrie.

Tous sont nés à Hanovre, où le couple formé par Saul et Blina s’était installé à une date inconnue, vraisemblablement après la Première guerre mondiale, pour fuir l’antisémitisme très présent dans la Pologne de l’entre deux guerres. Cette destination n’est pas tout à fait une surprise puisque c’est là que se trouvaient les racines maternelles de Blima.

Carte de localisation de Grodek Jagiellonski (aujourd’hui Horodok) et de Sosnowice. Les deux localités d’où sont originaires les parents d’Hermann sont éloignées de plus de 300 kilomètres l’une de l’autre.

Après Hanovre, à partir du 10 mars 1928, on retrouve la famille, toujours en Allemagne, à Oldenburg, à une centaine de kilomètres au Nord-Ouest de Hanovre, où les Rosenbach résident au numéro 5 de la Katharinenstraße, avant de partir pour Berlin puis la France en août 1933 : un document provenant du « ministère des églises et écoles d’Oldenburg », daté de mai 1933, mentionne ainsi que Julius, le frère aîné de Hermann est « Nichtaricher » ce que l’on peut traduire littéralement comme « non aryen»1, signe que les persécutions à l’encontre des Juifs ont commencé.

C’est probablement lors de ce séjour allemand que le père d’Hermann, Saul, a germanisé son prénom en Siegmund.

Avant même la promulgation des lois de Nuremberg de 1935 qui instituent une véritable ségrégation des Juifs, l’année 1933 est marquée par le boycott des magasins juifs (or, on apprend par un document français de 1938 que le père d’Hermann était commerçant), par la loi sur la restauration de la fonction publique (en allemand : Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, GWB) du 7 avril 1933 qui permet aux dirigeants nazis de destituer les fonctionnaires juifs ou considérés comme politiquement hostiles, et par des autodafés de livres interdits dont les auteurs étaient juifs.

Membres de la SA apposant sur la vitrine d'un commerce juif des pancartes proclamant : « Deutsche ! Wehrt euch ! Kauft nicht bei Juden ! », « Allemands ! Défendez-vous ! N'achetez pas chez les Juifs ! »

Le 10 mai 1933 au soir, à Berlin, des étudiants nazis escortent, en brandissant des flambeaux, deux camions de livres de la porte de Brandebourg jusqu'à la place de l'Opéra, ou Franz-Josef Platz, face à l'université de Berlin.

Là, en dépit d'une pluie battante, ils déchargent le contenu des camions et organisent un « autodafé » rituel des écrits juifs nuisibles ». 20.000 livres sont brûlés. Parmi les auteurs voués au feu figurent Heinrich Heine, Karl Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein, Franz Kafka, Stefan Zweig, Felix Mendelssohn-Bartholdy. Présent sur place, Joseph Goebbels, ministre de la Propagande du Reich, dénonce dans un discours radiodiffusé le « mauvais esprit du passé » et appelle les étudiants à lutter pour que «l'esprit allemand triomphe définitivement dans une Allemagne à jamais réveillée».

Des

manifestations similaires, soigneusement planifiées, ont lieu au

même moment dans d'autres villes allemandes. Les œuvres des

artistes «

dégénérés »,

tels Van Gogh, Picasso, Matisse, Cézanne et Chagall, sont par

ailleurs bannies des musées.

https://www.herodote.net/10_mai_1933-evenement-19330510.php

La vie juive en Allemagne se transforme en une succession d’épreuves et d’humiliations et on estime que la première conséquence de l’arrivée des nazis au pouvoir a été une importante vague d’émigration : sur les quelque 523 000 Juifs présents en Allemagne en janvier 1933 (soit à peine 1% de la population totale du pays), entre 37 et 38 000 quittent le pays.

La France est largement plébiscitée par ces réfugiés : c’est un pays proche, dans un premier temps elle pratique une politique d’accueil très libérale d’autant qu’elle a besoin de sang neuf après la « boucherie » qu’à été la Première Guerre mondiale, accentuant les effets de l’atonie démographique du pays. En outre, la France a une longue tradition d’asile : elle devient donc l’un des principaux lieux de refuge et accueille dans les années 1930 environ 50 000 réfugiés allemands et autrichiens.

La famille Rosenbach entre sur le territoire français par Forbach et, dans un premier temps, s’installe à Paris.

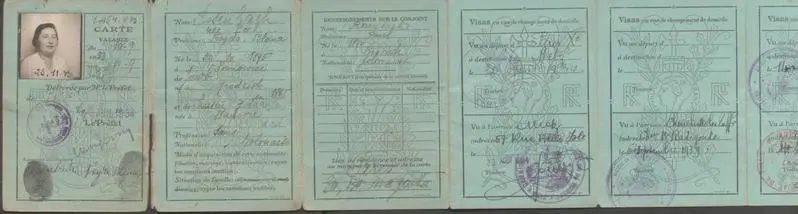

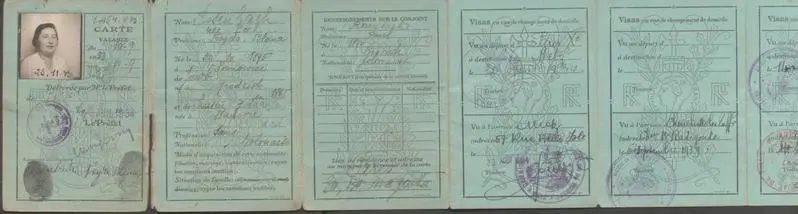

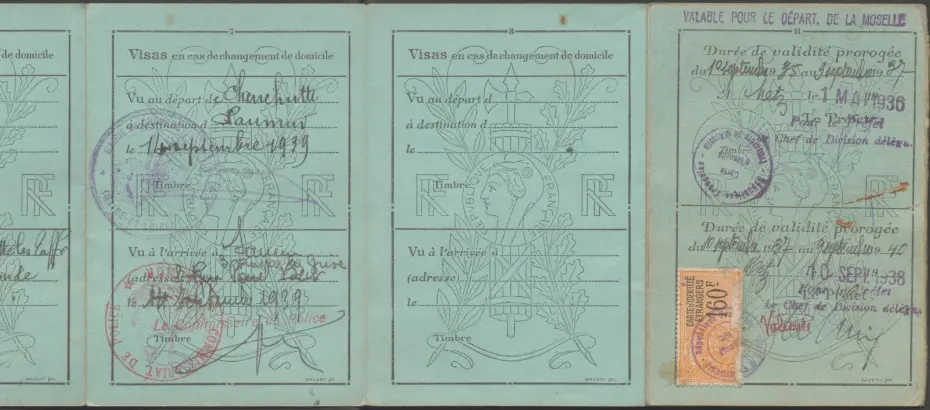

Conservée aux archives départementales du Maine et Loire sous la cote 120W63, la carte d’identité de Blima Frajda Rosenbach, la mère d’Hermann, établie le 10 septembre 1933 nous permet de suivre le parcours de la famille, qui réside pendant presque un an au numéro trente du boulevard de Magenta dans le Xème arrondissement de la capitale entre septembre 1933 et le 20 août 1934, avant de partir pour Metz.

La famille d’Hermann se trouve donc à Metz à compter du 23 août 1934.

La carte d’identité de Blima porte comme adresse le numéro 57 de la rue Belle Isle, tandis que le formulaire d’inscription d’Hermann au Lycée de Metz (futur lycée Fabert) nous apprend que leur résidence se situe aux numéros 95-97 rue du Pontiffroy, où l’on trouvait dans les années 1930 un commerce de vin au détail, et que le père du jeune garçon exerce la profession de commerçant.

Metz en 1930, Entrée

de la rue du Pont St Georges et rue du Pontiffroy

Metz en 1930, Entrée

de la rue du Pont St Georges et rue du Pontiffroy

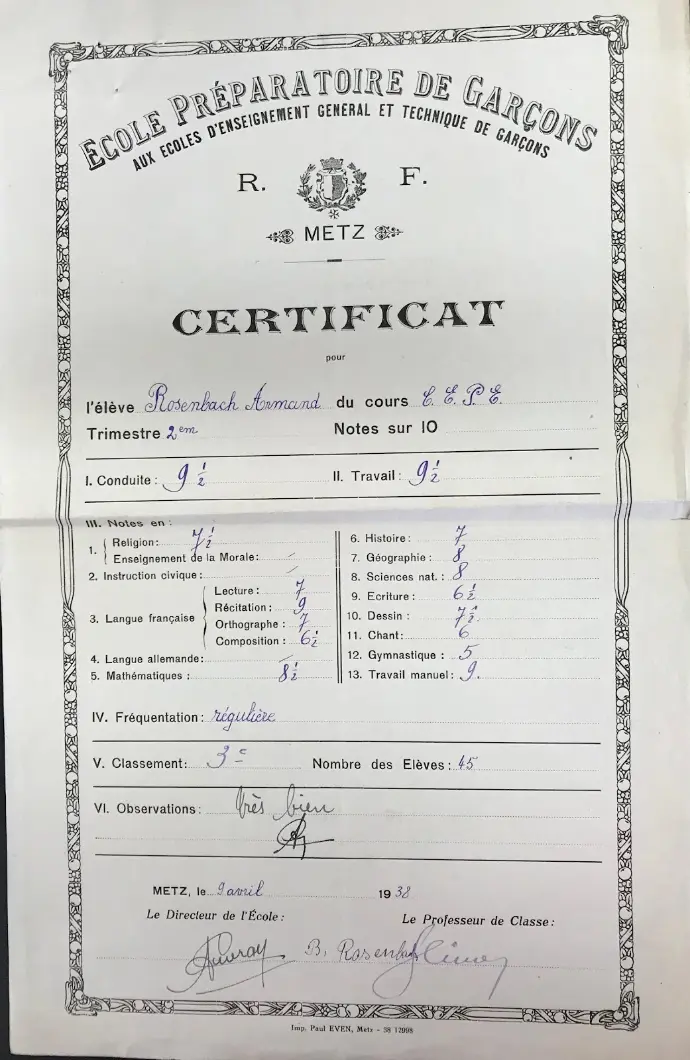

Hermann, dont le prénom a été francisé en « Armand », est d’abord scolarisé à l’école préparatoire de garçons de la rue Chambière, où il obtient le certificat d’études primaires (CEP ou CEPE) en avril 1938, avec des résultats brillants.

Il est particulièrement doué en travail manuel, en mathématiques, en géographie et en sciences naturelles. En revanche, il rencontre davantage de difficultés en chant et en gymnastique. Investi, sa fréquentation est qualifiée de “régulière” si bien qu’il est classé troisième sur quarante-cinq élèves. Enfin, la remarque générale de son certificat est “très bien”.

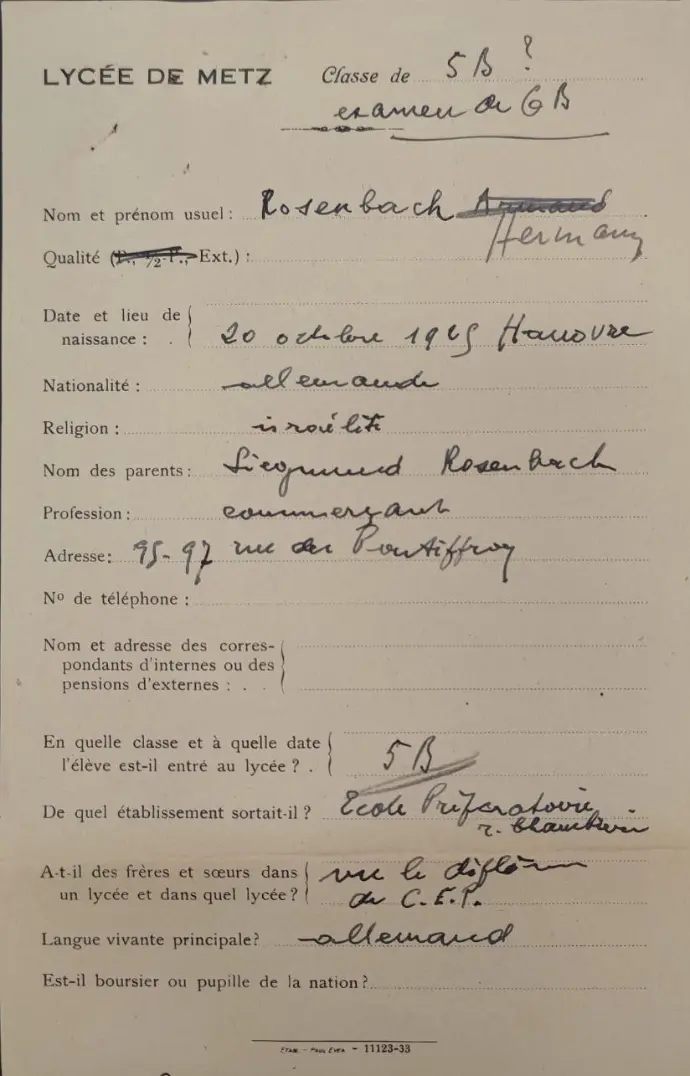

Hermann intègre ensuite le lycée Fabert de Metz à la rentrée 1938 et les archives départementales de la Moselle conservent son formulaire d’inscription.

On y découvre que, contrairement aux documents postérieurs que nous avons pu retrouver, Hermann est considéré comme étant de nationalité allemande. Ce qui est très vraisemblablement une erreur fondée sur la considération de son lieu de naissance (Hanovre).

En effet, contrairement à ce qu’il se passe en France, le droit de la nationalité en Allemagne est fondé, sous la République de Weimar, sur le droit du sang et non sur celui du sol : en d’autres termes pour être de nationalité allemande il faut avoir des parents allemands, tandis qu’en France, la naissance sur le territoire national vaut naturalisation par déclaration. En outre, dans le contexte spécifique des années précédant immédiatement la seconde Guerre mondiale et d’exercice du pouvoir par les nazis en Allemagne depuis la nomination d’Adolf Hitler comme chancelier le 30 janvier 1933, on peut s’étonner de cette attribution de nationalité allemande à un enfant juif (et à une famille juive), puisque les lois nazies avaient fait des juifs allemands ayant quitté le territoire du Reich des apatrides.

On remarque par ailleurs que le prénom français « Armand » qui figurait sur son certificat d’études a été rayé et remplacé par son prénom de naissance, « Hermann ».

On y apprend aussi que l'administration scolaire a hésité sur le niveau de classe où inscrire Hermann : en haut de la fiche on peut lire : « 5eB examen ou 6eB ? » Et de fait, même si l’entrée au petit lycée se fait habituellement en classe de 6ème, même si toute entrée en 5ème est soumise à un examen que les élèves subissent en fin de classe précédente, le jeune garcon, titulaire du CEPE avec les brillants résultats soulignés précédemment, est autorisé par l’administration à intégrer directement la classe de 5eme B, « vu le diplôme du CEP ».

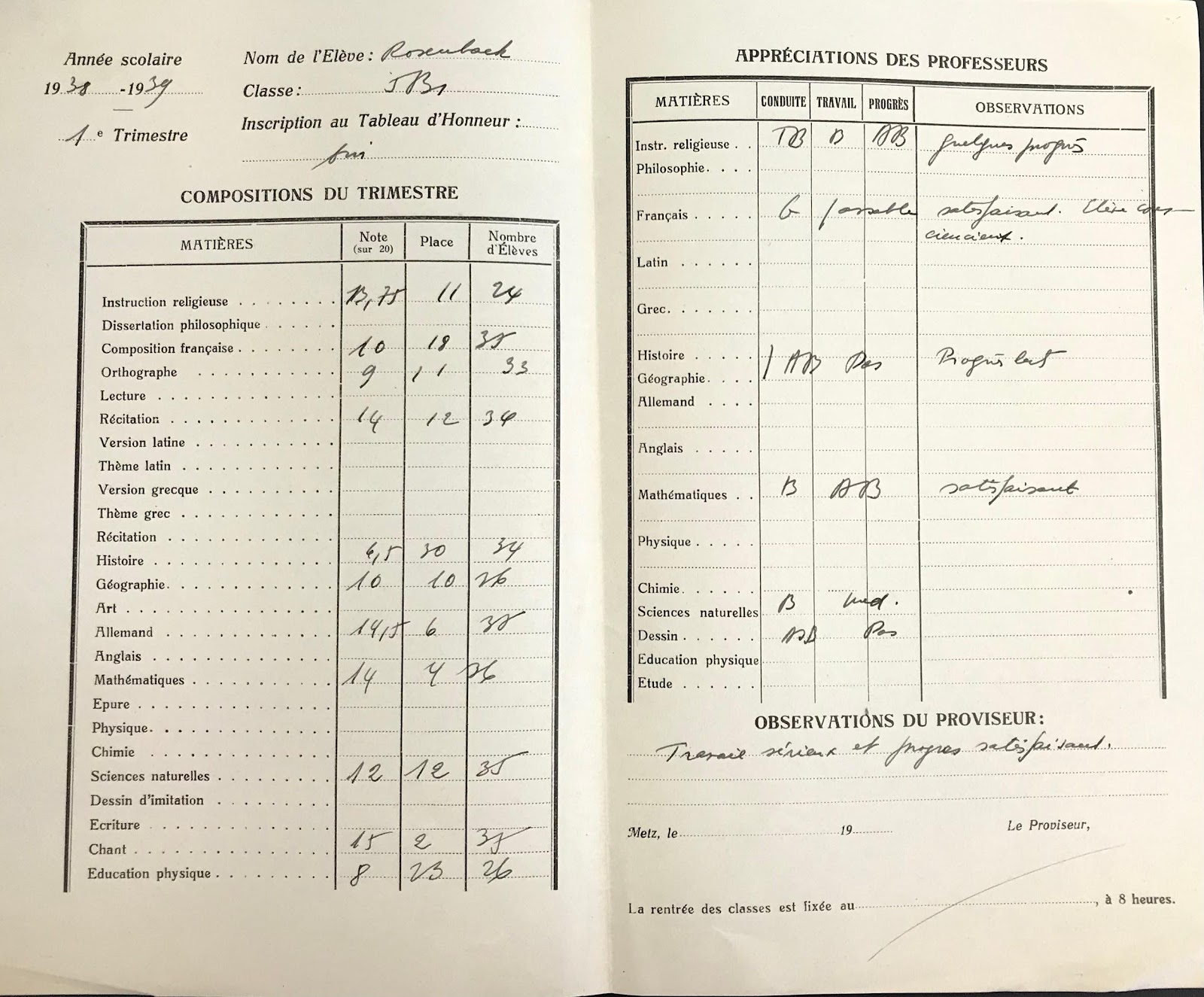

Les archives départementales de la Moselle ont conservé les bulletins scolaires des deux premiers trimestres de l’année 1938-1939 pour l’élève Rosenbach.

Hermann est en classe de 5eme B1 et il est inscrit au tableau d’honneur au premier trimestre, signe de son implication et de son sérieux. Ses professeurs notent des progrès et soulignent que, malgré des résultats parfois « passables », c’est un élève consciencieux, dont le Proviseur salue par ailleurs le « travail sérieux » et les « progrès satisfaisant ».

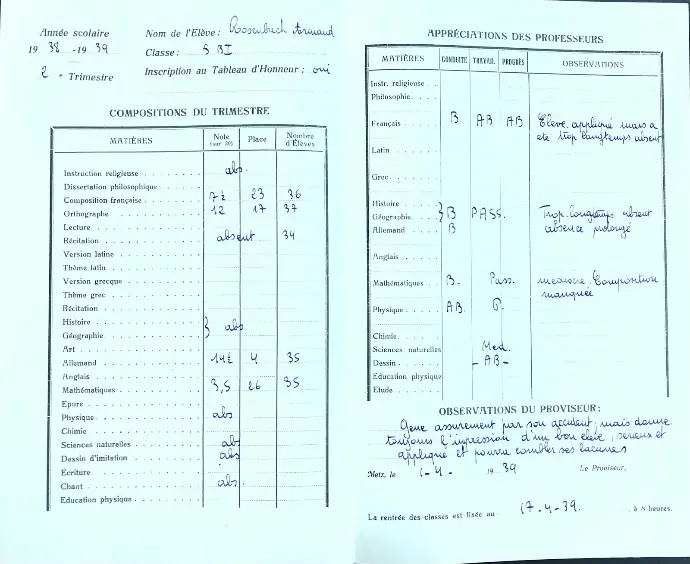

Le bulletin du deuxième trimestre, sur lequel le prénom du jeune garçon a été de nouveau francisé, daté du 1er avril 1939, est moins brillant, mais le sérieux de l’élève n’est pas en cause : il est toujours inscrit au tableau d’honneur. Sa scolarité a été perturbée par un « accident » mentionné par le Proviseur dans sa remarque générale, sans qu’on en sache plus à ce sujet, si ce n’est qu’il a occasionné une longue absence soulignée par les professeurs de français et d’histoire géographie. Malgré une baisse importante des résultats imputable à une longue absence, il « donne toujours l’impression d’un bon élève, sérieux et appliqué qui pourra combler ses lacunes ».

À la fin de l’année scolaire 1938-1939, à l’occasion de la distribution solennelle des prix du jeudi 13 juillet, il obtient dans la classe de 5eme division B/1 un second accessit en allemand.

- La guerre, l’exode, l’installation en Anjou

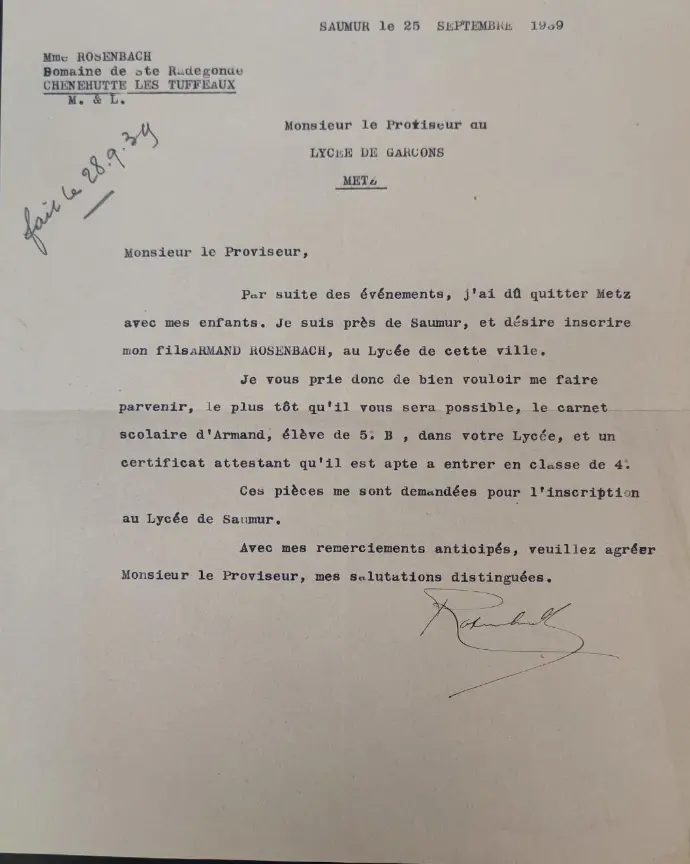

À l’été 1939, comme d’autres familles juives de Metz, à l’approche de la guerre, les Rozenbach quittent Metz et la Moselle et on les retrouve dans la région de Saumur.

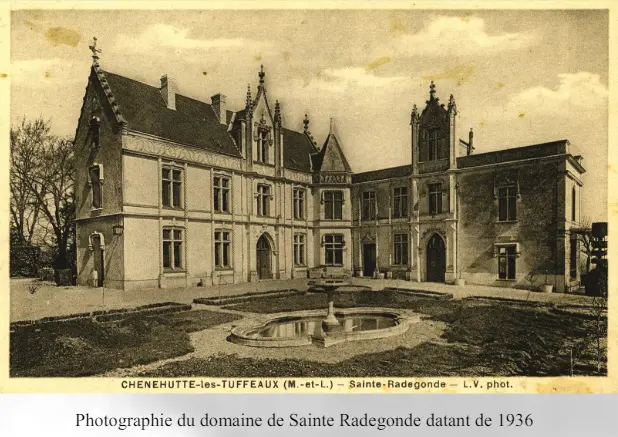

La carte d’identité de Blima Rosenbach atteste de leur arrivée au manoir de Sainte Radegonde à Chênehutte-les-Tuffeaux le 6 septembre 1939.

Le 25 septembre 1939, à la veille de la rentrée scolaire, la mère d’Hermann adresse un courrier au proviseur du lycée Fabert, afin d’obtenir tous les documents nécessaires à l’inscription d’Hermann au lycée de Saumur.

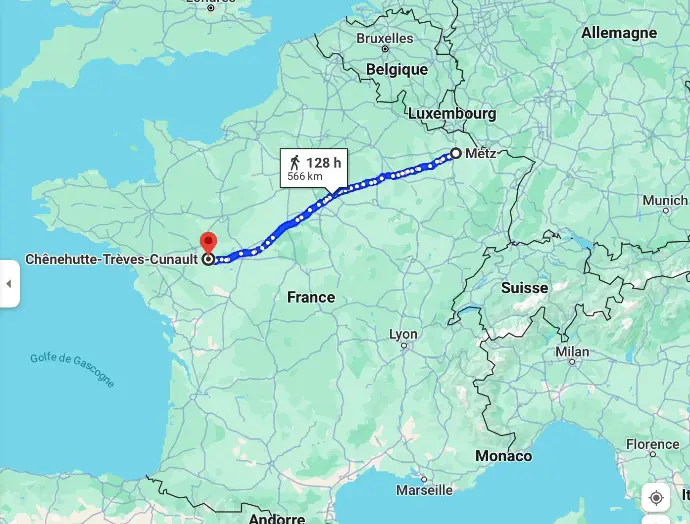

Au terme d’un périple de près de 600 kilomètres, c’est donc dans le département du Maine et Loire que la famille Rosenbach a trouvé refuge.

Représentation de la distance entre Metz et Chenehutte les Tuffeaux (Google maps)

http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/voyages/f-m-s/2014-15/expo-saumur.pdf

Leur arrivée à cet endroit ne tient certainement pas au hasard. En effet, en 1933, un israélite d'origine allemande, Moritz Meier, avait acheté, avec l'aide financière du docteur Joseph Weil et Mme Selma Rothschild, le château de Sainte-Radegonde, trois fermes et 110 hectares de terres à l'abandon. Joseph Weil y vit avec son épouse Irène née Abraham et leurs deux enfants et il y accueille des proches du côté de sa femme. (Source :http://www.ajpn.org/sauvetage-Manoir-de-Sainte-Radegonde-728.html)

Dans ce domaine, se trouvent également un centre de formation ainsi qu’une ferme-école associée à leur domaine, qui permettait aux jeunes Juifs français ou étrangers n’étant pas en âge de travailler, d’apprendre à cultiver les champs et élever les animaux. Les adultes effectuaient tous types de travaux agricoles et participaient à la vie du manoir de sainte Radegonde. Les enfants étaient intégrés dans les rangs de l’école communale parmi les autres enfants du village. Enfin les adultes effectuaient tous types de travaux agricoles et participaient à la vie du manoir de sainte Radegonde. Le refuge des Chênehutte a donc permis à des familles juives de bénéficier de conditions de vie sensiblement “normales » au moins pendant quelques temps.

Néanmoins, comme en atteste la carte d’identité de la mère d’Hermann, les Rosenbach ne restent que peu de temps à Sainte Radegonde, vraisemblablement juste les quelques jours nécessaires pour trouver un logement et ils quittent le domaine des le 14 septembre 1939 pour s’installer à Saumur, au numéro 3 de la rue de la Grise.

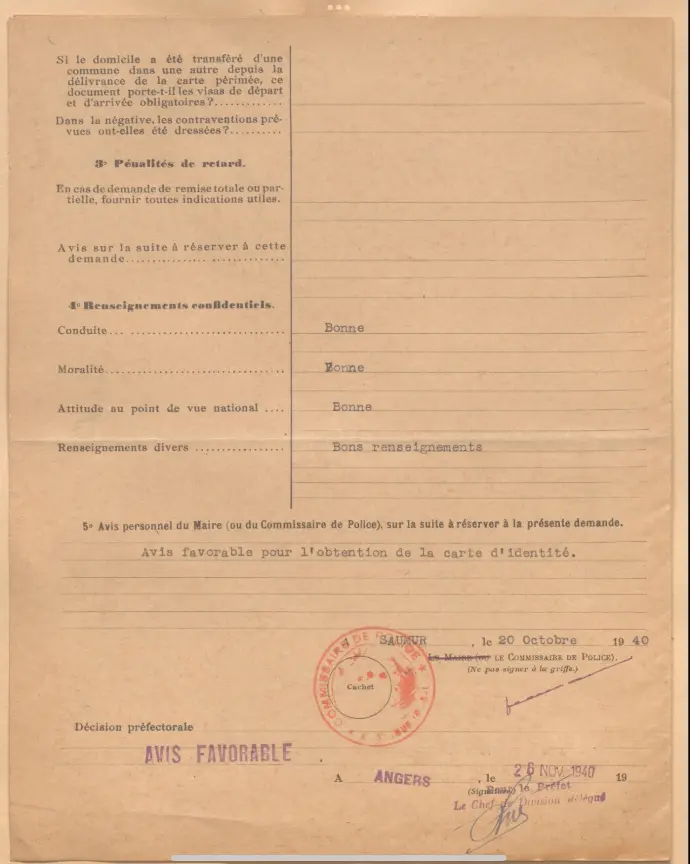

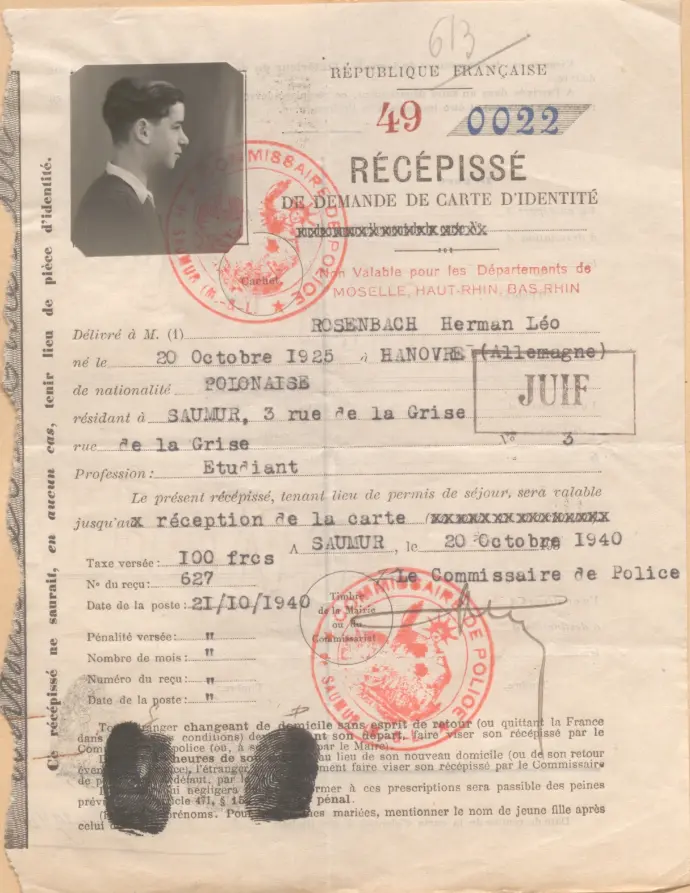

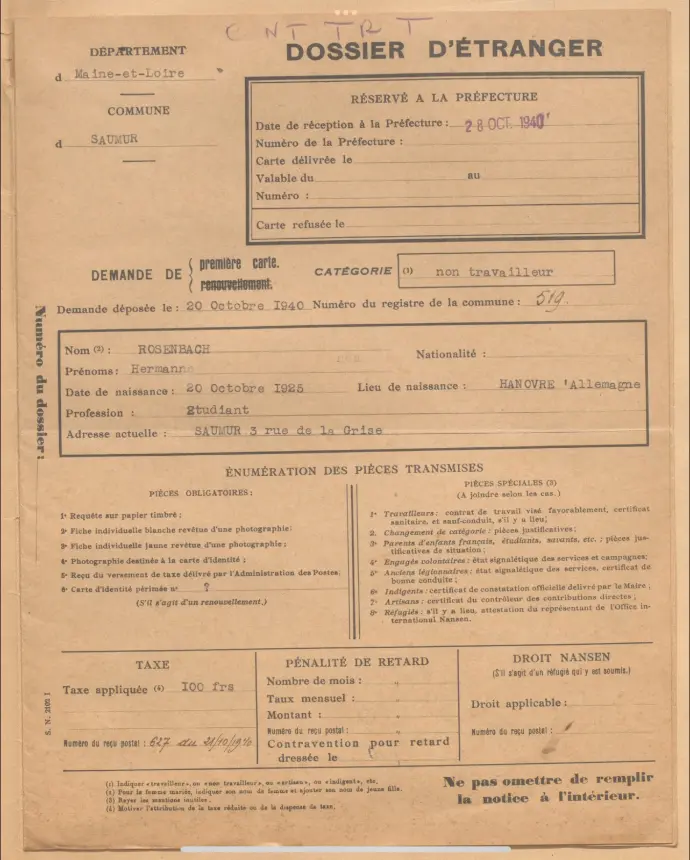

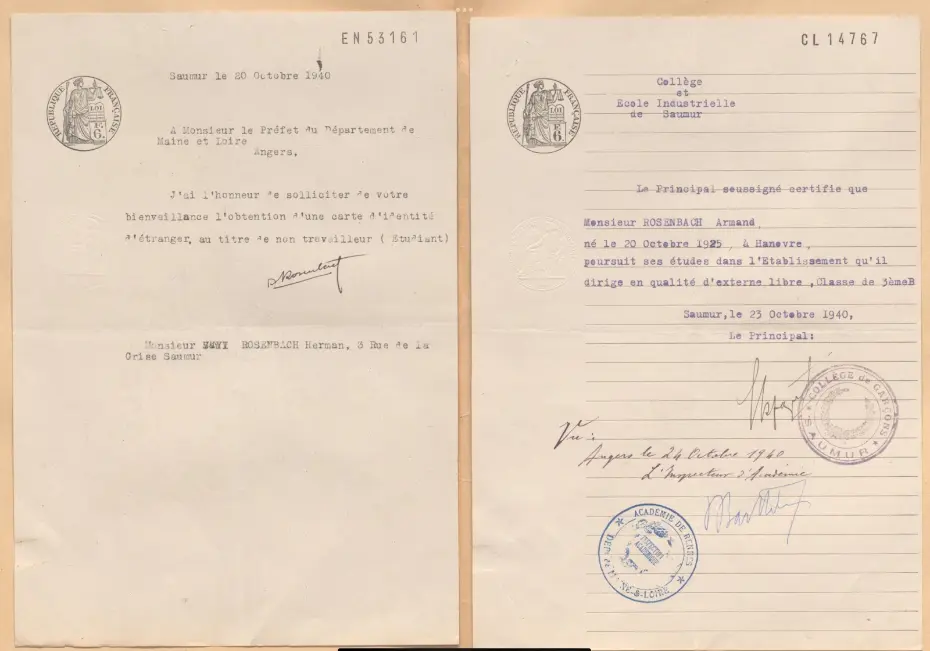

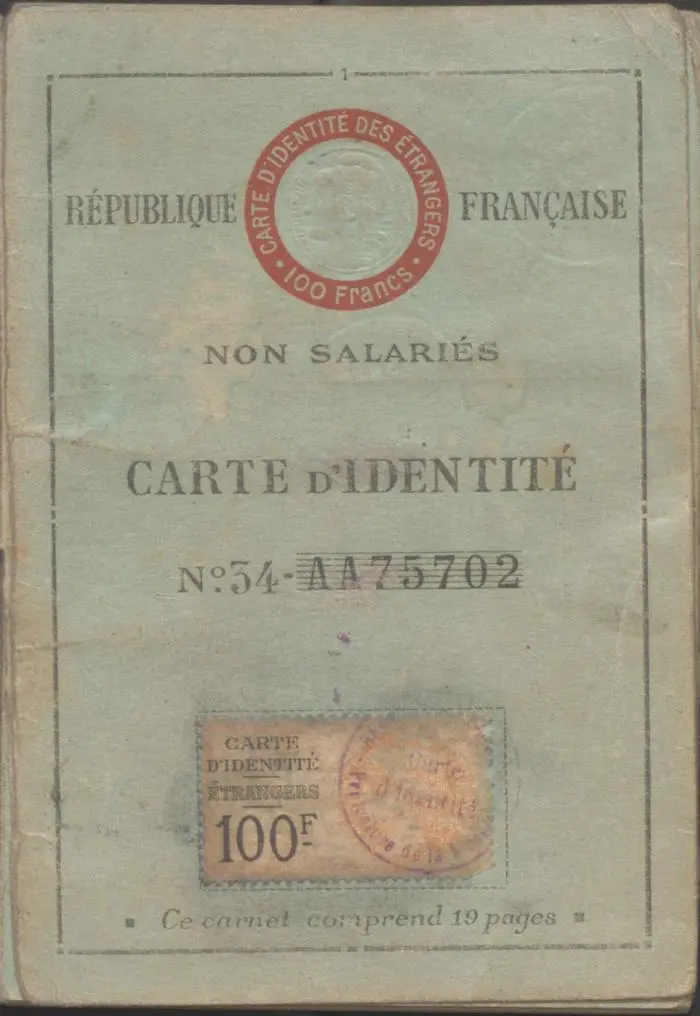

Hermann, qui a alors 15 ans, dépose une demande de carte d’identité : en effet, par la loi du 27 octobre 1940, le Gouvernement de Vichy rend ce document obligatoire pour tous les Français de plus de 16 ans.

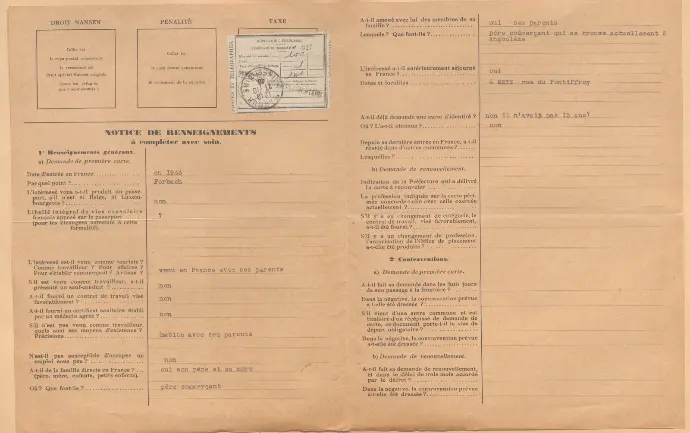

Les archives départementales du Maine et Loire conservent, sous la cote 120w63, une copie du dossier qu’il dépose alors à Saumur.

Il joint à sa demande un certificat de scolarité : il est inscrit en octobre 1940 au lycée de Saumur en classe de 3ème B (on peut supposer que, à la suite de l’envoi des documents demandés par sa mère au proviseur du lycée de Metz en septembre 1939, il a également effectué sa classe de 4eme dans l’établissement l’année précédente).

Cette carte d’identité lui est remise à la toute fin de l’année : le 5 décembre 1940.

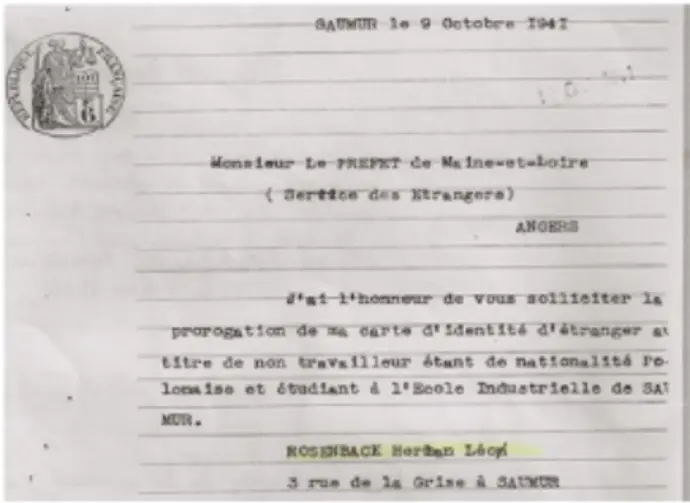

Le 9 octobre 1941, Hermann adresse au préfet de Maine et Loire un courrier dactylographié par lequel il sollicite la « prorogation de sa carte d’identité d’étranger au titre de non travailleur », de nationalité polonaise.

La « carte d’identité d’étranger » a été instaurée en France par un décret du 2 avril 1917.

C’est un document d’identité spécifique, réservé à un segment de la population qui se trouve définie par ce balais comme étrangère. Son instauration témoigne d'une volonté de régulation nationale et internationale du marché du travail. Elle permet également d’assurer un statut juridique précis aux immigrants, à la fois comme ressortissants étrangers et travailleurs (ou non travailleurs), et de soumettre cette population à un impôt spécial, puisque l’obtention de la carte correspond au paiement d’une taxe. Pour chaque demande de carte, tous les étrangers sont soumis à une déclaration obligatoire, donnant lieu à une évaluation individuelle, sous l’égide d’une service central de la carte d’identité des étrangers, installé auprès de Elsa direction de la Sûreté du ministère de l’intérieur. Les cartes pour « non travailleurs », comme celle dont Hermann Rosenbach demande la prorogation, étaient de couleur verte.

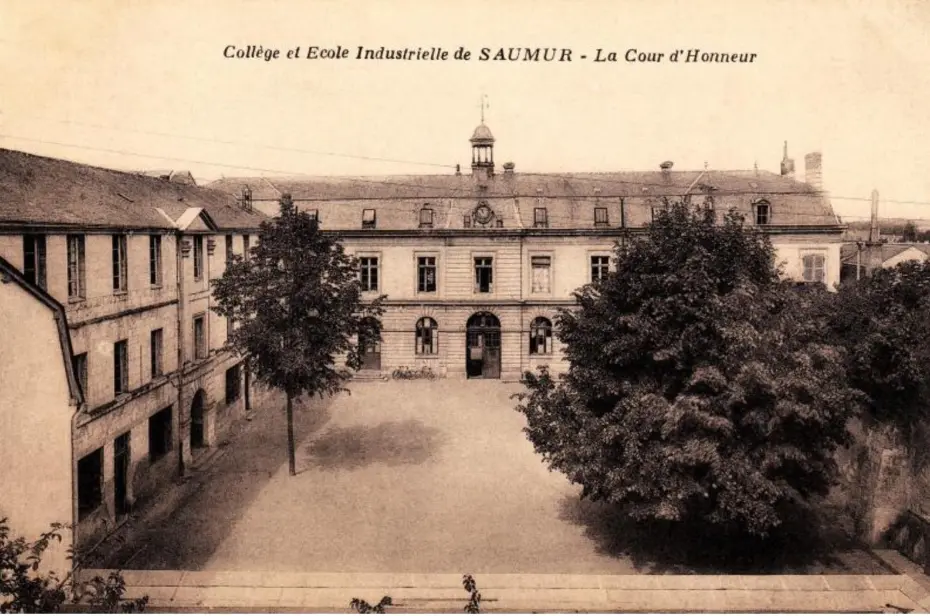

On apprend également par le biais de la demande de prorogation de sa carte d’identité, qu’Hermann est alors scolarisé à l’école industrielle de Saumur, où il est inscrit en classe de Seconde B, section non industrielle, avec allemand en première langue et anglais, pour l’année 1941-1942.

https://www.anciensdulyceedesaumur.fr/Historique.htm#Collège%20et%20École%20Industrielle%20en%201906

Cette école, fondée en 1884, donnait à ses élèves une formation de grande qualité visant à en faire de futurs ingénieurs, délivrant un certificat de capacité et diplôme de sous ingénieur mécanicien, qui leur permettait d’être admis sans concours à l’institut d’électrotechnique de Grenoble où, étant donné leur bagage technique, ils étaient dispensés des cours d’atelier et de dessin.

Un document conservé aux AD du Maine et Loire sous la cote 120W63 nous révèle que sa sœur Anna, quant à elle, a voulu travailler comme interprète à la mairie de Saumur mais a été refusée en tant que juive. Elle avait une formation de vendeuse, aidant vraisemblablement son père Saul commerçant à Metz, mais les lois anti-juives du régime de Vichy et de l’occupant interdisant aux Juifs toute profession qui aurait pu les mettre en relation avec du public (article 4 du second statut des Juifs de juin 1941), elle a finalement trouvé un emploi de couturière payé 120 F par semaine, mais en a été congédiée en 1941, alors même que cette activité n’était pas interdite par la législation. Ainsi lorsqu’elle renouvelle sa carte d’identité d’étrangère en juin 1941, elle est dispensée du paiement du timbre comme indigente.

À cette époque d’ailleurs, la plupart des Juifs résidant à Saumur semblent réduits à la misère.

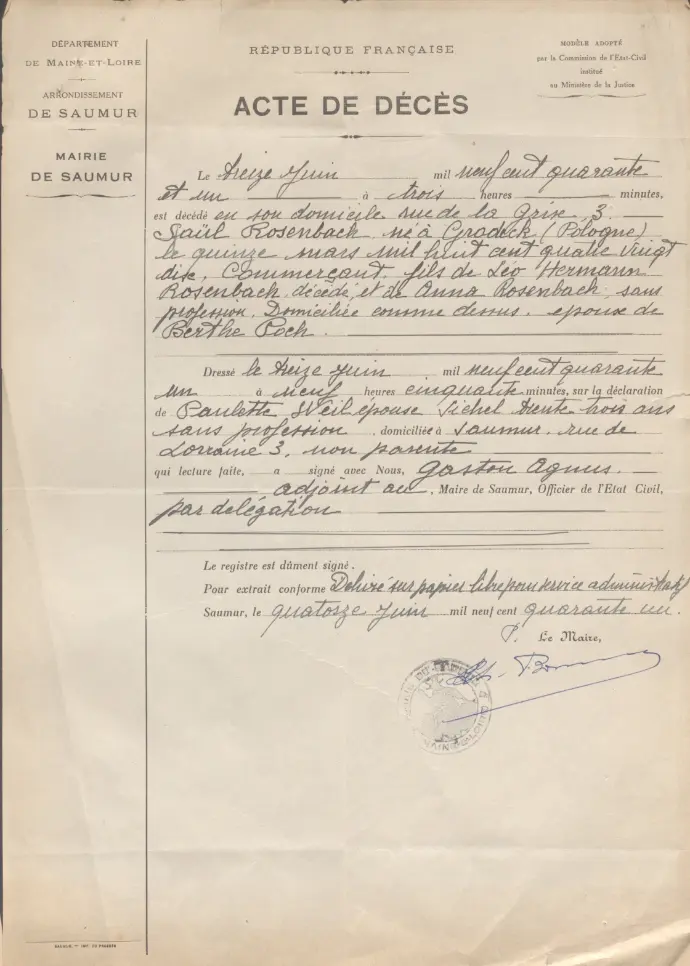

Le mois de Juin 1941, qui voit Anna congédiée de son emploi, est aussi celui du décès du père d’Hermann.

Saul Rosenbach a connu un parcours un peu différent de celui de sa femme et de ses enfants.

Des documents du commissariat de police de Saumur, ainsi que son acte de décès conservé aux AD du Maine et Loire, nous permettent de le reconstituer sommairement : il a fait l’objet d’un premier arrêté d’expulsion dressé par le commissariat de police de Briey le 6 juin 1939, suite à une condamnation ( pour un délit que nous n’avons pu déterminer) ; de ce fait sa carte d’identité d’étranger lui a été retirée.

Il est donc sans papier, en situation irrégulière quand commence la Seconde Guerre mondiale et il demeure à Metz quand Blima et les enfants partent pour la région de Saumur : un déplacement aurait été un risque d’être contrôlé et effectivement expulsé du territoire national.

Espérant régulariser sa situation administrative et se mettre à l’abri d’une expulsion, il demande un engagement volontaire dans l’armée et rejoint sa famille à Saumur. Cependant à la suite d’un contrôle d'identité le 31 mai 1940, il est expulsé du Maine et Loire le 4 juin 1940 et part pour Angoulême (c’est la qu’il se trouve lorsqu’Hermann dépose sa demande de carte d’identité en octobre 1940 ; peut être va-t-il rejoindre d’autres familles juives messines qui y sont réfugiées, comme celle de la petite Mathilde Fajngrytz ?).

Malade, il revient à Saumur où il est de nouveau contrôlé en mai 1941. Convoqué par deux fois au commissariat, il n'est pas en capacité de s’y rendre et sa fille Anna remet un certificat médical. Son état de santé amène les autorités préfectorales à surseoir à son expulsion. Il décède des suites d’une tuberculose à son domicile à Saumur le 13 juin 1941 à 3 heures du matin.

- La rafle des 15-16 juillet 1942, arrestation et déportation

C’est à Saumur, dans une maison située au numéro 3 de la rue de la Grise que Blima, Anna et Hermann sont arrêtés par les Allemands dans la nuit du 15 au 16 juillet 1942.

La rafle des 15 et 16 juillet en Anjou s’inscrit dans le cadre de l’opération « vent printanier » qui se manifeste à Paris par la rafle du Vel’D’Hiv.

Rue de la grise à Saumur dans son état actuel.

Ces grandes rafles de l’été 1942, en Anjou comme dans le reste de la France, sont les premières manifestations de la décision prises par les nazis de déporter les Juifs d’Europe de l’Ouest et de régler la « question juive en Europe » par application de la « solution finale ».

Le 4 mars 1942, en effet, avaient eu lieu les premiers échanges entre les spécialistes de la « question juive » au sein de la SS (Dannecker pour la France, Eichmann à Berlin, puis Heydrich), qui avaient débouché sur un vague projet de 6000 déportés juifs pour l’année 1942, des déportations « de plus grande envergure » étant prévues pour l’année 1943. Ces déportés, presque tous masculins (il était prévu 5% de femmes au maximum) seraient de nationalité allemande, française, polonaise, luxembourgeoise, ou bien apatrides et proviendraient de la région parisienne.

Le 6 mai 1942, apparaît l’éventualité de la déportation des internés juifs de zone libre, proposition faite par le nouveau secrétaire général de la police de Vichy, René Bousquet. Les rencontres entre Bousquet et Heydrich se poursuivent en une succession de négociations « donnant-donnant » : en échange de la livraison de juifs étrangers, la police française devrait retrouver quelques privilèges. C’est ainsi que Bousquet sacrifie en 1942 plus de 10 000 Juifs étrangers de zone non occupée et 30 000 Juifs de zone occupée. Le 11 juin 1942, Eichmann réunit à Berlin les responsables des affaires juives de la Gestapo pour leur communiquer la décision d’Himmler de déporter les Juifs d’Europe de l’Ouest, concernant les « adultes » de 16 à 40 ans, aptes au travail, ce qui, selon les SS devrait représenter environ 100 000 personnes en France ; chiffre sans doute jugé inatteignable par Knochen, chef de la Sicherheitspolizei en France, et qui est ainsi ramené à 40 000 déportés par Dannecker pour l’année 1942, dont « quelques milliers » à prélever en zone libre.

Le 2 juillet, René Bousquet rencontre Karl Oberg ( chef de la SS et de la police en France occupée) et se déclare « prête à faire arrêter sur l’ensemble du territoire français le nombre de juifs ressortissants étrangers que réclament les Allemands ». En échange, il obtient que les Juifs français ne soient pas compris dans cette opération. Laval, chef du gouvernement du Maréchal Pétain, propose aux Allemands qu’en zone libre les enfants de moins de 16 ans soient également raflés et le chiffre de 10000 Juifs envisagé au départ est abandonné : tous les Juifs apatrides ou originaires d’un pays occupé par le IIIème Reich sont désormais concernés.

C’est donc en application de cet accord Oberg/Bousquet qu’a lieu la rafle de Saumur dont sont victimes Hermann et sa famille.

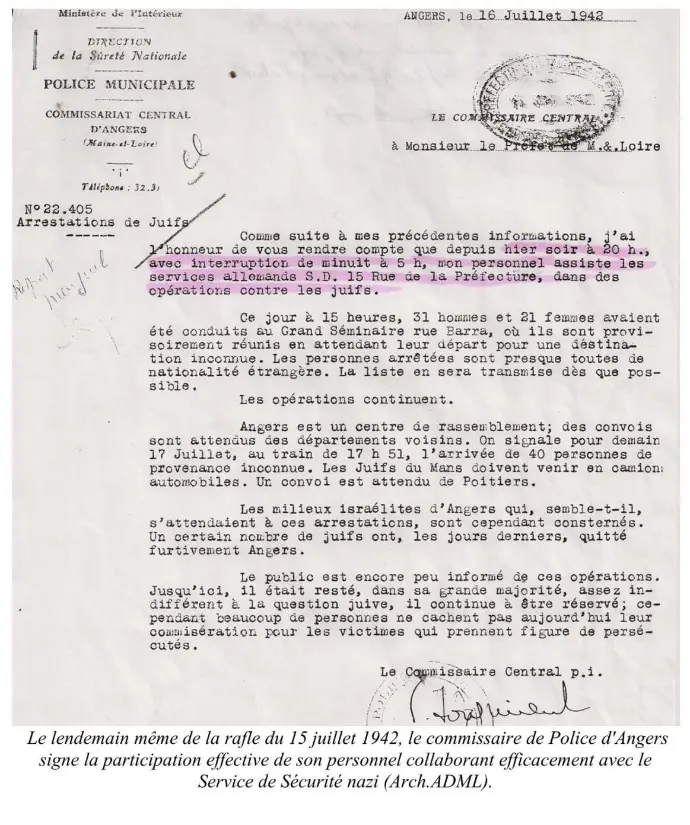

Les rapports du commissariat de Saumur (ADML 97W39) rendent compte de toutes les arrestations.

Au cours de la nuit, la Feldgendarmerie arrête à Saumur 12 Juifs (5 étrangers, dont les trois membres de la famille Rosenbach et 7 autres qui avaient la nationalité française en 1940). Les arrestations en pleine nuit ont été facilitées par le fait que, depuis la sixième ordonnance allemande du 7 février 1942, les Juifs étaient assignés à leur domicile de 20h à 6h du matin et n’avaient pas le droit de changer de résidence, sous menace d’internement dans un camp de concentration, ce qui garantissait de les trouver chez eux au moment de la rafle.

La rafle est organisée par le Kommandeur SS Haupsturmfuhrer Ernst, qui dirige l’antenne du SIPO-SD d’Angers et son adjoint Schultz Haike, à la tête de la section IVB4 du RSHA (office central de sécurité du Reich, plus communément connu sous le nom de Gestapo), plus particulièrement chargée de la question juive. Ils ont tous deux manifesté un tel zèle qu’ils ont réussi à faire partir d'Angers le convoi n°8, le seul des six convois de province planifiés quelques semaines auparavant, en y adjoignant des Juifs français qui auraient dû être épargnés.

Cette « réussite » s’explique aussi par l’action et la motivation des auxiliaires français : la préfecture et ses services sont très actifs, sous l’impulsion du préfet départemental puis régional Roussillon. Au moment des rafles du 15 au 17 juillet, puis au départ du convoi °8 le 20 juillet 1042, ce sont 16 à 29 policiers français qui prêtent leur concours aux arrestations et au convoiement des juifs. Le préfet Roussillon non seulement est au courant et partage les calculs de Laval et de Bousquet qui pensent que pour obtenir des Allemands qu’ils accordent une autonomie de décision à la France en matière de police il convient de leur donner des gages, en particulier sur la question juive, mais de plus il fait preuve d’une franche xénophobie, d’ailleurs largement partagée dans la population de l’époque.

C’est à ses services qu’est adressé, le 16 juillet 1942, un premier compte rendu de la rafle qui fait état explicitement de l’aide apportée par la police française aux services allemands « dans les opérations contre les Juifs ».

Les Juifs arrêtés à Saumur sont d'abord conduits à l’école de cavalerie, où ils retrouvent les personnes arrêtées dans tout l’arrondissement de Saumur. Le groupe de 54 personnes est ensuite conduit en camion vers le grand séminaire, rue Bara, à Angers.1

Hermann, sa sœur Anna et leur mère, Blima, retrouvent donc là d’autres anciens élèves du lycée Fabert, précédemment internés au camp de la Lande : sont aussi au grand séminaire les enfants Moszkowicz, dont Max, et André Lévy. Se connaissaient-ils avant la guerre ? C’est possible, ils étaient tous à peu près du même âge. Max était, certes, un peu plus âgé puisque né en 1922, mais il était comme Hermann issu d’une famille d’origine polonaise, il est donc probable qu’ils se soient vus à Metz à la synagogue polonaise ; André Lévy était né en 1926, il avait donc un an de moins que Hermann, ils auraient donc pu se croiser au lycée.

Hermann, sa mère et sa sœur, sont comme Max et ses sœurs, comme Henri et sa mère et sa tante, déportés depuis Angers par le convoi n°8 qui part vers Birkenau le 20 juillet 1942. (sur ce convoi voir les biographies de Max Moszkowicz et André Lévy).

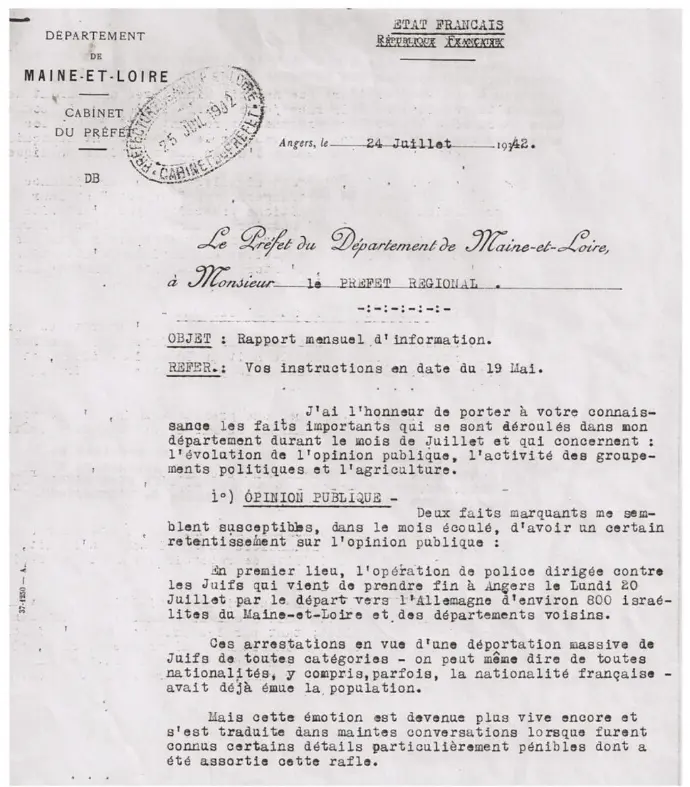

Le préfet de département adresse au préfet Roussillon, devenu préfet régional, le 24 juillet 1942 un courrier concernant la fin de l’opération de police, faisant état du « départ vers l’Allemagne d’environ 800 israélites » et de l’émotion que la rafle a pu susciter dans l’opinion publique angevine.

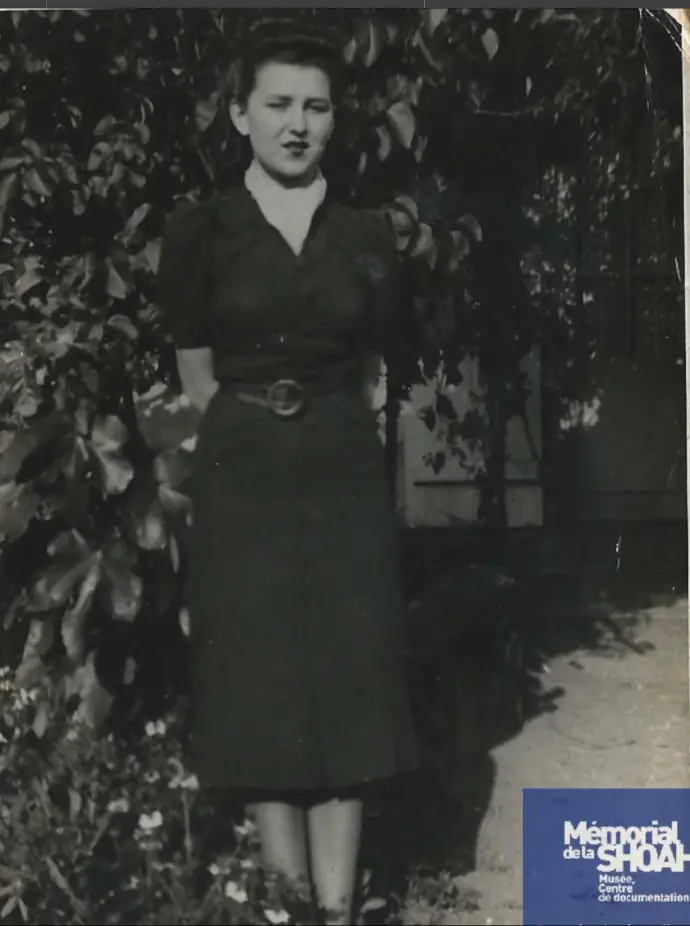

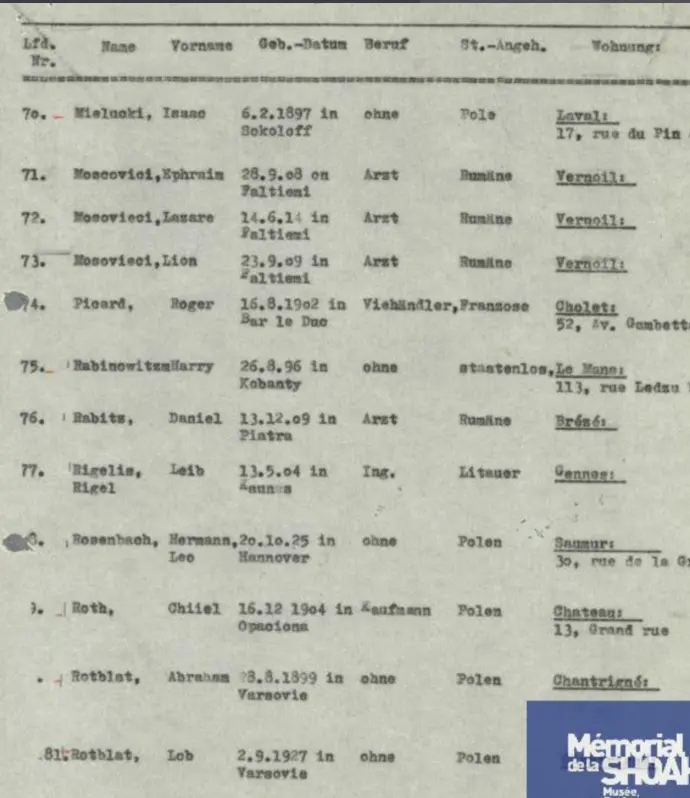

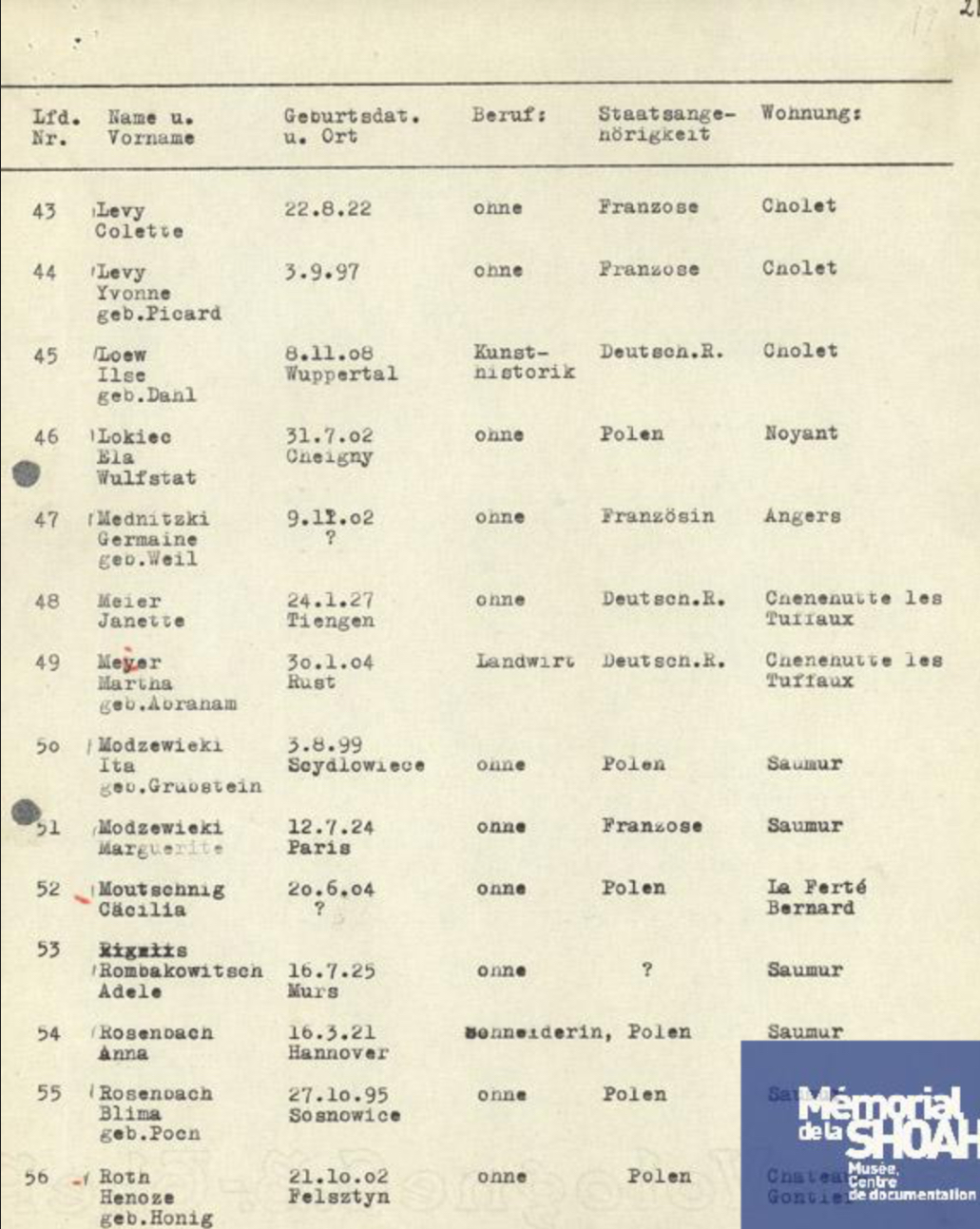

Listes partielles du convoi de déportation n°8, mentionnant Hermann, Anna et Blima Rosenbach (Mémorial de la Shoah- Paris)

À l’arrivée du convoi 8 il n’y a pas eu de sélection : à quelques exceptions près, tous les déportés sont entrés dans le camp de travail forcé d’Auschwitz. Selon le Mémorial book des Bundesarchiv, Hermann (Armand) Rosenbach serait mort à Auschwitz le 10 octobre 1942.

Aucun des Juifs arrêtés à Saumur n’est revenu de déportation.

Quant au frère aîné de Hermann Rosenbach, Julius, qui exerçait la profession de dessinateur, il a été arrêté à son domicile du 2 rue Racine à Paris, envoyé de Pithiviers puis déporté par le convoi n°6 du 17 juillet à Auschwitz, où il est décédé le 25 octobre suivant. Il n’est donc pas impossible qu’il ait su que son petit frère, sa sœur, sa mère étaient eux aussi arrivés dans le centre de mise à mort…

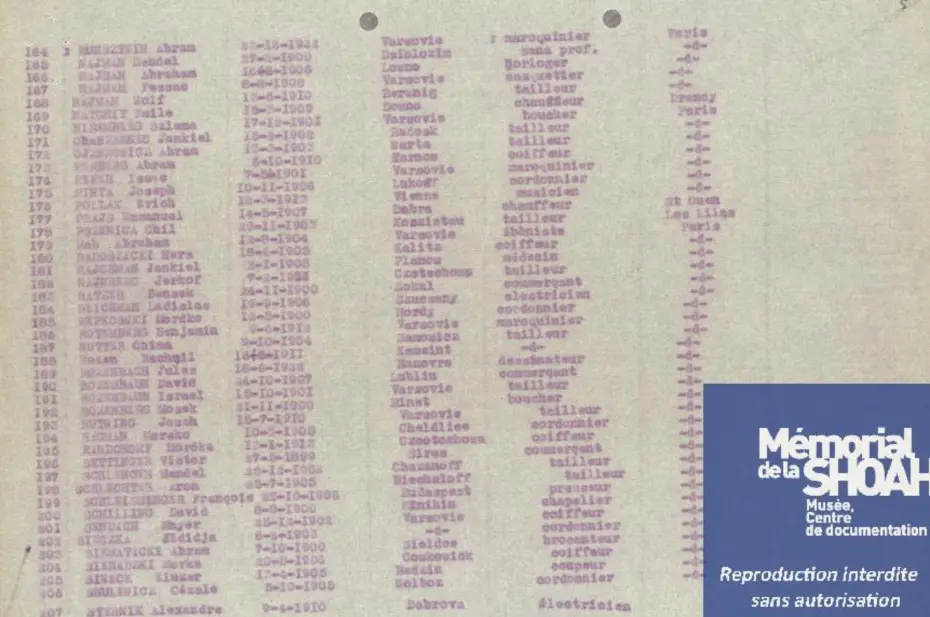

Liste

partielle du convoi n°6 mentionnant Julius Rosenbach (Mémorial de

la Shoah, Paris)

Liste

partielle du convoi n°6 mentionnant Julius Rosenbach (Mémorial de

la Shoah, Paris)Dans la mesure où les trois-quart des 928 déportés du convoî 6 étaient des Juifs étrangers qui avaient été arrêtés à Paris le 14 mai 1941, on peut supposer que c’était le cas de Julius Rosenbach. Six mille quatre cent quatre-vingt-quatorze Juifs avaient été arrêtés par la police française suite à la demande des autorités allemandes de réduire le nombre de Juifs étrangers en zone occupée. Ils ont été internés dans un des cinq centres (les casernes Napoléon et Minimes, le 52 rue Edouard-Pailleron, le 33 rue de la Grange-aux-Belles, et le Gymnase Japy). La plupart sont des Juifs polonais (3439) en plus de 3 Juifs de nationalité autrichienne et de 157 de nationalité tchèque. Parmi les Juifs appréhendés, 1693 sont transférés au camp de Pithiviers. Tandis que la plupart des détenus arrêtés en mai 1941 sont déportés dans les 2ème, 4ème et 5ème convois ayant quitté la France en 1942, les autres sont déportés le 17 juillet à partir de Pithiviers.

Les villes de Saumur et d’Angers ont rendu hommage à ces Juifs déportés et on trouve le nom de Hermann Rosenbach sur une plaque mémorielle dévoilée à Saumur en avril 2017.

Un

mur des noms inauguré à Angers en mémoire du convoi n°8 porte

aussi les noms de Anna, Blima et Hermann Rosenbach.