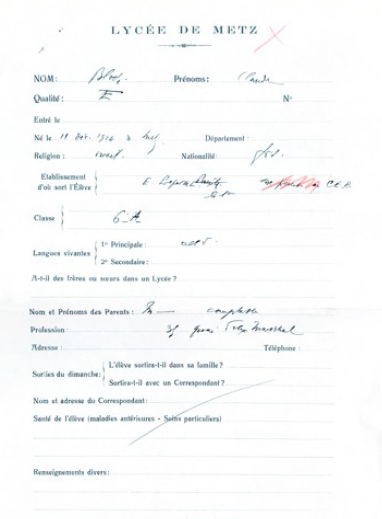

Claude (Roger) BLOCH

Claude Roger Bloch15 est né le 11 décembre 1924 à Metz. Il est le fils aîné de Gabriel Ferdinand Bloch, né le 26 juillet 1894 à Colmar, qui exerce la profession de comptable et de Paule, née Zimmermann le 25 janvier 1902 à Metz. Sa soeur, Yvette Bloch est née 3 ans plus tard, le 26 septembre 1927.

A Metz, la famille est domiciliée au n° 35 du quai Félix Maréchal, non loin donc du domicile de la famille Moszkowicz (qui a résidé un moment au n° 19).

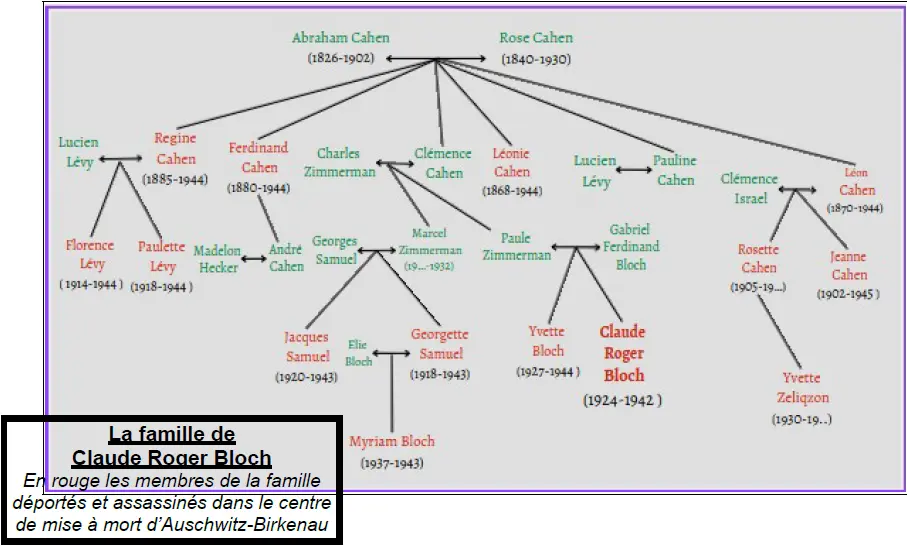

LE DESTIN DES MEMBRES DE LA FAMILLE DE CLAUDE BLOCH :

Abraham Cahen : 1826-1902

Rose Cahen (née Israel) : 1840-1930

Ferdinand Cahen : 1880(?)-1944 (déporté à Auschwitz par le convoi n°59)

Leon Cahen : 1870-1944 (déporté à Auschwitz par le convoi n°82)

Rosette Zeliqzon (née Cahen) : 1905-19…(déportée à Auschwitz par le convoi n°82)

Yvette Zeliqzon : 1930-19…(déportée à Auschwitz par le convoi n°82)

Léonie Amselle : 1868-1944 (déportée à Auschwitz par le convoi n°74)

Paulette Leroy : 1918-1944 (déportée à Auschwitz par le convoi n°69)

Florence Levy : 1914-1944 (déportée à Auschwitz par le convoi n°69)

Régine Levy (née Cahen) : 1885-1944(déportée à Auschwitz par le convoi n°69)

Jeanne Levy : 1902-1945

Jacques Samuel : 1920-1943(?) (déporté à Auschwitz par le convoi n°57)

Marcelle Samuel (née Zimmermann) : 19…-1932

Claude Bloch : 1924-1942 (déporté à Auschwitz par le convoi n°36)

Yvette Bloch : 1927-1944 (déportée à Auschwitz par le convoi n°71)

Georgette Bloch : 1918-1943(?) (déportée à Auschwitz par le convoi n°63)

Myriam Bloch : 1937-1943(?) (déportée à Auschwitz par le convoi n°63)

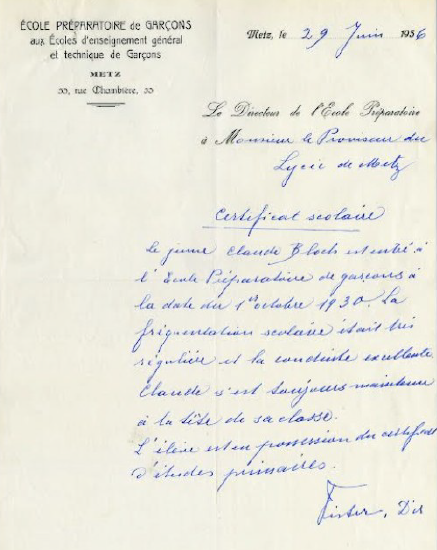

Le petit Claude suit d’abord une scolarité exemplaire à tous points de vue à l’école préparatoire de garçons située au n° 53 de la rue Chambière à Metz, où il est

inscrit du 1° octobre 1930 (il a alors 6 ans) jusqu’à la fin de l’année scolaire 1936.

Le directeur de l’École Préparatoire adresse d’ailleurs, le 29 juin 1936, un courrier très élogieux à son sujet au proviseur du lycée de Metz (document reproduit ci-contre)

Il y atteste non seulement de l’assiduité dont a fait preuve le jeune garçon, mais aussi de sa conduite exemplaire et de ses excellents résultats, qui lui ont permis de se maintenir en tête de classe tout au long de sa scolarité primaire. On y apprend également que Claude est titulaire du certificat d’études primaires.

Un certificat médical, établi le 10 juin 1936,

vraisemblablement avant son inscription au lycée, atteste par ailleurs qu’il est en bonne santé et ne présente aucun signe de tuberculose pulmonaire.

Claude intègre donc le lycée Fabert au début de l’année scolaire 1936-1937, il y est inscrit dans la classe de 6°A4, avec comme première langue vivante l’allemand.

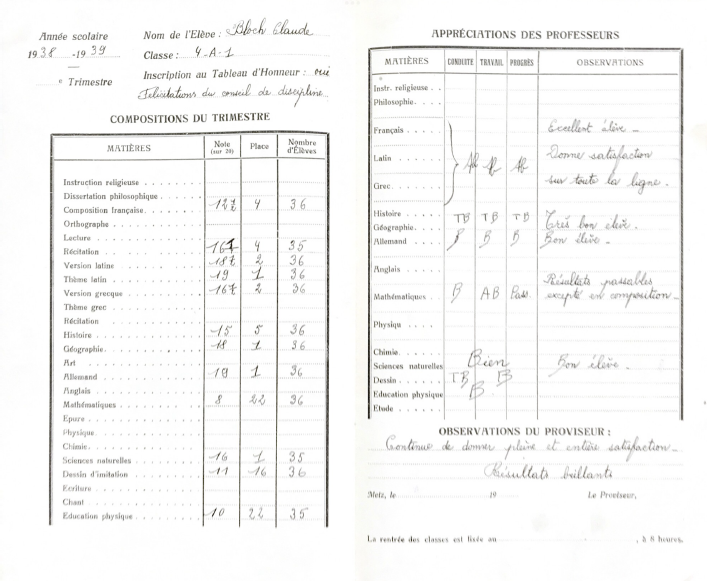

Là encore, il réalise une brillante scolarité, en témoignent les différents bulletins scolaires qui sont conservés aux archives départementales de la Moselle pour ses classes de 6°A4, 5°A3 et 4°A1, où l’on souligne son sérieux, ses résultats brillants, notamment dans les matières littéraires (avec toutefois une légère faiblesse en mathématiques).

Il se voit d’ailleurs attribuer à chaque trimestre Tableau d’Honneur et Félicitations ou Encouragements.

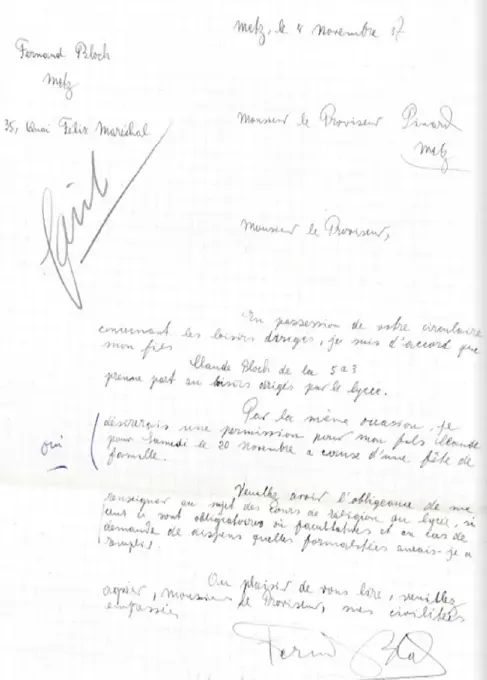

En dehors des heures d’enseignement, il prend part aux loisirs dirigés par le lycée, avec l’accord de son père, exprimé dans une lettre manuscrite datée de novembre 1937.

Dans ce même courrier adressé au Proviseur du lycée, Monsieur Bloch demande à ce que Claude soit dispensé, dans la mesure du possible, des cours d’enseignement religieux : soit parce que de confession israélite, il ne voulait pas que son fils suive des cours relatifs au christianisme, soit parce qu’étant une famille laïque (ce que tendrait à nous laisser penser la scolarisation du petit Claude à l’école préparatoire de la rue Chambière plutôt qu’à l’école israélite Saint Vincent comme d’autres anciens élèves juifs de Fabert) il ne considérait pas que l’enseignement religieux soit indispensable.

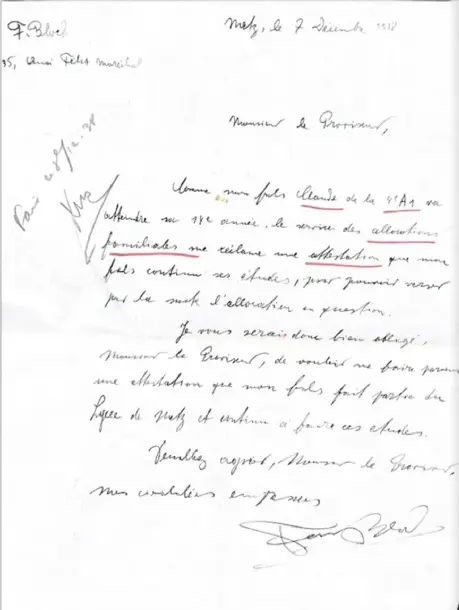

Claude poursuit sa scolarité au-delà de l’âge de l’obligation scolaire, qui est alors encore

fixé à 14 ans, et, pour percevoir les allocations inhérentes à la scolarisation de son fils, F. Bloch demande, le 7 décembre 1938, au Proviseur du lycée, une attestation de poursuite d’études. Claude est alors en classe de 4eme.

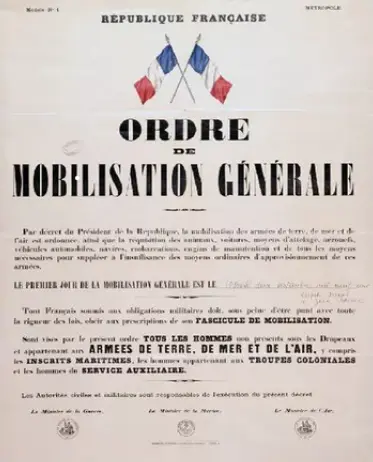

Avec l’entrée en guerre de la France le 2 septembre 1939 et la mobilisation générale dès le lendemain, le père de Claude est mobilisé et son régiment est, début novembre, stationné en Mayenne.

Alors que le début de la Seconde Guerre mondiale fait craindre une attaque imminente de l’Allemagne nazie sur les frontières de l’Est de la France, la mère de Claude se retrouve seule à Metz avec ses deux enfants.

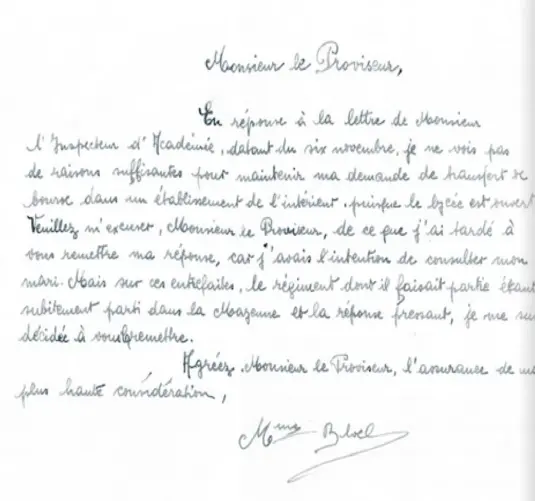

Craignant une fermeture du lycée, elle envisage de faire quitter Metz à son fils pour qu’il puisse poursuivre sa scolarité dans un lycée de « l’intérieur ».

Elle envoie dans ce sens une demande au Censeur du lycée Fabert, s’enquérant d’une possibilité de transformer la bourse d’entretien (donc accordée en fonction des besoins financiers, ce qui peut nous laisser supposer que la famille Bloch n’était pas très riche et avait besoin d’un soutien pour financer la poursuite d’études de Claude) dont bénéficie son fils en une bourse d’internat.

Néanmoins, elle revient sur cette demande en novembre puisqu’il s’avère que le lycée continue de fonctionner normalement malgré le début de la guerre.

Claude effectue donc tout a fait normalement le début de son année de troisième au lycée Fabert à l’automne 1939.

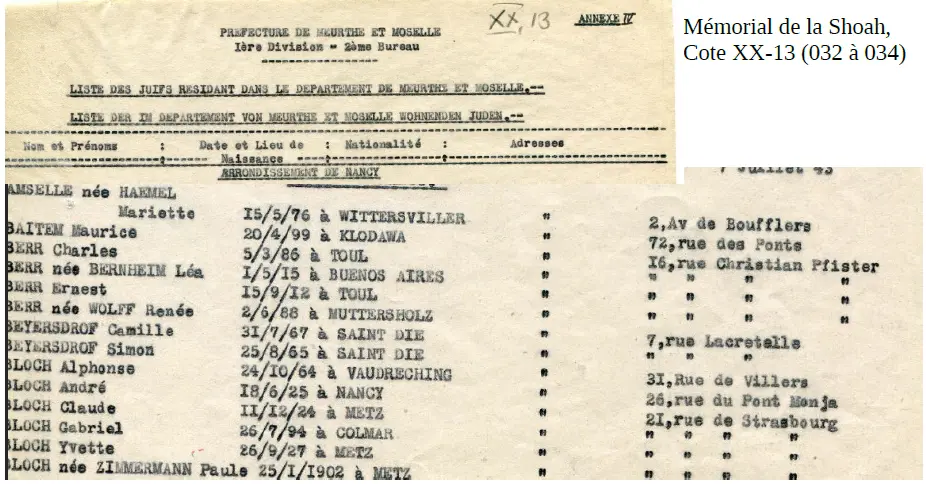

Sa famille quitte finalement Metz pour Nancy vraisemblablement au début de l’été 1940, alors que la Moselle annexée est vidée de ses « éléments indésirables », dont les Juifs, et ses parents ainsi que sa soeur Yvette habitaient 21 rue de Strasbourg à Nancy. La famille Bloch apparaît ainsi sur une liste recensant les juifs résidant dans le département de Meurthe et Moselle.

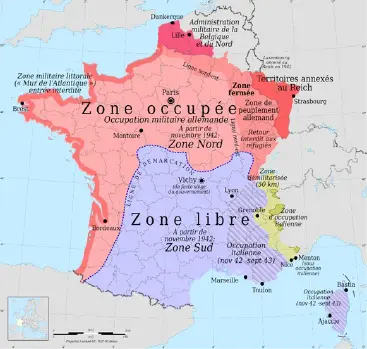

Claude Bloch est interpellé le 15 septembre 1942 sur la ligne de démarcation alors qu’il tentait de fuir la zone occupée après la rafle de Nancy.

Ligne de démarcation : Frontière longue de 1200 km établie par l’Allemagne de 1940 à 1943 Elle avait vocation à séparer la France entre la zone nord sous occupation allemande et la zone libre sous autorité du régime de Vichy. Le franchissement de cette ligne était fortement réglementé. Un Ausweis (carte d’identité) ou Passierschein (laissez-passer) était nécessaire pour passer d’une zone à une autre.

Il est ensuite interné dans le camp de Beaune la Rolande avant d’être transporté vers le camp de Drancy le 21 septembre 1942. Claude Bloch était l’un des 2 773 juifs qui ont été transférés vers Drancy entre juin et septembre 1942 au départ de Beaune.

BEAUNE LA ROLANDE : était un camp d’internement et de déportation situé dans le département du Loiret. Il faisait partie des trois camps de cette région et était composé de quatorze baraques isolées par des barbelés et renforcées par des miradors. Construit en 1939 pour y enfermer les futurs prisonniers de guerre allemands de la Seconde Guerre mondiale, il fut reconverti en mai 1941 pour accueillir les juifs arrêtés en France occupée après la Rafle du billet vert.

LE CAMP DE DRANCY : Situé dans la banlieue parisienne, le camp de Drancy, à l’origine, consiste en un ensemble d’habitations constituant la Cité de la Muette. Encore inachevés au début de la guerre, les lieux, très vite, servent de camp d’internement pour civils étrangers et prisonniers de guerre, alors que les troupes allemandes les occupent dès juin 1940. C’est le 20 août 1941 que la Préfecture de police de Paris y décide la création d’un camp destiné aux Juifs, dont les premiers internés sont raflés à Paris, entre le 20 et le 25 août.

A partir de mars 1942, le camp de Drancy devient un camp de rassemblement et de transit en vue de la déportation de tous les Juifs de France ; c’est précisément cette singularité qui lui octroie un rôle majeur dans les persécutions antisémites perpétrées en France durant la guerre. Ce sont près de 63 convois qui sont mis en place jusqu’en juillet 1943. Ils partent dans un premier temps de la gare du Bourget-Drancy, puis de la gare de Bobigny. Au total, 65 000 personnes ont été acheminées par ces convois vers les centres de mise à mort, dont la majorité vers celui d’Auschwitz-Birkenau.

Claude Bloch est déporté vers Auschwitz par le convoi n° 36, Train 901-31 … il n’a alors pas tout à fait 18 ans.

Le 8 septembre, Jean Leguay, délégué en zone occupée du secrétaire général de la police rencontre le remplaçant de Dannecker au service des affaires juives à la Sipo-SD en France, Heinz Röthke. Lors de cette rencontre, Leguay souligne que 7000 Juifs ont été arrêtés en zone non occupée. De ce fait, les autorités françaises ne pourraient garantir un nombre suffisant de Juifs pour répondre aux déportations requises jusqu’au 14 septembre seulement. Röthke insiste pour que le projet initial du départ de sept convois du 15 au 30 septembre soit maintenu étant donné que la police française devait répondre à diverses demandes, le rythme actuel des arrestations devrait être ralenti. Röthke décide de transférer au camp de Drancy tous les Juifs arrêtés par la Sipo-SD et internés dans différents départements de la zone occupée. Le 19 septembre, suite à la décision de Röthke, son adjoint, Horst Ahnert, donne l’ordre aux quartiers généraux de la Sipo-SD de la zone occupée d’envoyer tous les Juifs internés dans leurs juridictions, au camp de Drancy au plus tard le lundi soir 21 septembre 1942.

Le 23 septembre, à 8 h 55 le train Da 901-31 quitte la gare du Bourget-Drancy pour Auschwitz, avec 1000 Juifs. Parmi les déportés, il y a 644 hommes, 342 femmes, 200 enfants et 14 Juifs non identifiés. Plus de la moitié sont des citoyens français et plus de 200 sont de citoyenneté polonaise.

Ce train effectua 16 arrêts avant d’arriver au centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau en Pologne.

A punchy Headline

Choisissez une image percutante et écrivez un paragraphe inspirant à son sujet.

Cela ne doit pas nécessairement être long, mais cela doit renforcer votre image.

Des survivants de ce convoi témoignent :

Eva Tichauer raconte : « Les bagages sont une gêne, nous enlèvent beaucoup de place, mais chacun s’accroche aux derniers biens qui lui restent… Nous organisons l’approche de la lucarne à tour de rôle pour y échapper un petit moment. Ceux qui s’y tiennent nous annoncent les gares traversées... Nous voyons passer des trains de voyageurs ordinaires, nous crions, ils évitent de lever la tête pour la plupart... » Éva réussit à lancer plusieurs notes par la fenêtre. Elle jette une lettre à l’arrivée du train à Metz, près d’un train de passagers transportant des religieuses.

Benjamin Schatzman décrit le trajet vers Auschwitz : « Ce qui fait que je me sens profondément attristé, c’est la façon dont j’ai été dépouillé de tout ce que je possédais comme commodités… J’ai eu satisfaction de me faire donner une couverture par le service social grâce à un médecin de garde que je connaissais…Nous sommes à Châlons-sur-Marne, il est 14h30. Dans ce wagon nous sommes 42, dont 22 femmes et enfants (15 enfants dont 9 sans parents). Nous avons eu, déposé dans le wagon, comme victuailles : un kilo de pain, une boite de thon, un camembert pour 4 et 2 poires pour chacun et ne savons pas pour combien de temps ces aliments. Il y avait aussi des seaux d’eau qu’on renouvelle en cours de route. Je me sens triste et fatigué, mais plein de courage. »

À leur arrivée à Auschwitz-Birkenau, 399 hommes sont sélectionnés et tatoués des numéros 65460 à 65858. De plus 126 femmes sont tatouées des numéros 20723 à 20848. Les autres déportés, 475 Juifs, sont gazés dès leur arrivée au centre de mise à mort.

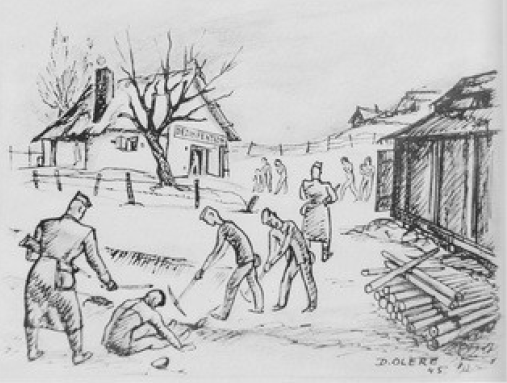

Comme la majorité des déportés juifs de France de l’année 1942, les déportés du convoi de Claude Bloch furent exterminés dans le « Bunker 2 », la « petite maison blanche », une ancienne ferme transformée en chambre à gaz, dont il ne reste aujourd’hui que quelques ruines. Leurs corps furent brûlés dans les fosses d’incinération attenantes. Cette incinération rappelle bien à quel point la Shoah fut la « fabrication du vide » par les Nazis : il ne suffisait pas d’exterminer les Juifs, encore fallait-il les faire totalement disparaître. Après le gazage, les corps étaient donc brûlés et les cendres répandues. Dans les autres centres de mise à mort situés dans le gouvernement général de Pologne, (Chelmno, Treblinka, Sobibor, Belzec, Maidanek), les corps étaient d’abord simplement enterrés, puis, dans le cadre de l’Aktion 1005, les charniers furent ouverts et les corps brûlés dans d’immenses fosses alimentées par les Sonderkommandos.

Auschwitz-Birkenau ; Le Bunker II :

d’une superficie intérieure de 120m2, comportant 4 chambres à gaz placées en parallèle, on pouvait y entasser jusqu’à 1200 personnes à la fois.

Nous possédons sur son fonctionnement deux témoignages : celui du SS Perry Broad, dans ses Mémoires, publiées par le Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau en 1964, pp,70-74, et celui de Szlama Dragon, rescapé du Sonderkommando de Birkenau, témoignant devant la commission d’enquête sur les crimes nazis, les 10 et 11 mai 1945 à Cracovie, republié dans l’ouvrage Des voix sous la cendre.

Manuscrits des Sonderkommandos d’Auschwitz-Birkenau, en 2001, pp,168-173.

David Olère, rescapé du Sonderkommando de Birkenau, nous a aussi laissé une représentation du Bunker II (David Olère, L’Oeil du témoin, Fondation Beate Klarsfeld, Paris 1989.)

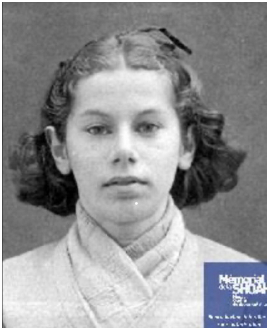

En 1945, il ne restait que 26 survivants des 1 037 déportés du convoi n°36, Claude Bloch n’était pas parmi eux. Sa soeur Yvette a été également déportée sans retour vers Birkenau par le convoi n° 71 parti le 13 avril 1944. de même que ses parents.

Photo : Yvette bloch, soeur cadette de Claude, née le 26 septembre 1927 à METZ.

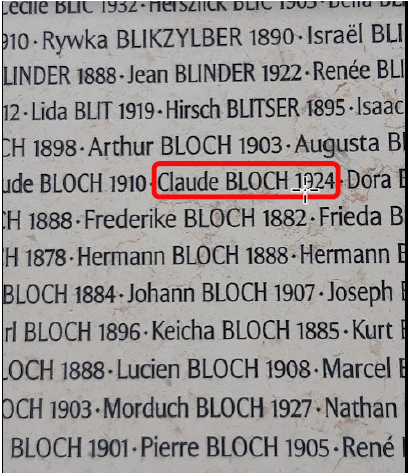

Claude Bloch

sur le Mur des Noms

au Mémorial de la Shoah à Paris

(photo : C.Boëlle – décembre 2022)