David Moszkowicz (Moskowicz)

- Ses origines et sa scolarité

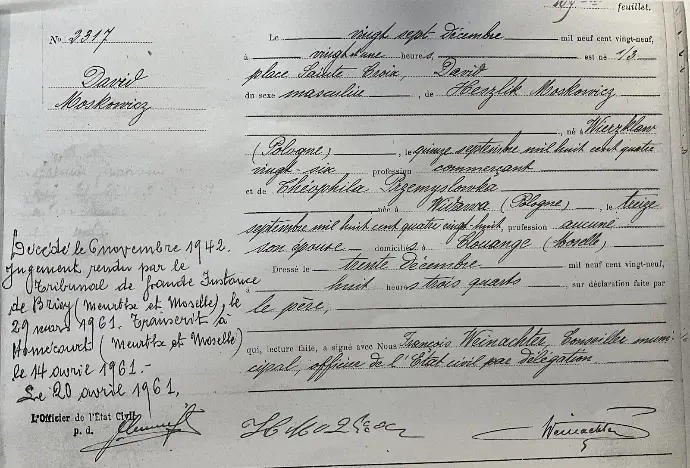

L’acte de naissance de David Moskowicz, conservé aux archives de l’état civil de la ville de Metz, nous apprend qu’il est né le 27 décembre 1929 à 21 heures, au n°1/3 de la place Sainte Croix, à Metz, où se trouvait alors une maternité.

Ses parents étaient tous deux originaires de Pologne :

- Son père, Heszlik Moskowicz, avait vu le jour le 15 septembre 1886 dans la ville de Wierzklow et exerçait la profession de commerçant. C’est lui qui se rend à la mairie de Metz le 30 décembre 1929 pour y déclarer la naissance de son troisième fils, et sa signature, difficilement lisible, atteste à l’évidence d’une maîtrise très imparfaite de l’écriture.

- Sa mère, Theophilia Przemyslowka (ou Przelmelkowska), était, quant à elle, née le 13 septembre 1888 dans la ville polonaise de Widawa (?), et est enregistrée comme « sans profession », on peut donc supposer qu’elle consacrait son existence à aider son époux et à élever ses quatre fils.

En effet, David est le troisième enfant de la famille. Avant lui sont nés Joseph (le 25 décembre 1915) et Maurice (le 27 avril 1917). Après lui viendra, le 27 janvier 1933, le petit dernier, Fernand.

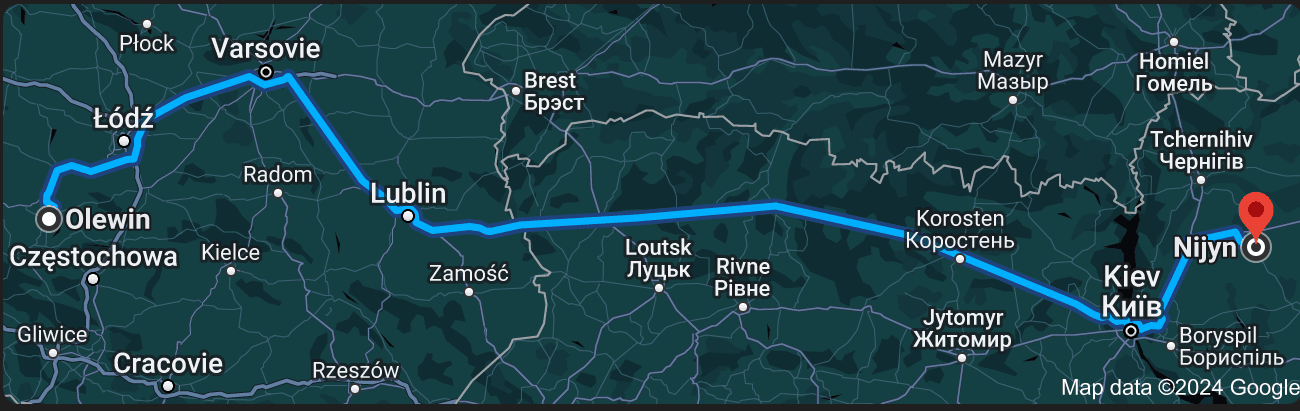

La famille de David a parcouru un long chemin avant d’arriver en Moselle : en 1915, Joseph est né dans la localité d’Olewin, à quelques kilomètres au Sud-Ouest de Lodz, en 1917, son frère Maurice naît à Nejin, au Nord-Est de Kiev, dans l’actuelle Ukraine. Dans le courant de l’année 1916, ou au tout début de 1917, la famille a donc migré de plus de 1000 kilomètres vers l’Est, en pleine Première Guerre mondiale.

Pour comprendre les raisons de ce déplacement dans une période aussi troublée, il faut s’intéresser à l’histoire de la Pologne.

À l’issue des guerres napoléoniennes, la Pologne a été démembrée lors du Congrès de Vienne. On y distinguait donc la Pologne du Congrès (ou royaume du Congrès) un petit territoire qui incluait Varsovie, Lodz, Radom et Lublin, sous domination russe. C’est dans cette partie du territoire que se trouvait la famille de David en 1915. L’Est de la Pologne était devenu « zone de résidence juive », allant de Bialystok, Brest-Litovsk et Vilno, jusqu’à Kiev. C’est dans cette zone que l’on retrouve la famille Moszkowicz au début de l’année 1917.

Dans une partie de la Pologne comme dans l’autre, après l’assassinat en 1881 du Tsar Alexandre II, on avait vu se multiplier les pogroms et se mettre en place des législations antisémites, interdisant par exemple aux Juifs de posséder des terres et provoquant de ce fait leur déplacement des villages et des hameaux vers les bourgs.

La Première guerre mondiale voit, dans la zone de résidence, le développement d’un véritable antisémitisme d’État : les juifs sont accusés d’espionnage, les pogroms sont favorisés par le régime tsariste.

Dans le royaume du Congrès l’antisémitisme était encore plus marqué : les expulsions des juifs de leur village se sont multipliées, la presse en yiddish a été interdite en 1915.

Ce sont vraisemblablement ces événements qui ont obligé les Moszkowicz à se déplacer vers la zone de résidence juive de l’empire russe.

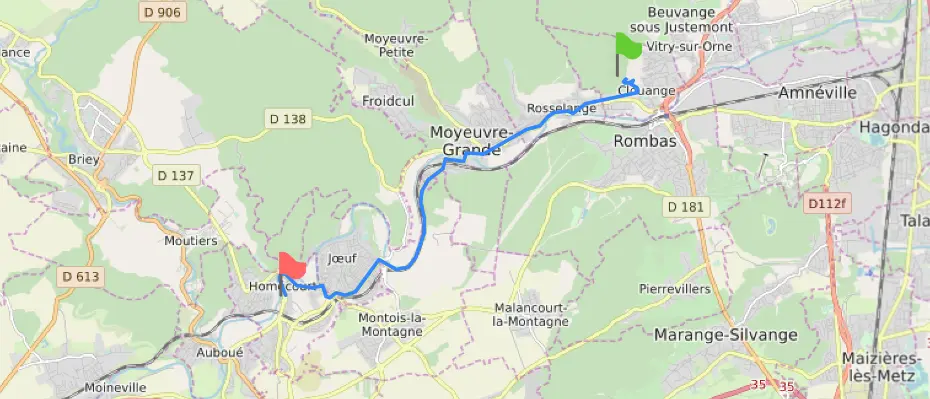

La famille quitte Nejin entre 1917 et 1929 : comme l’atteste l’acte de naissance de David, lors de la venue au monde de leur troisième fils, les Moszkowicz sont domiciliés à Clouange, à une vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest de Metz.

Un tel parcours n’est pas exceptionnel : d’autres familles juives domiciliées à Metz dans les années 1920-1930 ont suivi le même cheminement entre la Pologne et la France, c’est le cas de la famille de Max Moszkowicz, de celle de Mathilde Fajngrytz ou encore de Samuel Ascher, eux aussi anciens élèves de notre lycée.

En effet, la situation des juifs n’était guère enviable dans la Pologne de l’entre deux guerres. Pourtant, dans ce pays reconstitué en tant qu’Etat indépendant sur un territoire étendu par le traité de Versailles de 1919, des garanties de protection avaient été données aux minorités (les Juifs représentaient alors 10% de la population polonaise). La Pologne avait, de fait, gagné des territoires à l’Ouest avec la Posnanie (et le corridor de Dantzig), au Sud avec la Silésie et la Galicie et à l’Est avec l’établissement de la ligne Curzon.

Cependant

ces frontières à l’Est ont fait rapidement l’objet de conflits,

voire de véritables guerres entre Pologne et URSS et la Pologne a

obtenu des territoires à l’Est bien au delà de cette ligne, qui

ont défini ses frontières jusqu’en 1939.

Au début des années 1920, les principaux centres de la vie juive, y compris ceux de l’ancienne Russie (Lvov, Tarnopol, Brest-Litovsk, Bialystok, Gordon, Vino), ainsi que la ville de Nejin se trouvaient donc en territoire polonais. Le traité de Versailles comportait en annexe (le « petit traité de Versailles ») un traité de protection des minorités, sous contrôle de la SDN, intégré à la Constitution polonaise de 1921, mais peu respecté : à l’antisémitisme populaire sont venues s’ajouter des mesures discriminatoires systématiques, politiques et économiques qui ont considérablement appauvri les communautés juives et ont été à l’origine de migrations vers l’Ouest de l’Europe et en particulier en France (ne disait-on pas alors « heureux comme Dieu en France » ?).

C’est vraisemblablement dans ce contexte que s’inscrit l’arrivée de la famille de David Moskowicz en Moselle.

Nous n’avons quasiment aucune information sur l’enfance du petit David en Moselle : même si son nom figure sur la plaque mémorielle apposée au lycée Fabert parmi les anciens élèves déportés et assassinés par les nazis, les archives du lycée ne conservent aucun document permettant d’attester de son passage entre les murs de l’établissement.

-

La guerre,

l’installation à Homécourt

Nous retrouvons la trace de la famille Moszkowicz au début de la guerre à Homécourt, en Meurthe-et-Moselle.

Ce déplacement, à courte distance puisque seulement onze kilomètres séparent les deux localités, est vraisemblablement lié aux même contingences que celles qui ont amené les autres familles juives mosellanes à quitter Metz et la Moselle au début de la Seconde Guerre mondiale : face à la probabilité de l’entrée en guerre, dès août 1939, les autorités décident de mettre à l’abri une partie des populations civiles de la zone limitrophe de l’Allemagne et en particulier les communautés juives, qui sont alors évacuées vers les départements de « l’intérieur », notamment les Charentes.

Certaines familles cependant décident de ne pas aller aussi loin et choisissent des départements de l’Est de la France : ainsi la famille du petit Marcel Frydel s’était installée à Bourbonne-les-Bains en Haute-Marne, celle d’Henri Lévy à Belleville en Meurthe-et-Moselle.

C’est donc ce même choix que font les parents de David en s’installant à Homécourt, ce qui peut d’ailleurs sembler étonnant puisque l’on constate généralement que ce choix que l’on peut qualifier d’ « exil de proximité » est le fait de famille juives implantées de longue date dans la région, qui souhaitent ainsi vraisemblablement rester à proximité de leur réseau relationnel et de leurs biens, tandis que les famille juives polonaises, sans autre attaches que celles de la communauté, sans possession importante également, suivent le chemin tracé par les autorités et se retrouvent en résidence dans les département de l’Ouest.

La famille s’installe alors au n°27 de la rue Clemenceau et occupe le deuxième étage de l’immeuble.

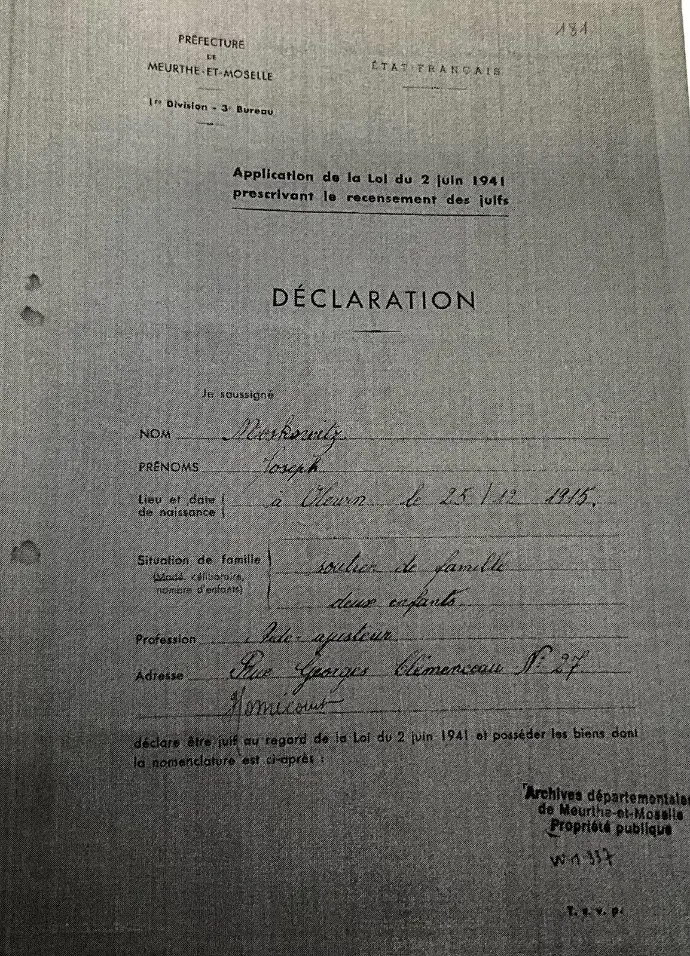

On ne sait ce qu'il advint alors du père, qui disparaît totalement des quelques documents d’archives que nous avons pu trouver sur David et sa famille, au point même que, dans une déclaration de recensement en application de la loi du 2 juin 1941, conservée aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle, c’est l’aîné des fils, Joseph, qui se déclare « soutien de famille » pour « deux enfants » (David et Fernand), avec la profession d’ « aide ajusteur ».

Peut-être le père de David a-t-il, comme d’autres juifs polonais, été arrêté des le début de la guerre, interné dans un camp tel que celui du Vernet, comme ce fut le cas pour le père de Max Moszkowicz ? Toujours est-il qu’on ne trouve plus trace de son existence.

À Homécourt, David et son frère cadet, Fernand, sont scolarisés à l’école primaire Jean Jaurès, où ils sont tous deux dans la classe de Monsieur Roger Grégoire, qui, dans une interview qu’il a accordée au Républicain Lorrain en avril 2009 à l’occasion de l’inauguration d’une plaque commémorative en mémoire des deux enfants et d’une de leurs camarades, se souvenait encore d’eux et du jour de leur arrestation. Les deux frères, malgré leurs quatre années de différence étaient alors dans la même classe (qui était d’ailleurs certainement une classe unique, Homécourt étant alors un tout petit bourg rural) et David profitait de la présence de son petit frère : même s’il était né en France, le français n’était pas sa langue maternelle (on peut supposer qu’à la maison on communiquait en Yiddish) et Fernand plus jeune, plus imprégné peut-être de la langue française, traduisait à son frère ce qu’il ne comprenait pas.

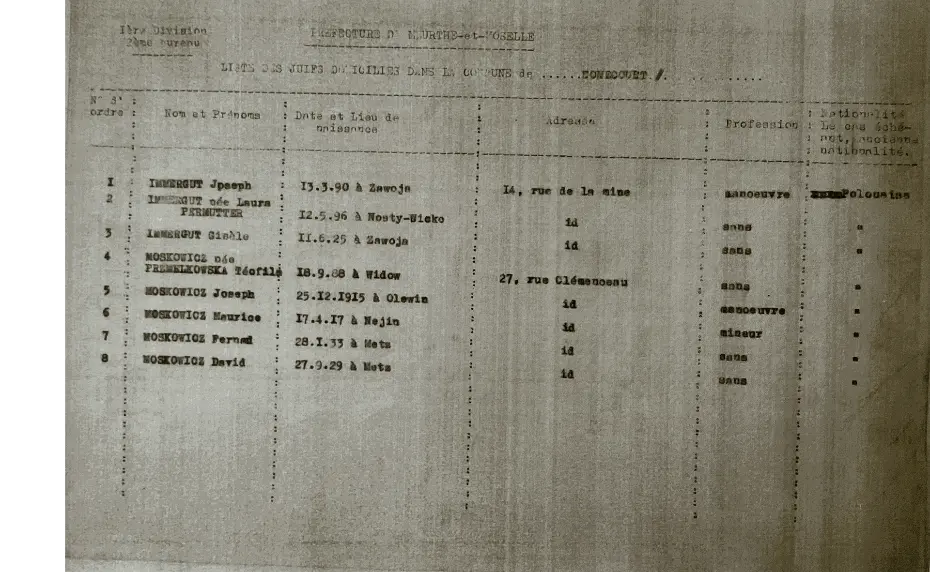

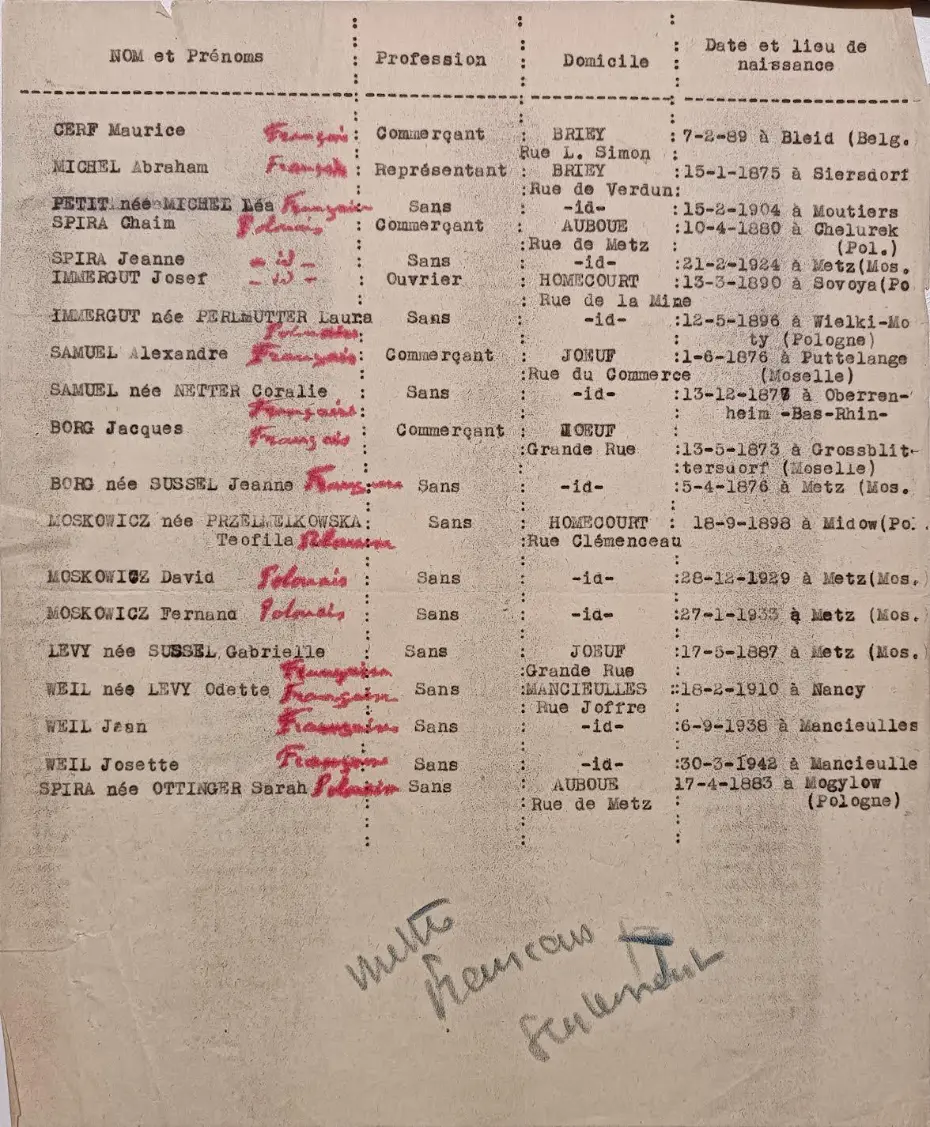

La famille satisfait alors à

l’obligation de

recensement et on

trouve « Téofila »

et ses enfants sur une liste

des juifs domiciliés dans la commune d’Homécourt, issue du

recensement nominatif des Juifs d’avril 1942, conservée aux

Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle sous la cote

2496W106,

dans laquelle on découvre que, bien que nés en France et donc

théoriquement « Français par déclaration »,

les deux cadets de la famille, David et Fernand, sont enregistrés

comme étant de nationalité polonaise.

La famille satisfait alors à

l’obligation de

recensement et on

trouve « Téofila »

et ses enfants sur une liste

des juifs domiciliés dans la commune d’Homécourt, issue du

recensement nominatif des Juifs d’avril 1942, conservée aux

Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle sous la cote

2496W106,

dans laquelle on découvre que, bien que nés en France et donc

théoriquement « Français par déclaration »,

les deux cadets de la famille, David et Fernand, sont enregistrés

comme étant de nationalité polonaise.

- Le recensement des juifs

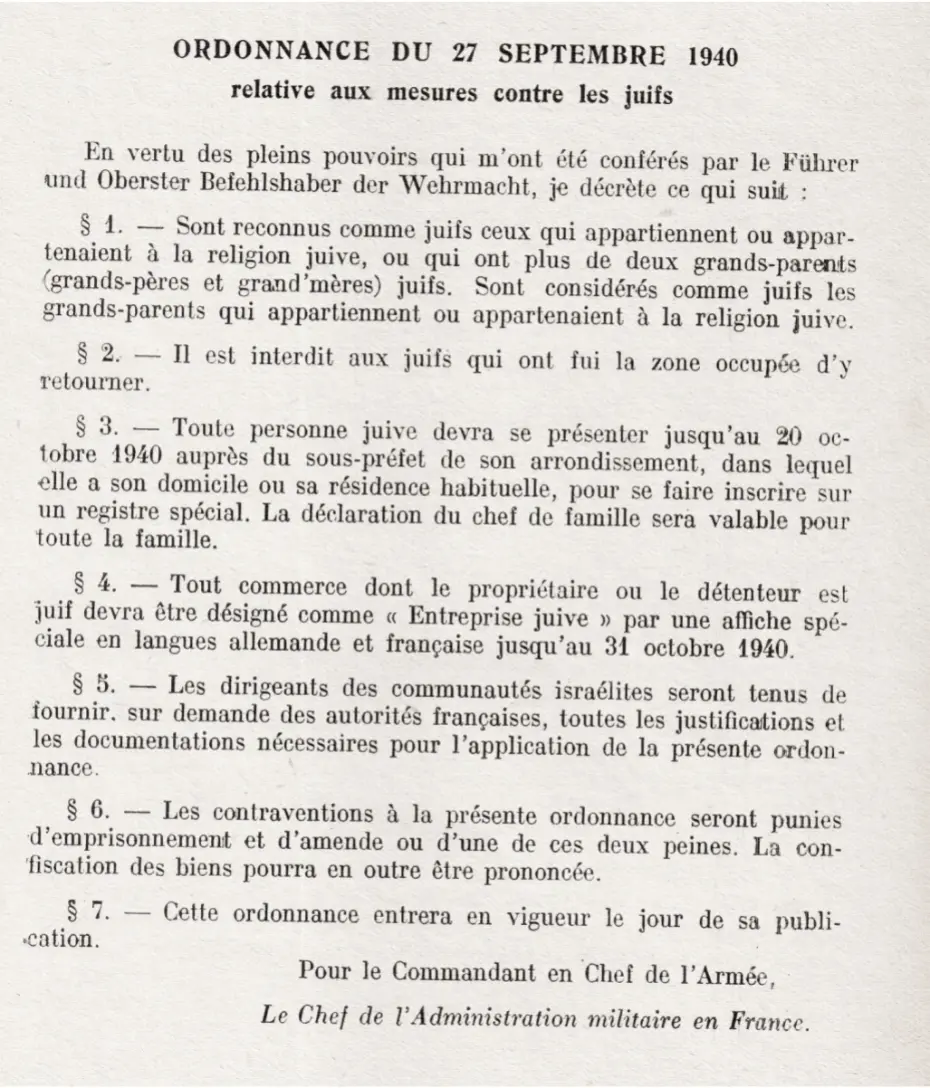

Le 27 septembre 1940, le Militärbefehlshaber (commandement militaire) publie la première ordonnance obligeant les Juifs de la zone Nord, qu’ils soient français ou étrangers, à se faire recenser avant le 20 octobre.

Le premier statut des Juifs établi par le gouvernement de Vichy le 1er octobre 1940 proclame la notion de « race juive », alors que l’ordonnance allemande ne faisait référence qu’à la religion juive.

Aux termes de ce texte « est regardée comme juif toute personne issue de trois grands parents de race juive ou de deux grands parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif ». Les Juifs de zone occupée sont soumis aux deux réglementations ; le statut vichyssois élargit donc l’obligation de recensement.

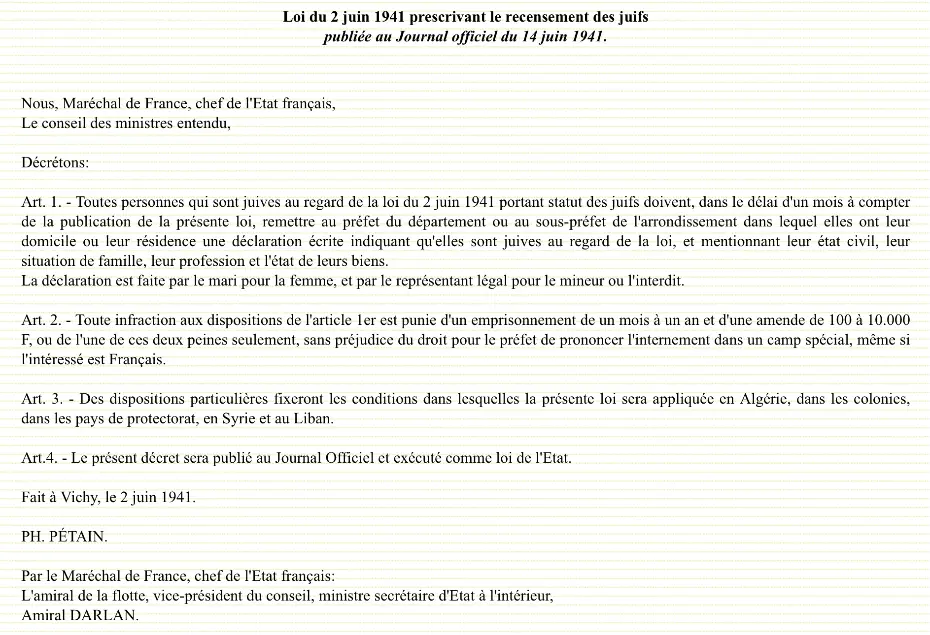

En juin 1941 a lieu le second grand recensement, qui concerne toutes les personnes qui sont juives selon la loi du 2 juin 1941, c’est-à-dire le second statut des Juifs, qui remplace celui d’octobre 1940.

Seules sont tenues à déclaration les personnes qui, non juives aux termes de la loi allemande (lois de Nuremberg de 1935), le sont aux termes de la nouvelle loi de Vichy.

Le 3 juillet 1942, alors que le port de l’étoile jaune est devenu obligatoire en zone occupée pour tous les juifs de plus de 6 ans, Théophilia se rend seule à la mairie d’Homécourt retirer les étoiles à coudre sur ses vêtements et ceux de ses enfants. Elle signe pour elle-même et pour Fernand, 9 ans, David, 13 ans et Maurice 25 ans, mais pas pour Joseph, 27 ans, dont on ignore l’adresse.

- Arrestation et internement au CSS d’Ecrouves

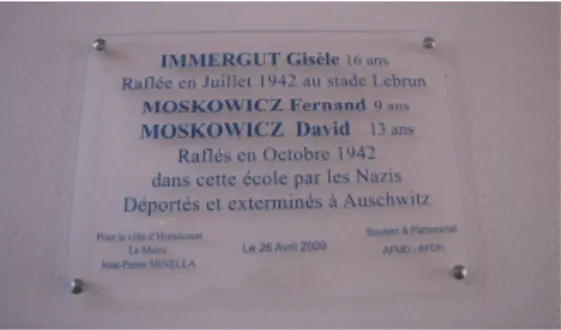

C’est à l’école d’Homécourt, sur les bancs de laquelle ils s’asseyaient côte à côte, que David et Fernand sont arrêtés par la Gestapo en octobre 1942.

Leur ancien instituteur se souvient de ce jour « des soldats allemands ont fait irruption dans la salle de classe en braquant leurs armes sur les jeunes élèves. Je me suis approché de l’officier nazi pour tenter d’obtenir des explications sur cette intrusion. J’ai été violemment bousculé vers le mur. Au même moment, l’un d’eux a crié : « Moskowicz ». Les deux frères. David 12 ans et Fernand 9ans ont immédiatement été marqués sans ménagement dans un brouhaha indescriptible. Les quelques secondes nécessaires pour que chacun reprenne ses esprits m’ont paru une éternité ». (Républicain Lorrain, édition de Meurthe-et-Moselle, 28 avril 2009).

Dans la publication locale Pagus Orniensis n°48, datée de décembre 2009, Monsieur Roger Grégoire, instituteur des deux enfants, a également livré le témoignage suivant : « J’étais assis au coin d’une table pour être au plus près de mes élèves quand la porte s’ouvrit bruyamment et trois soldats armés faisaient irruption dans la classe. Le chef avait un revolver et les deux autres un fusil qu’ils braquaient sur les élèves. Je m’approche mais je suis immédiatement bousculé et un cri guttural est proféré ’’ Moskowicz’. Les deux frères se lèvent et sont aussitôt empoignés et dirigés vers la sortie sans ménagement. Les élèves sont atterrés et muets. Je monte sur une chaise pour voir au-dessus des vitres translucides.

Deux camions sont devant l’école, gardés par des soldats en armes. Dans l’un, il y a les parents qui poussent des cris et des appels, Fernand et David sont hissés dans l’autre camion où devaient se trouver d’autres enfants. Les élèves me questionnent : ’’Monsieur que se passe-t-il ?’’ Je leur réponds : ’’Ils sont montés dans un camion’’. Des élèves pleurent. Pour tenter de les distraire, avec l’accord du directeur M. Laperche, je les emmène dans la cour. Le banc des frères Moskowicz restera vide jusqu’en juillet 1943 et sera souvent fleuri ».

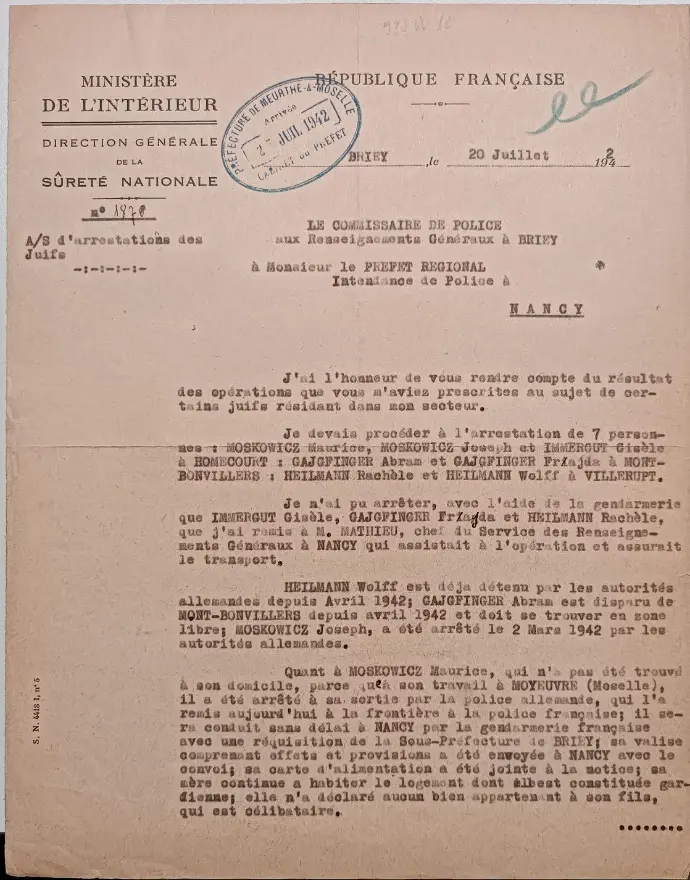

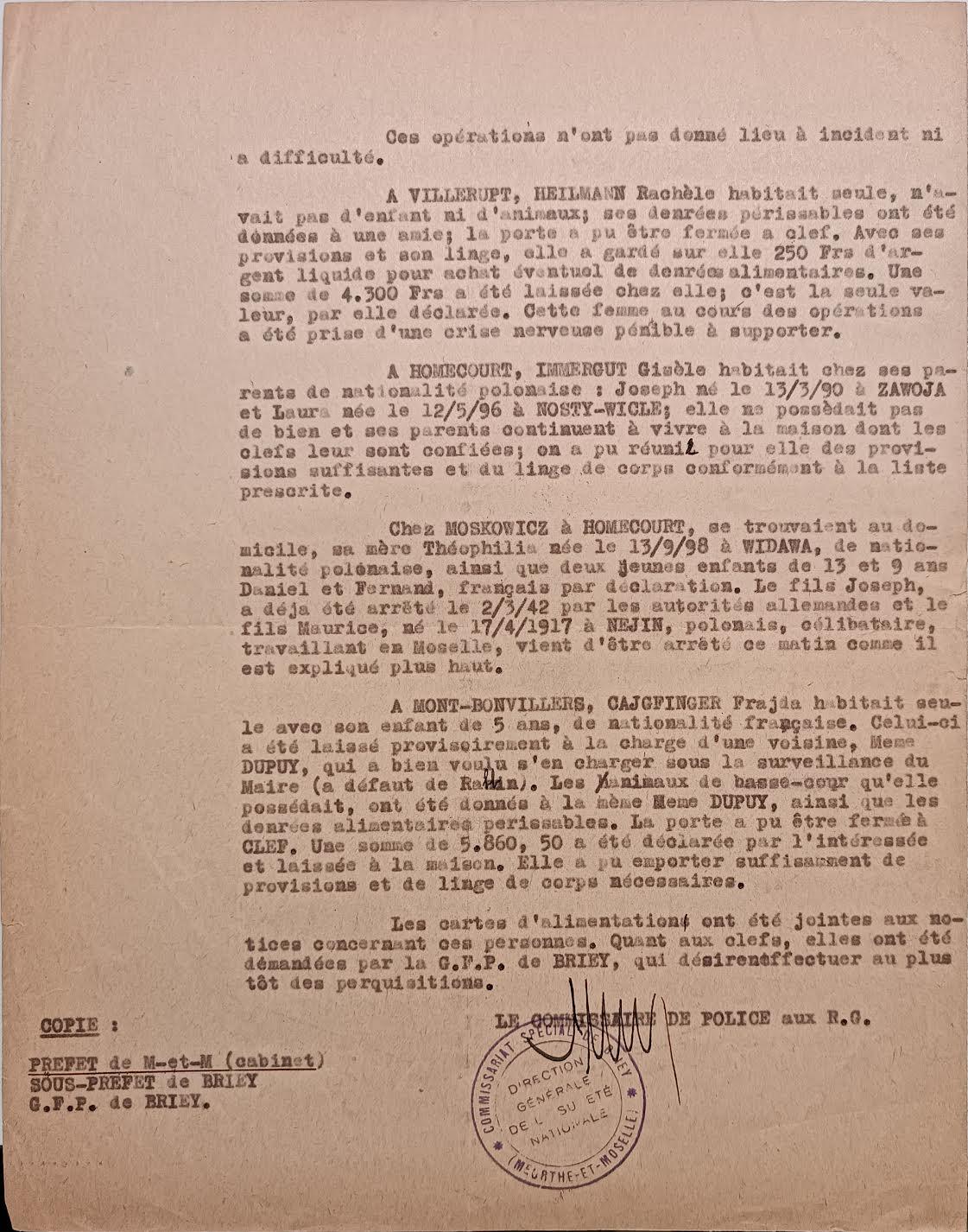

Avant l’arrestation des deux petits, ce sont leurs frères aînés qui avaient été victimes de la politique antisémite des nazis, en juillet 1942, comme en atteste un document daté du 20 juillet, émanant du commissaire de police aux renseignements généraux de Briey, adressé au préfet régional Jean Schmidt à Nancy, conservé aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle sous la cote 928W11, retraçant l’arrestation de plusieurs Juifs du département, dont Maurice et Joseph Moszkowicz.

On y apprend qu’ils ont tous deux été arrêtés par les autorités allemandes.

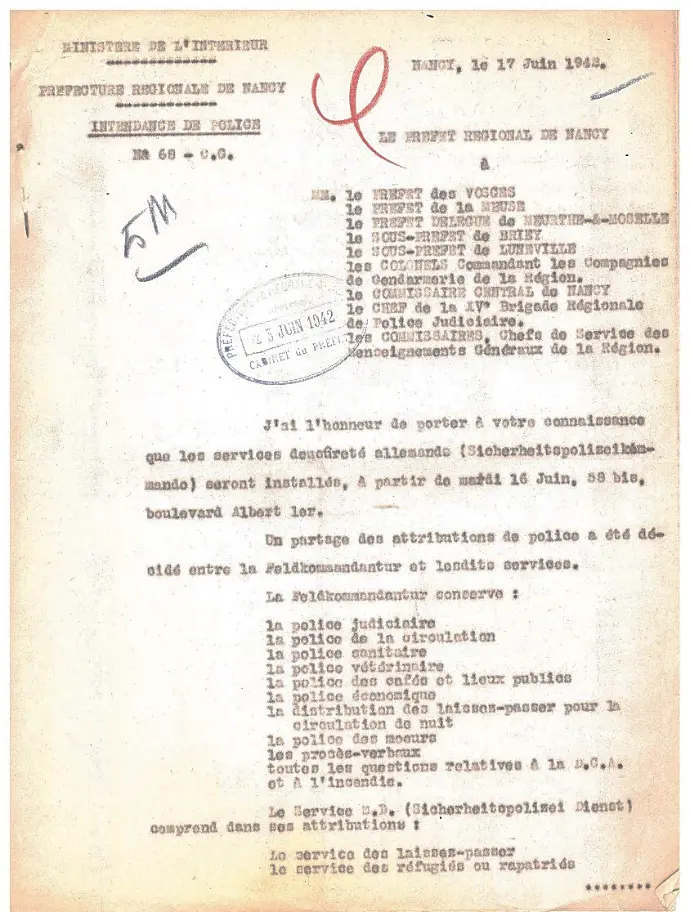

En effet, Nancy se trouve dans la zone réservée et les nazis mettent en place des structures administratives dans les territoires qu’ils contrôlent : à la tête des départements français se trouvent des Feldkommandantur, des unités de commandement militaire. Le mot "Feldkommandantur" désigne à la fois les services de commandement, le bâtiment où ils sont regroupés et le territoire concerné. La Meurthe-et-Moselle se retrouve ainsi sous l’autorité de la Feldkommandantur 591 qui s’installe à Nancy. Une autre structure allemande apparaît sur les documents d’archives sous la mention SIPO-SD, fusion de la Sicherheitspolizei, police de sûreté allemande et de la Sicherheitsdienst, service de renseignement et de maintien de l’ordre de la SS. Au niveau du Reich, le RSHA (Reichssicherheitshauptamt - Office central de sécurité du Reich) est l’organisme SS qui regroupe les bureaux centraux de la Sipo et du SD à partir de 1939 sous la direction de R.Heydrich. En France, les services de la SIPO et du SD sont sous l’autorité d’un commandant de la SIPO-SD (BdS- Befehlshaber der SIPO- SD ; H.Knochen à partir de 1942) et à Nancy d’un KdS – Kommandeur der SIPO-SD), constituant ainsi le bras armé du RSHA en territoire occupé. La SIPO-SD à Nancy était installée au 58 bis Boulevard Albert 1er. Les documents d’archives mentionnent une réorganisation des attributions entre la Feldkommandantur et la SIPO-SD.

Dans la région seule la Gestapo fait des rafles après la rafle manquée de Nancy, ce qui n’est pas le cas ailleurs, où police et gendarmerie françaises sont à l’action et sont plus efficaces que la Gestapo.

Joseph Moskowicz est arrêté dès le 2 mars 1942.

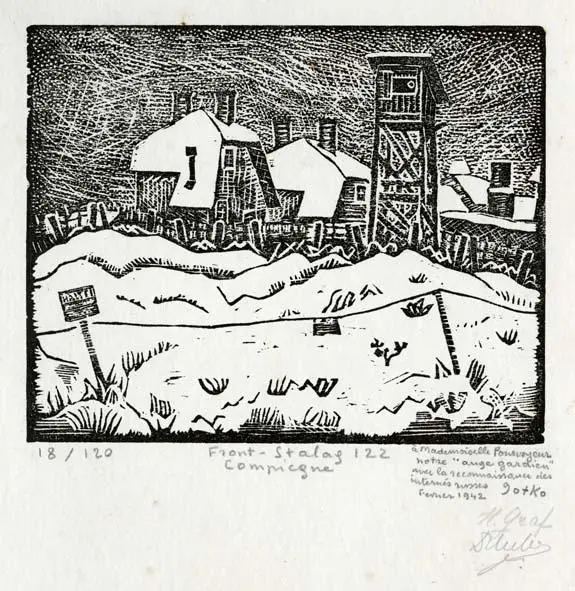

Il a alors été interné au camp de Compiègne Royallieu, puis déporté par le convoi n°1. (Sur ce camp d’internement, et sur le convoi n°1, voir ce qui a déjà été écrit dans la biographie consacrée à Marcel Frydel, puisque son père Israël et son frère Henri ont été internés dans ce même camp à la même période que Joseph ; Henri Frydel a d’ailleurs été déporté lui aussi par le convoi n°1 parti de Compiègne le 27 mars 1942).

C’est le seul convoi qui était composé de wagons de voyageurs (de troisième classe), emportant vers Auschwitz-Birkenau 1115 hommes (565 de Drancy, 550 de Compiègne Royallieu). À l’arrivée à Auschwitz le 30 mars 1942 à 5h33, les 1112 juifs furent tous sélectionnés pour les travaux forcés (il n’y avait alors pas encore de chambre à gaz à Birkenau) et tatoués des numéros 27533 à 28644. 73% moururent dans les six semaines suivantes, 91% au cours des trois premiers mois, entre avril et août 1945. Selon Serge Klarsfeld, il n’y avait en 1945 que 32 rescapés du premier convoi parti de France.

Front-Stalag 122, Compiègne - Gravure du camp de Royallieu par le détenu Jacques Gotko, février 1942

Maurice Moskowicz fut, quant à lui, arrêté le 20 juillet 1942, non à Homécourt, mais à la sortie de son travail, à Moyeuvre, en Moselle où il exerçait la profession de mineur. Transféré à Nancy, puis à Briey et à Drancy, il est ensuite déporté par le convoi 11 parti de Drancy le 27 juillet 1942.

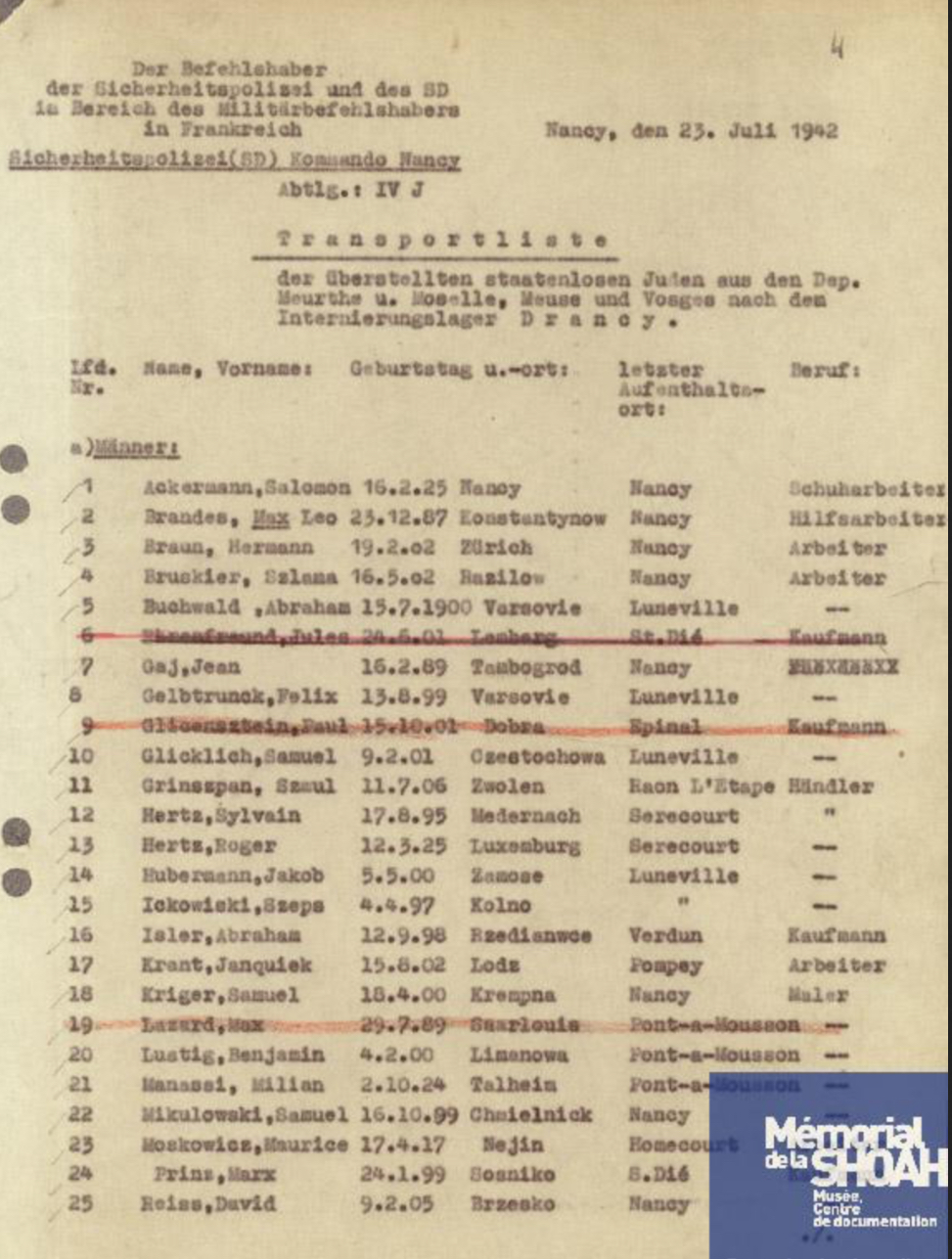

Liste de transport de Juifs apatrides des départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges vers le camp d’internement de Drancy.

Le convoi de déportation n°11 part de Drancy le 27 juillet 1942. La majorité des déportés sont des Juifs sans enfant, arrêtés le 16 juillet, lors de la rafle du Vel D'hiv, et dirigés vers le camp de Drancy. Avec eux sont déportés 62 Juifs pris dans le camp de Tourelles ainsi que 43 Juifs qui avaient été transférés de Châlons-sur-Marne à Drancy le 24 juillet et 81 Juifs transférés de Nancy le 23 juillet parmi lesquels Maurice Moszkowicz.

Le 20 juillet, Röthke (chef du « service juif» à la SS et directeur du camp de Drancy du 16 juillet 1942 au 2 juillet 1943) envoie des directives au sous-directeur des affaires juives à la préfecture de police de Paris, André Tulard, concernant les prochains convois à quitter le Bourget-Drancy y compris celui du 27 juillet. Röthke énumère les objets que chaque déporté devait apporter : des bottes, un vêtement de travail, de la literie, 1 timbale, 1 cuillère et 1 écuelle. Cette mesure fut prise par les autorités pour éviter la panique en assurant que les déportés allaient travailler. Röthke signale qu’avant le départ du convoi, chaque Juif devait être minutieusement fouillé. Un wagon spécial transportant des vivres pour 15 jours devait être prévu. Un Juif serait désigné par wagon comme responsable du maintien de l’ordre pendant le trajet et du nettoyage des wagons à l’arrivée. Une escorte d’un officier pour 30 hommes devait être fournie par la gendarmerie française tandis qu’une escorte allemande composée d’un officier pour neuf hommes serait fournie par la Feldgendarmerie (la police militaire allemande).

Röthke confirme le départ du convoi désigné D 901-6 le 27 juillet à 10h30 de la gare du Bourget-Drancy vers Auschwitz avec à son bord 1000 Juifs.

Une déportée réussit à écrire une lettre qu’elle lance du train avant son passage à la frontière franco-allemande. Cette lettre est adressée au concierge de son immeuble, à qui elle avait confié ses enfants. « Je ne sais pas si cette lettre vous parviendra. Nous nous trouvons dans un wagon à bestiaux. On nous a enlevé jusqu’aux objets de toilette les plus nécessaires. Pour un voyage de trois jours, nous avons à peine du pain, et de l’eau au compte-gouttes. Les besoins nous les faisons sans nous gêner, par terre, femmes et hommes. Il y a parmi nous une morte. Quand elle agonisait j’ai appelé au secours. On aurait peut-être pu la sauver. Mais les wagons sont plombés, elle est restée sans secours. Et maintenant, nous devons supporter l’odeur de la mort. On nous menace de coups et de fusillades. Ma sœur et moi nous nous encourageons mutuellement et espérons quand même. Je vous embrasse tous, les enfants, la famille et les amis. Sarah. »

À leur arrivée à Auschwitz le 29 juillet, tous les déportés sont sélectionnés pour des travaux forcés. Les hommes sont tatoués des numéros 5389 à 54076 et les femmes sont tatouées des numéros 12340 à 13081. Selon Serge Klarsfeld, on dénombrait 13 rescapés de ce convoi en 1945.

Théophilia et ses deux enfants les plus jeunes ne sont pas inquiétés lorsque les deux aînés de la famille sont arrêtés : en effet, l’ordre était alors de n’arrêter que les hommes de plus de 16 ans. Cependant, les deux petits et leur mère sont à leur tour arrêtés au début du mois d’octobre 1942 par la Gestapo.

Cette arrestation s’inscrit dans un contexte particulier, lié à l’échec relatif des rafles de l’été 1942 et à l'insuffisance des effectifs de Juifs arrêtés par rapport aux attentes des autorités allemandes.

Le 6 octobre 1942, Helmut Knochen, commandant de la Sicherheitspolizei et du Sicherheitsdients à Paris, informait les différents services de la SIPO-SD que les 9 et 10 octobre les juifs de plusieurs nationalités (autres que français) seraient arrêtés : Belges, Hollandais, Roumains, Bulgares, Yougoslaves, ainsi que les Juifs apatrides, et les Juifs anciennement allemands, sarrois et dantzigois. Ces arrestations devaient cibler des hommes, mais aussi des femmes et des enfants ; aucune limite d’âge n’était imposée. En conséquence, les bureaux régionaux de la SIPO-SD dépêchaient des ordres d’arrestation aux préfets régionaux de zone occupée. Les Juifs étaient arrêtés à leur domicile et acheminés vers des centres de rassemblement puis vers Drancy.

C'est donc vraisemblablement dans ce cadre que Fernand, David et leur mère sont arrêtés : ils sont certes officiellement de nationalité française et polonaise, mais si on considère que Maurice, le second fils de la famille, était considéré comme apatride au moment de son arrestation en juillet 1942, on peut penser qu’il en était de même pour le reste de la famille.

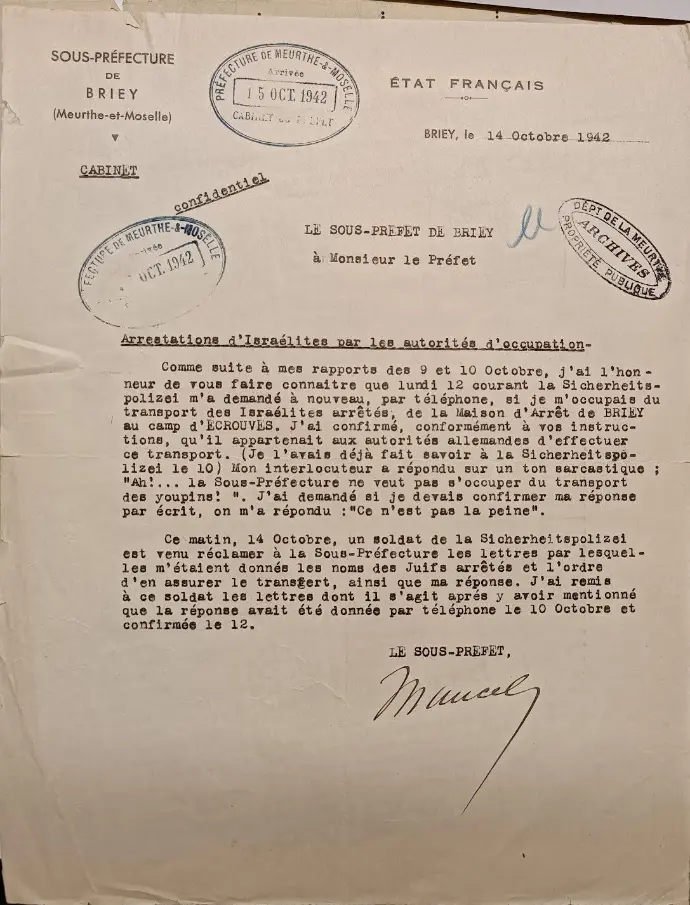

Des documents conservés aux Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle nous apprennent qu’ils ont d’abord été internés à la maison d’arrêt de Briey, ps, à la demande de la Sicherheitspolizei, et par les soins des autorités allemandes, transférés au camp d’Ecrouves.

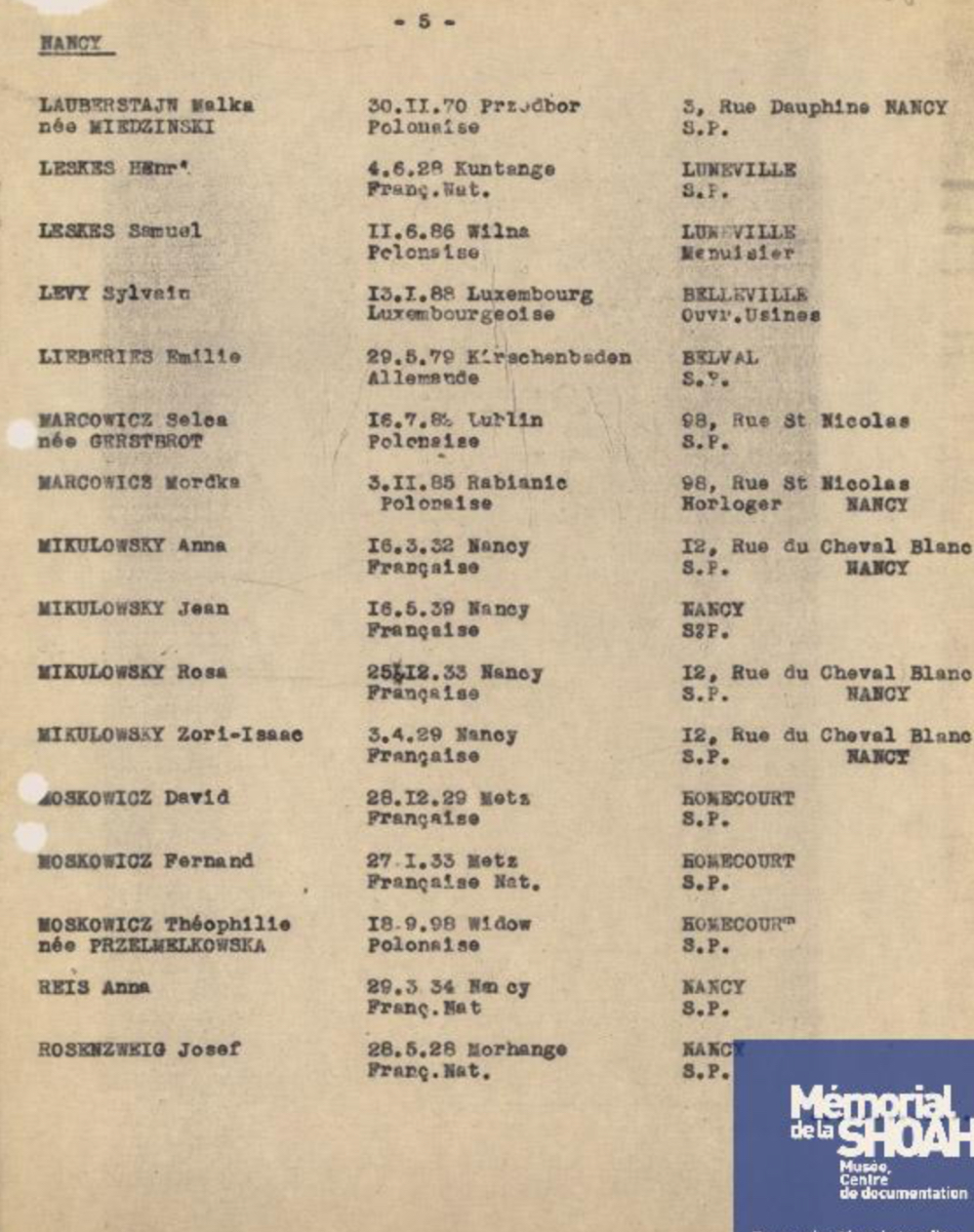

Les membres de la famille Moszkowicz figurent sur une liste des internés du camp conservée aux AD de Meurthe et Moselle ; on y découvre que les deux enfants, bien que nés en France et donc en théorie français par déclaration, sont enregistrés en tant que Polonais, ce qui explique leur arrestation et leur internement à une époque où les juifs français n’étaient pas encore visés par ces mesures.

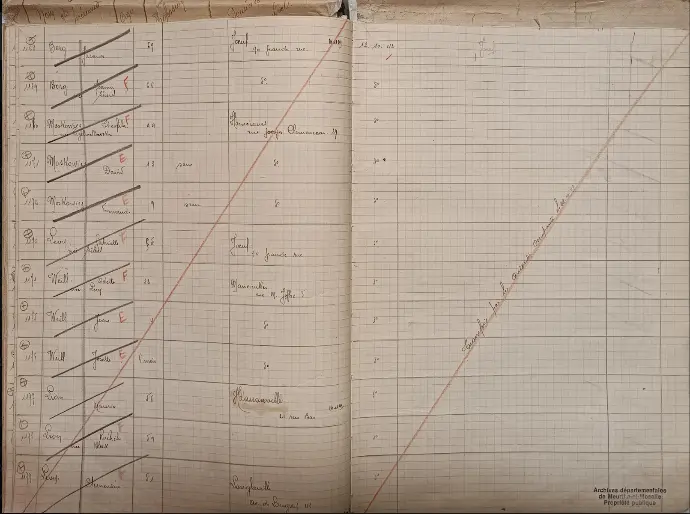

Le registre d’écrou du camp de résidence surveillée d'Écrouves (AD Meurthe et Moselle, 927W164) nous apprend que Théofila (Théophilia), David et Fernand ne sont resté que quelques jours à Ecrouves : arrivés le 12 octobre 1942, ils ont été « transférés par les autorités allemandes » le 23 octobre suivant.

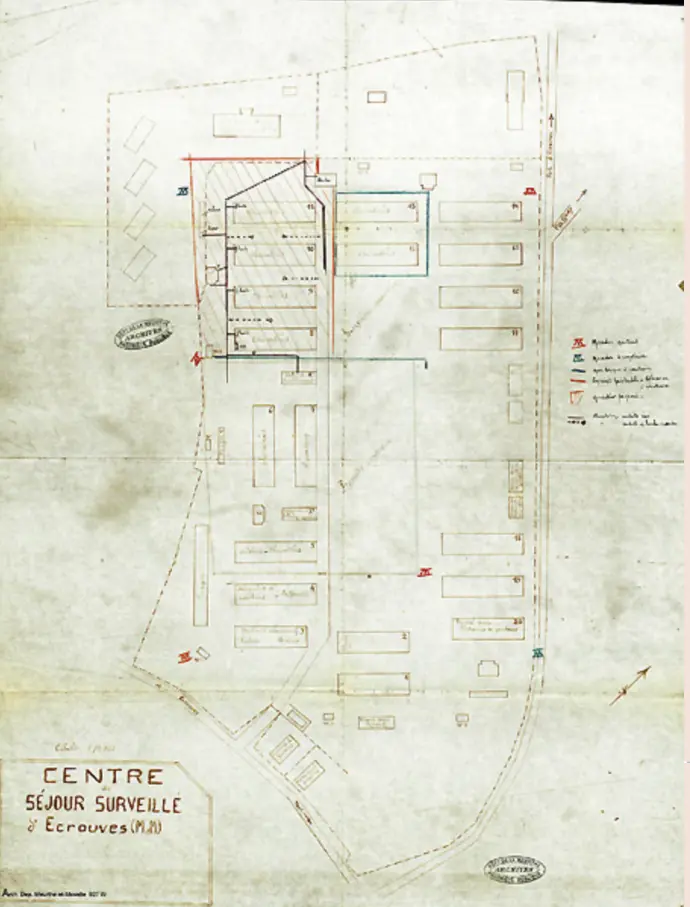

Le camp d’Ecrouves était, en effet, un camp d’internement et de transit, ouvert le 22 juin 1941, à la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle et de Région Jean Schmidt.

Le site d’Ecrouves n’avait pas été choisi par hasard : près de Tours, à 23 km de Nancy, il présentait l’avantage d’être à la fois en zone rurale, assez isolé pour permettre la discrétion de l’internement, et proche de grands axes de circulation routière et ferroviaire, ce qui facilitait les transferts d’internés vers d’autres camps.

On y trouvait différents types d’internés : « politiques » (opposants au régime de Vichy), économiques (détenus pour marché noir), étrangers et raciaux (Juifs).

À leur arrivée, après la fouille obligatoire et leur inscription dans le registre d’écrou, ils devaient se défaire de toutes leurs possessions personnelles, ne pouvant conserver que leur alliance.

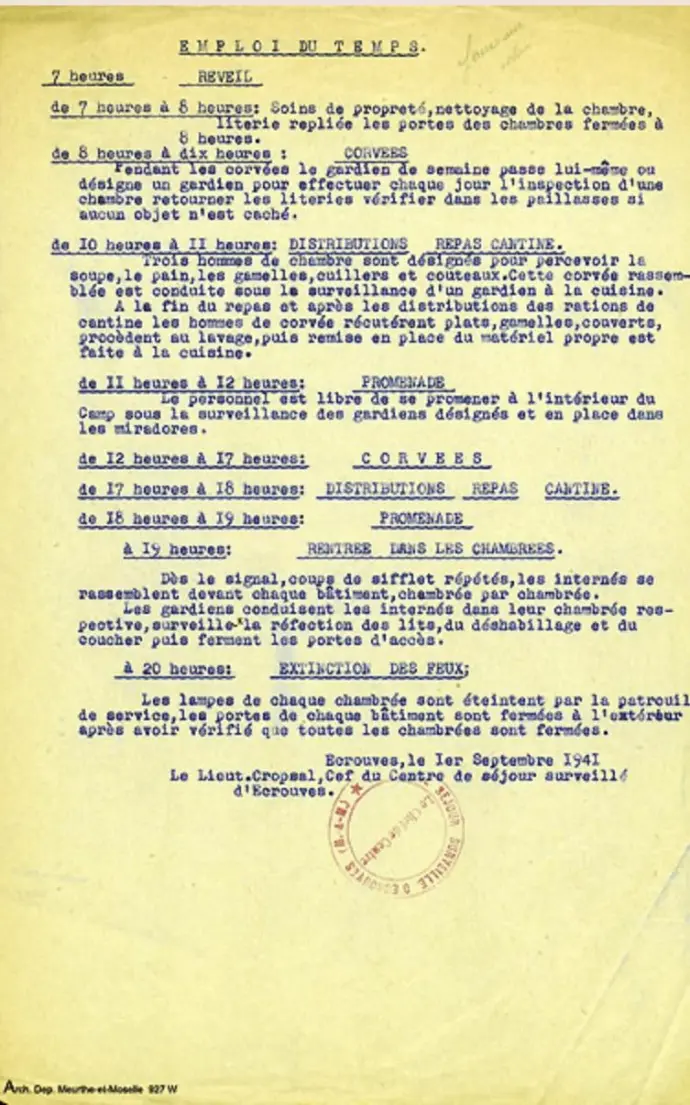

Les conditions d’internement y étaient très strictes et spartiates : le camp était installé dans les locaux délabrés de la caserne Marceau désaffectée et l’emploi du temps des détenus était très précis comme le montre le document ci-contre.

Emploi du temps au premier septembre 1941, AD Meurthe-et-Moselle,

cote 927W1

Emploi du temps au premier septembre 1941, AD Meurthe-et-Moselle,

cote 927W1

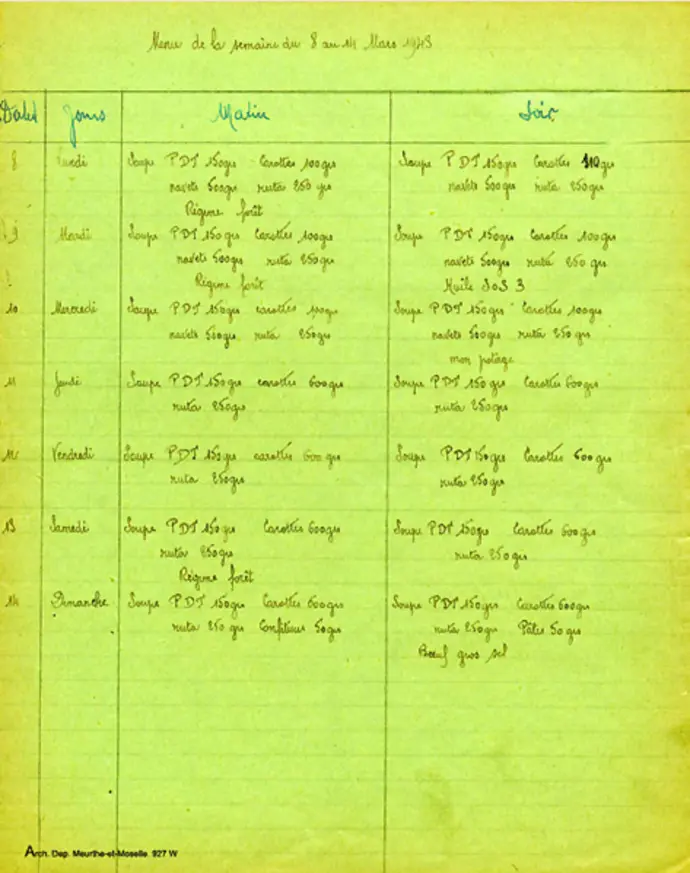

Le régime alimentaire, dans le contexte de restrictions généralisées de l’époque, était frugal, composé essentiellement de légumes, sous forme de soupe à base de carottes, navets, rutabagas, distribuée deux fois par jour. La viande et la confiture étaient des luxes réservés aux dimanches. Les enfants bénéficiaient toutefois d’un régime spécifique (AD Meurthe et Moselle, 927W156).

Au lendemain du premier statut des Juifs du 4 octobre 1940, le gouvernement de Vichy donne tout pouvoir aux préfets pour arrêter et interner les israélites étrangers dans des camps spéciaux, et dès sa création, le camp d’Ecrouves reflète cette politique antisémite à laquelle s’ajoutent les mesures allemandes. Le second statut de Juifs du 2 juin 1941 donne la possibilité d’internement administratif des hommes juifs français ; cependant, c’est surtout à partir de 1942, après la décision prise par les nazis lors de la conférence de Wannsee de mettre en place la « solution finale au problème juif en Europe », que les arrestations de juifs progressent : on n’arrête plus seulement les juifs étrangers masculins, mais aussi les Français, les femmes, les enfants.

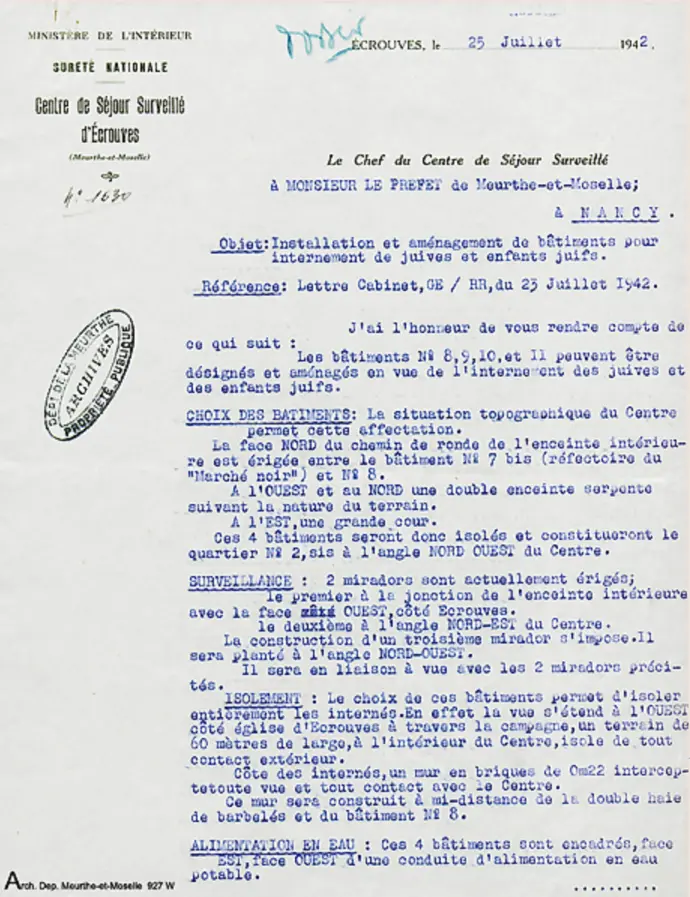

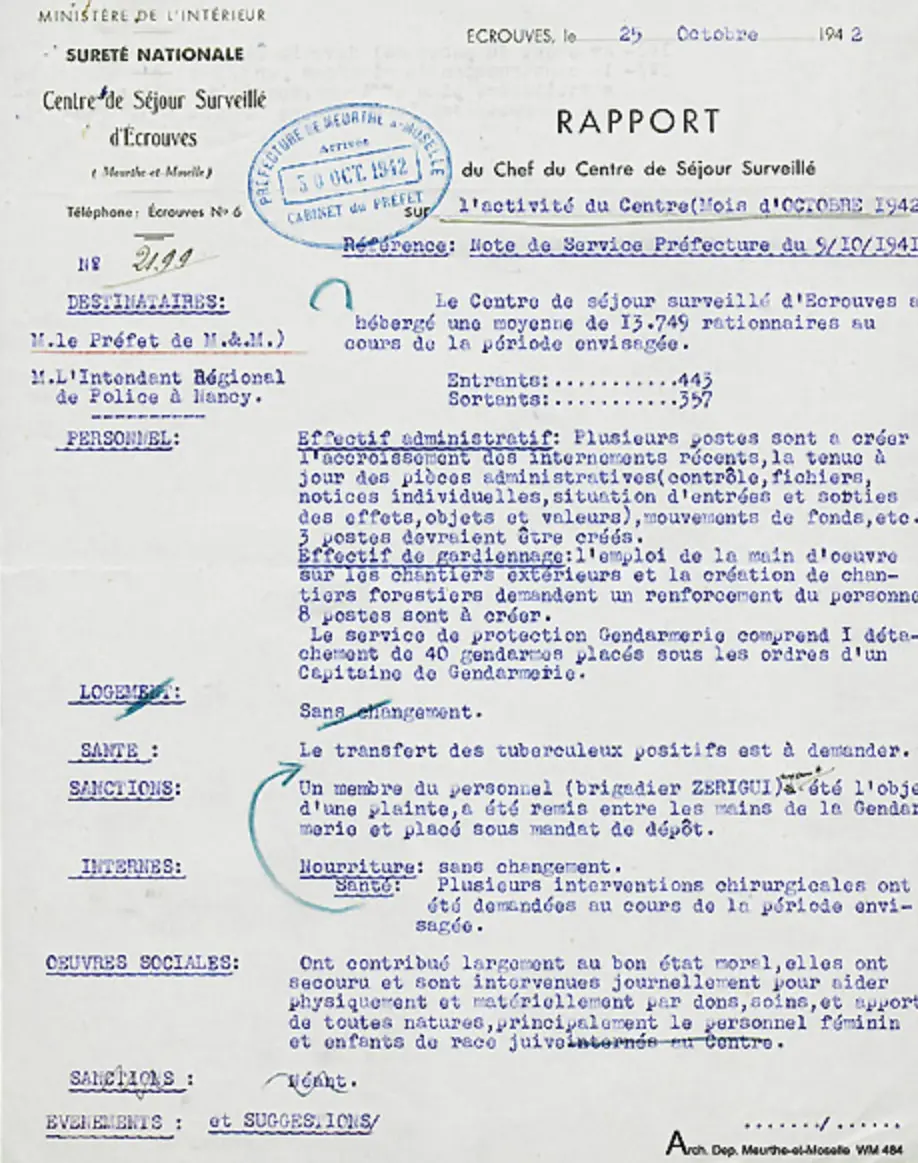

Un rapport du chef de Centre de Séjour Surveillé d’Ecrouves, daté du 25 juillet 1942, soit une semaine après la rafle du Vel’ d’Hiv, est révélateur de cette politique et de l’augmentation importante du nombre de détenus de confession juive.

Désormais on prévoit la division du camp en trois : une première partie bénéficiant d’un régime plus souple, réservée aux internes non raciaux ; deux autres quartiers doivent accueillir les Juifs, les hommes étant strictement séparés des femmes et des enfants. Des travaux (jamais achevés) prévoient l’isolement absolu des Juifs dans des baraquement entourés d’une double enceinte gardée par des miradors.

En octobre 1942, quand les petits David (13 ans), Fernand (9 ans) et leur mère arrivent à Ecrouves, un rapport d’activité mensuel fait état de conditions de vie particulièrement difficiles :

On y lit à la fois l’insuffisance en nombre et en qualité du personnel d’encadrement des internés, à tel point qu’un des membres de ce personnel a dû être remis à la gendarmerie, vraisemblablement des suites d’une plainte pour voies de fait sur la personne de détenus, l’augmentation des effectifs, notamment israélites, et des ravages sanitaires liés à la tuberculose.

- Drancy, la déportation

Les Moszkowicz ne demeurent que peu de temps à Écrouves (ils y sont depuis le 12

octobre) avant leur transfert pour Drancy le 23 octobre 1942.

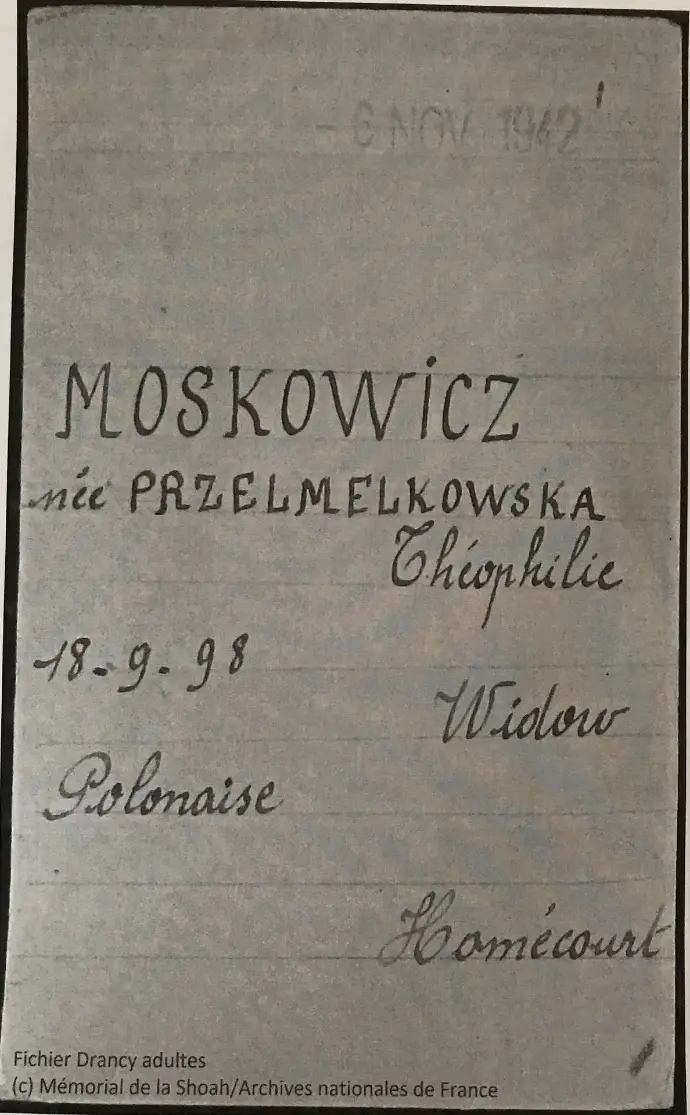

Le fichier de Drancy ne conserve qu’une fiche très laconique concernant Théophilia : on y lit simplement son nom marital et son nom de jeune fille, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et son dernier lieu de résidence.

On y trouve aussi la date du 6 novembre 1942, date de sa déportation, avec ses deux enfants par le convoi n°42.

David, Fernand et Théophilia figurent sur la liste originale du convoi de déportation conservée par le Mémorial de la Shoah, parmi les 1000 Juifs de ce transport vers le centre de mise à mort de Birkenau.

Les ordres d’Helmut Knochen ont en effet abouti à des arrestations en grand nombre : le 30 octobre, Ernst Röthke, dirigeant le camp de Drancy depuis le 16 juillet 1942, envoie à Knochen un rapport résumant les arrestations effectuées en zone occupée. Il précise que 1965 Juifs ont été arrêtés et il demande que l’on prévoie le départ de trois convois vers Auschwitz-Birkenau pendant les dix premiers jours du mois de novembre. Chaque convoi doit contenir entre 800 et 1000 Juifs. Le 31 octobre, Röthke rapporte à Adolf Eichmann, alors en poste à Berlin, que quelques semaines plus tard il y aurait plus de 3000 Juifs à Drancy, et qu’il envisage le départ de trois convois les 4, 6 et 9 novembre. Ces départs sont autorisés le 2 novembre par Rolf Gunther, adjoint d’Eichmann.

C’est donc en vertu de cette autorisation qu’est organisé le convoi 42 du 6 novembre.

Sur les conditions du trajet entre Drancy et Birkenau, nous avons peu d’informations : sur les mille déportés de ce convoi, seuls quatre hommes étaient encore en vie en 1945.

Néanmoins un juif viennois, Léo Bretholz, arrêté sur la ligne de démarcation, a livré un témoignage sur les conditions du début du trajet : les policiers qui surveillent les déportés dans le transfert entre Drancy et la gare du Bourget hurlent et les poussent avec les crosses de leurs fusils. Le convoi comprend des vieillards sur des brancards, des enfants en pleurs déportés sans leurs parents, des nouveaux-nés. Le transport (comme pour les autres convois) se fait dans des conditions inhumaines que Bretholz décrit : « le train resta inerte. Au centre du train il y avait un seau pour nos besoins, mais il n’y avait nulle part pour déverser son contenu. La puanteur était insupportable. On se forçait à ne pas vomir, mais plusieurs d’entre nous n’ont pu se retenir ».

Parti de Drancy le 6 novembre 1942 à 8h55, le train arrive sur la Judenrampe d’Auschwitz le 8.

Cent quarante cinq hommes sont sélectionnés pour les travaux forcés, ainsi que 82 femmes.

Théophilia, accompagnée de ses deux petits garçons, David (13 ans)et Fernand (9 ans), a très certainement fait partie des déportés gazés dès leur arrivée.

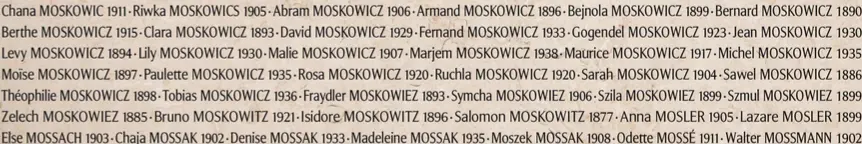

David, Fernand, Maurice et Théophilie Moszkowicz sur le Mur des noms au Mémorial de la Shoah à Paris

Plaque mémorielle apposée à l’école d’Homécourt, dévoilée le 26 avril 2009