MATHILDE FEINGRÜTZ (FAJNGRYTZ)

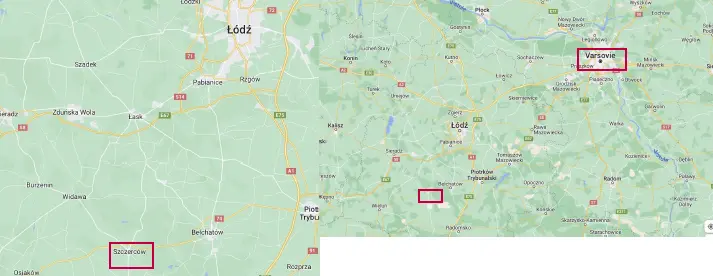

Son père, Mordka Élie Fajngrytz avait vu le jour le 20 août 1888 (ou le 29 août 1887) à Varsovie, en Pologne. Ses parents étaient Szaja Mendel et Krusa Heral. Il était le dernier né d’une fratrie de cinq enfants et avait quatre frères aînés dont l’un avait émigré à Londres : Fraim, Jacques, Abraham et Jonas.

Sa mère, Rajzel Mitelman était, quant à elle, née le 7 février 1895 dans la ville polonaise de Szczercow, dans la province de Łódź. Ses parents se nommaient Mochem et Esther Natli Stajman. Elle avait quatre frères (Abraham, Joseph, Samuel et Zedig) et quatre soeurs (Gisel, Sara, Régine et Irmet (?)) dont certains avaient émigré au Brésil, à Londres ou à New York.

Monsieur Fajngrytz était arrivé à Metz au début des années 1920 : dans un courrier de demande de naturalisation, il affirme résider dans la ville depuis le 19 juillet 1920 et n’avoir « plus aucun espoir de retourner dans son pays ».

Il n’avait pas participé à la Première Guerre mondiale en tant que combattant dans ce qui était alors encore l’empire russe, mais avait été occupé à Varsovie en tant que coupeur, donc vraisemblablement dans une entreprise de confection, c’est d’ailleurs dans cette activité de confection de vêtements qu’on le retrouve à Metz à partir de 1920.

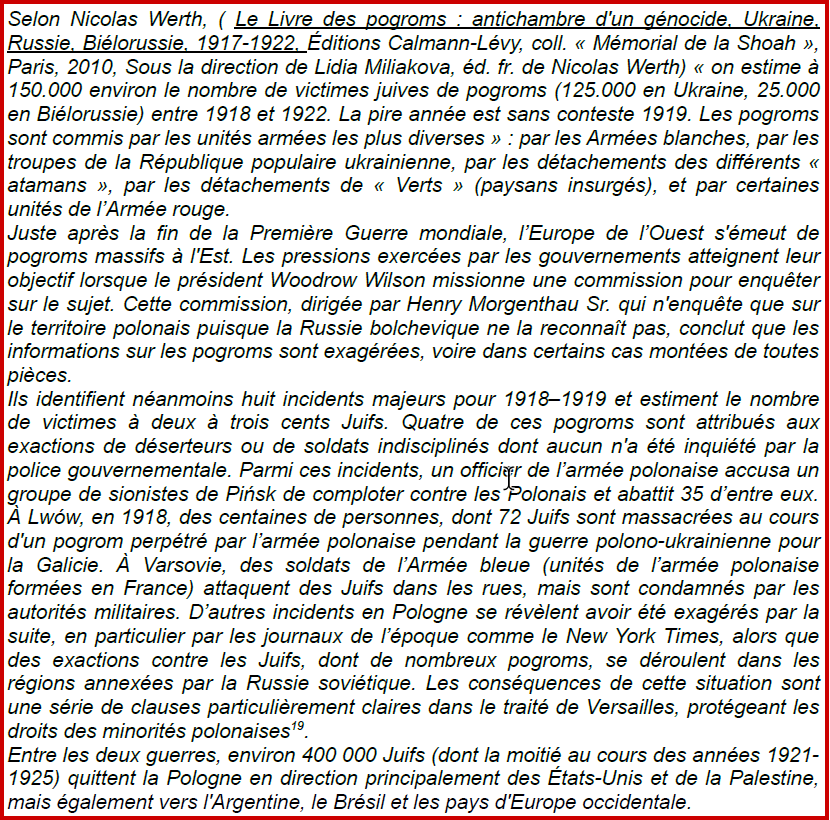

Il est très vraisemblable qu’il a fui son pays et sa ville d’origine, aux lendemains du premier conflit mondial, alors que la Pologne venait d’être créée, comme bon nombre de ses coreligionnaires, pour échapper aux persécutions antisémites qui y avaient alors cours.

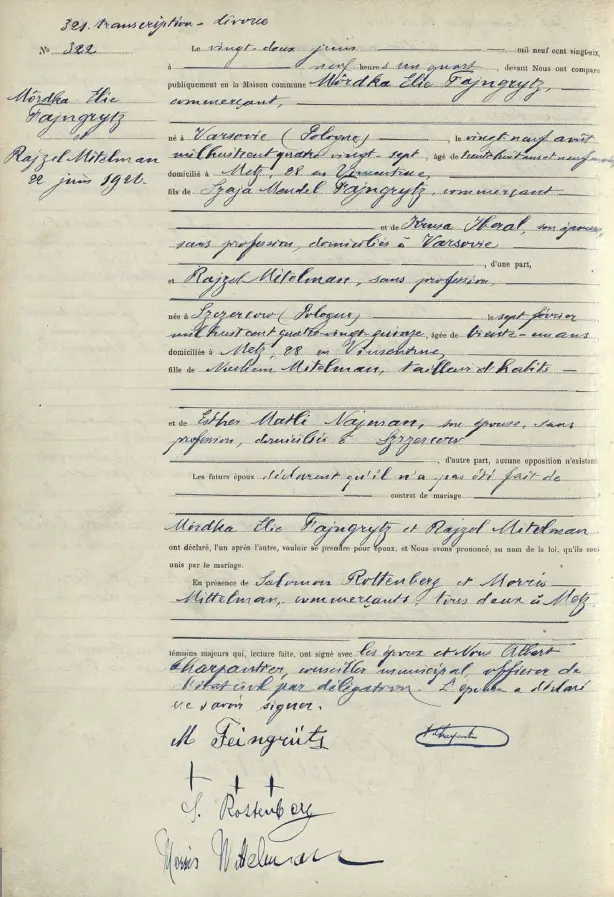

Mordka épouse Rajzel Mitelman le 22 juin 1921, à Metz

On sait que la famille a résidé à Metz, avec des interruptions et un passage à Lunéville entre le 9 janvier et le 7 juin 1922 et à Verdun où le jeune couple s’installe au 25 rue de la chaussée entre le 23 février et le 29 décembre 1923.

Acte de mariage conservé aux archives municipales de Metz

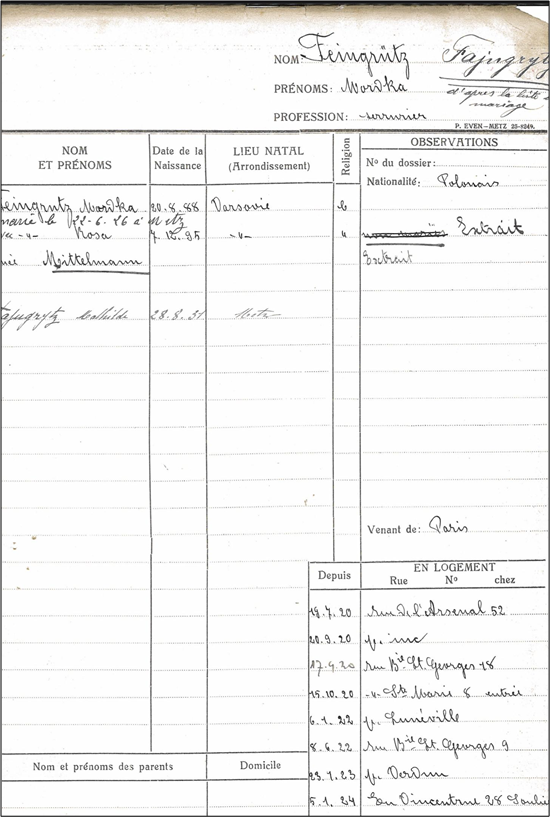

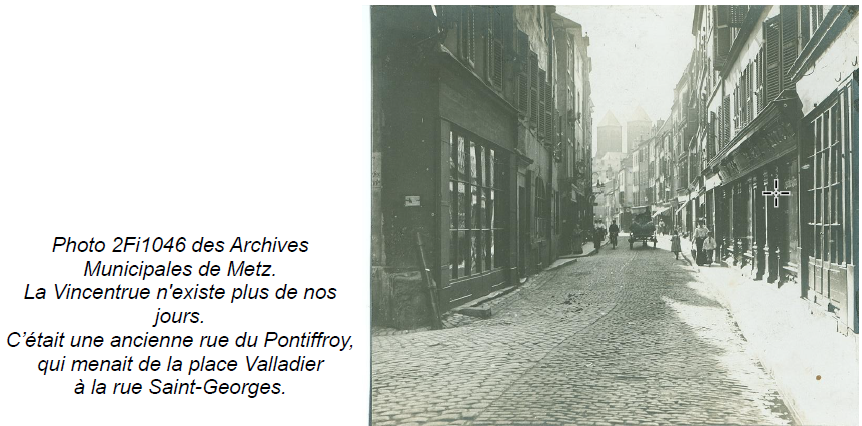

A Metz, différents documents attestent de leur installation à partir du premier janvier 1924 au premier étage d’un immeuble sis 28 en Vincentrue.

Fiche domiciliaire de la famille Feingrutz,

archives municipales de Metz

On notera, sur cette fiche domiciliaire postérieure à la naissance de Mathilde et à la naturalisation des parents (obtenue en 1930), que leur nom a été « francisé » en Feingrütz (au lieu de Fajngrytz vraisemblablement imprononçable pour les Français)

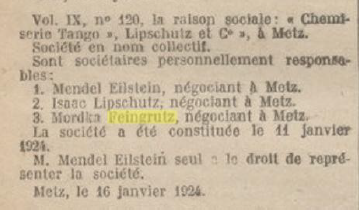

On sait qu’en 1924 Mordka exerçait la profession de « fabricant de chemises », co-sociétaire d’une entreprise créée le 11 janvier 1924, la « chemiserie Tango », Lipschutz et Cie, mentionnée au registre des firmes pour l’Alsace-Moselle au JORF le 17 avril suivant.

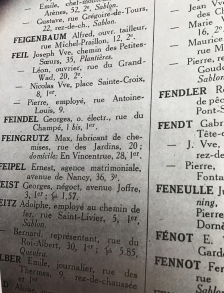

Il est par ailleurs identifié dans l’annuaire de Metz en 1936 comme « fabricant de chemises » dans une société domiciliée 20 rue des jardins.

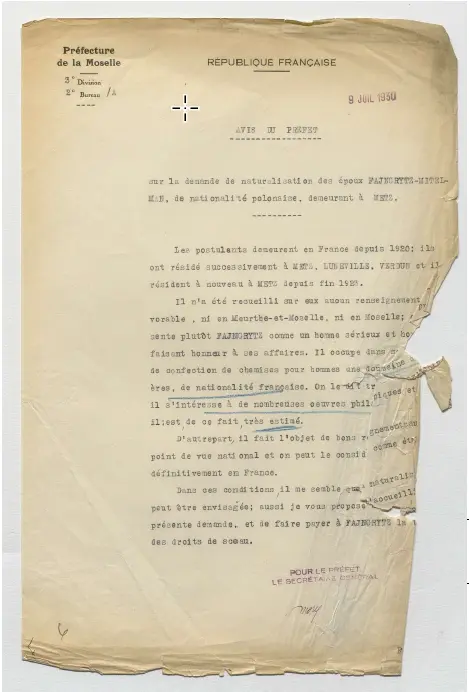

On apprend, par un avis du préfet de la Moselle concernant la demande de naturalisation déposée par le couple en 1930, qu’il y employait « une douzaine de couturières de nationalité française ».

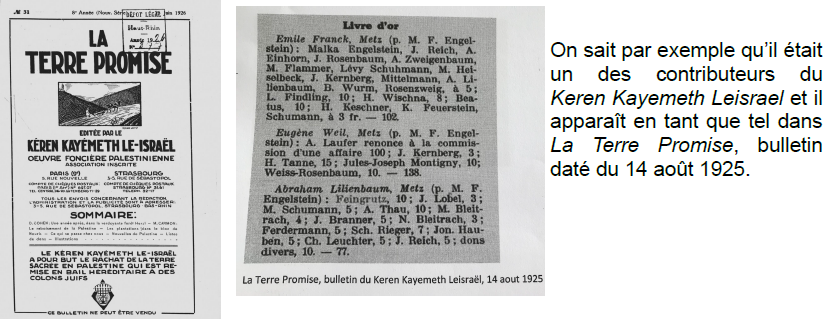

On apprend aussi dans ce courrier qu’il s’intéressait « à de nombreuses oeuvres philanthropiques » et était « de ce fait, très estimé ».

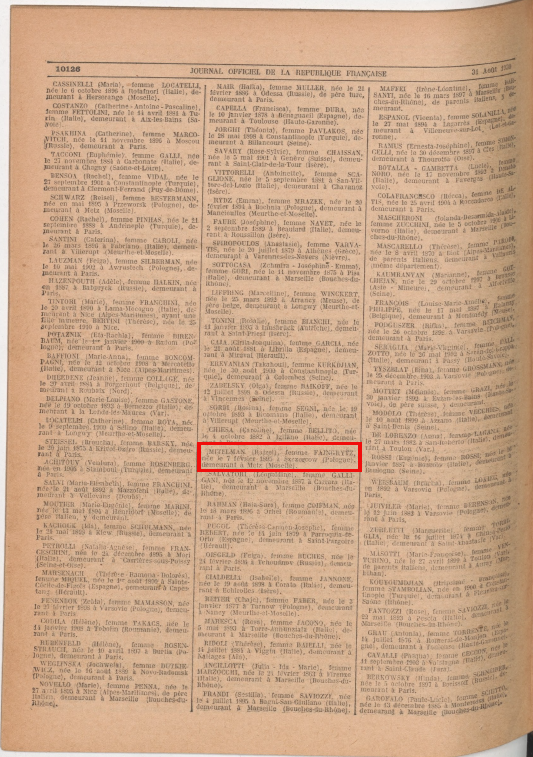

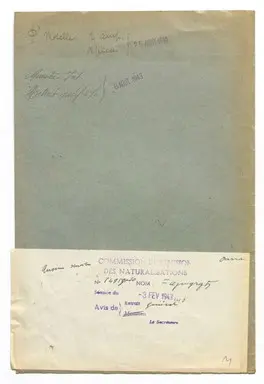

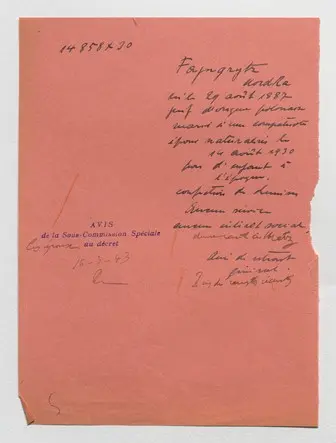

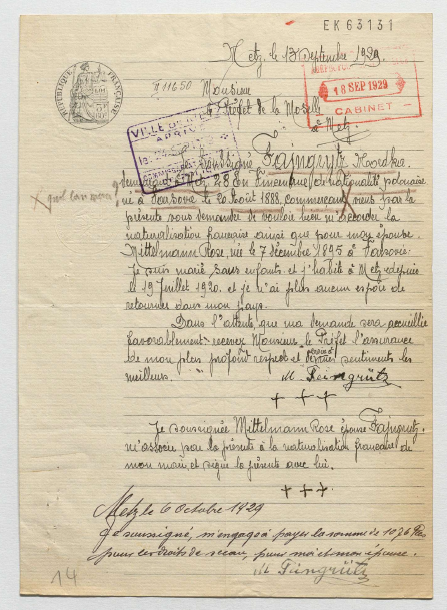

En 1930, le couple Fajngrytz demande sa naturalisation. Les archives nationales possèdent l’intégralité du dossier qui a reçu un avis favorable le 14 août 1930, avec publication du décret de naturalisation au JORF du 31 août de la même année.Le dossier de naturalisation du couple nous donne quelques renseignements

au sujet des époux Fajngrytz : outre le fait qu’ils sont en bonne santé, on y apprend qu’ils disposent d’une certaine fortune personnelle constituée par la fabrique de chemises, qu’ils jouissent d’une bonne réputation, qu’ils parlent suffisamment bien français et font des efforts pour l’apprendre mieux, qu’ils sont en bonne voie d'assimilation et que leur naturalisation produira un bon effet sur la population française en raison des qualités personnelles de monsieur Fajngrytz.

Il semblerait qu’après leur naturalisation, ils aient « francisé » leur nom polonais difficile à prononcer pour les Français, Fajngrytz devient alors Feingrütz et Mordka devient Max ; de la même façon, le prénom de Rajzel est francisé en « Rosa »ou « Rose » selon les documents consultés.

Le dossier de naturalisation du couple nous donne quelques renseignements au sujet des époux Fajngrytz : outre le fait qu’ils sont en bonne santé, on y apprend qu’ils disposent d’une certaine fortune personnelle constituée par la fabrique de chemises, qu’ils jouissent d’une bonne réputation, qu’ils parlent suffisamment bien français et font des efforts pour l’apprendre mieux, qu’ils sont en bonne voie d'assimilation et que leur naturalisation produira un bon effet sur la population française en raison des qualités personnelles de monsieur Fajngrytz.

Il semblerait qu’après leur naturalisation, ils aient « francisé » leur nom polonais difficile à prononcer pour les Français, Fajngrytz devient alors Feingrütz et Mordka devient Max ; de la même façon, le prénom de Rajzel est francisé en « Rosa »ou « Rose » selon les documents consultés.

Une enfance dans la guerre

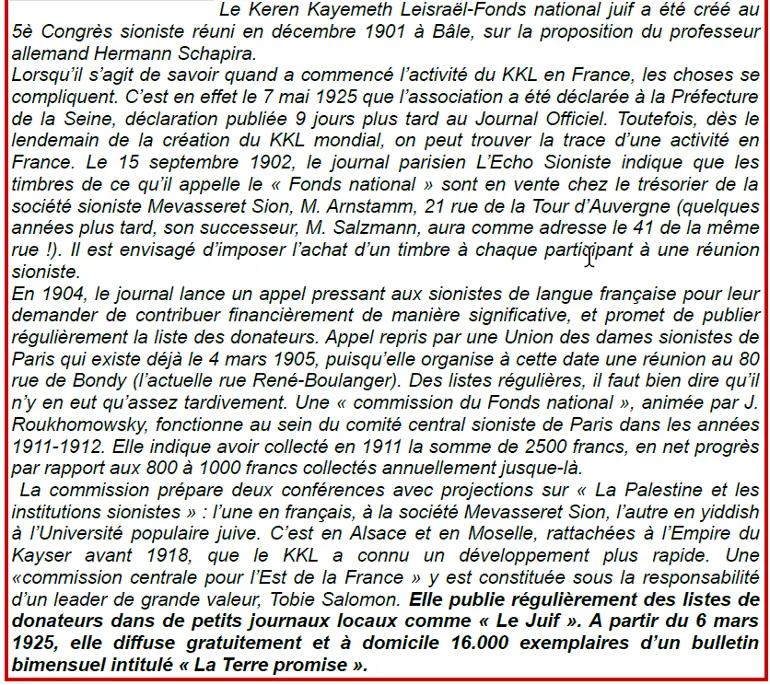

Le 28 août 1931 à 6 heures, naît à Metz la petite Mathilde, seule enfant du couple.

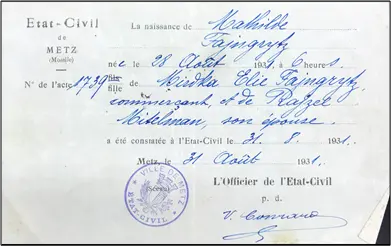

Elle est scolarisée dans les petites classes du lycée Fabert, proche du domicile familial d’en Vincentrue.

On ne sait quasiment rien de sa petite enfance, si ce n’est qu’elle était vraisemblablement une enfant espiègle, en témoigne une anecdote racontée par Madame Céline Naymark, une de ses copines d’enfance, décédée en 2020, à Monsieur Laurent Kahane: elle se souvenait d’un jour de carnaval (probablement la fête juive de Pourim, vers février entre 1936 et 1940). Dans une sorte de salle des fêtes de la communauté juive, on a installé les gens (les enfants ?) pour une photo de groupe. Les deux copines étaient assises l’une à côté de l’autre. Juste avant la photo, Mathilde a dit à Céline «attention ça va exploser » (en faisant allusion à l’éclair de magnésium utilisé à l’époque pour éclairer la prise de vue). Céline prise de peur est partie en courant… et le photographe a pris la photo.

Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, la vie de Mathilde se trouve bouleversée.

Des plans d’évacuation des populations civiles des régions françaises frontalières de l’Allemagne furent en effet, mis en place. Le département de la Charente accueillit ainsi les populations du département de la Moselle, dont un certain nombre de juifs étrangers originaires d’Europe de l’Est, comme la famille Fajngrytz, ou encore la famille Moszkowicz.

Si l’on en croit le témoignage d’un autre membre de la communauté juive de Metz, Robert Franck[1], « toute la population messine devait quitter la ville. C’était organisé officiellement par la mairie et la préfecture. Les Juifs se regroupèrent pour partir en train. Je crois qu’il y a eu un train entier de Juifs. Cela représente beaucoup de monde. Selon mes souvenirs, Metz était une ville de 50 000 habitants. On part. Je me souviens également que mon père a été nommé chef de train, peut-être parce qu’il avait une certaine autorité dans la communauté. Nous arrivons à Royan. Toutes les familles ont été dispersées dans plusieurs villes de la côte atlantique.Comme Royan était une ville de villégiature, beaucoup de maisons étaient vides et donc réquisitionnées. On attribuait à chaque famille une villa. » […] « Au mois d’octobre 1941, mes parents ont dû recevoir un ordre, ou une lettre, les enjoignant de faire des petits bagages et de se rendre tel jour, à telle heure, très tôt le matin, à la gare de Royan. Et je suppose que cet ordre a été transmis à toutes les autres familles juives de Royan et aux familles juives de Metz, qui avaient été dispersées à La Rochelle et le long de la côte atlantique, désormais interdite aux Juifs ».[...]

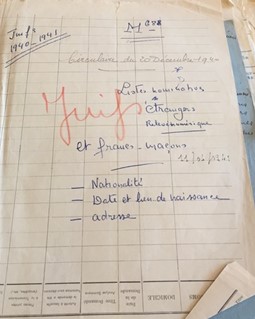

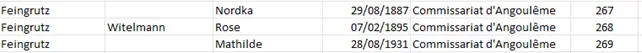

On peut raisonnablement supposer que la famille de Mathilde a suivi un cheminement similaire à moins que les Feingrütz ne se soient installés immédiatement à Angoulême où on les retrouve en 1941. Mathilde et ses parents figurent dans une liste des juifs recensés dans la ville, établie à partir d’une liste concernant l'épuration administrative, les dossiers des fonctionnaires ayant fait l'objet d'une enquête à la libération.

On y apprend que Mathilde, son père Mordka et sa mère Rose se sont fait recenser, conformément aux obligations légales, au commissariat d’Angoulême où ils étaient inscrits respectivement sous les numéros 269, 267 et 268.

Ils vivent alors au n°37 boulevard Denfert-Rochereau.

Encore une fois, nous devons recourir au témoignage d’une jeune fille juive ayant survécu à cette période sombre pour tenter d’imaginer ce qu’ont pu être le ressenti et la vie de la jeune Mathilde.

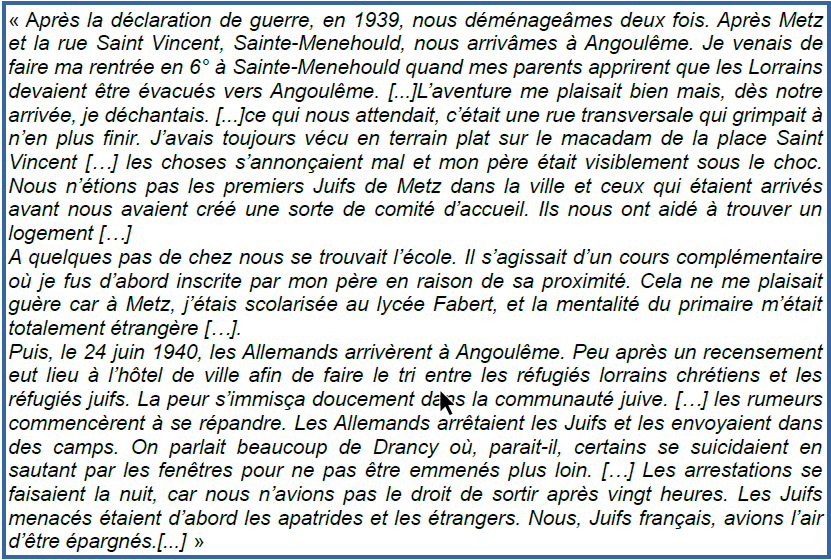

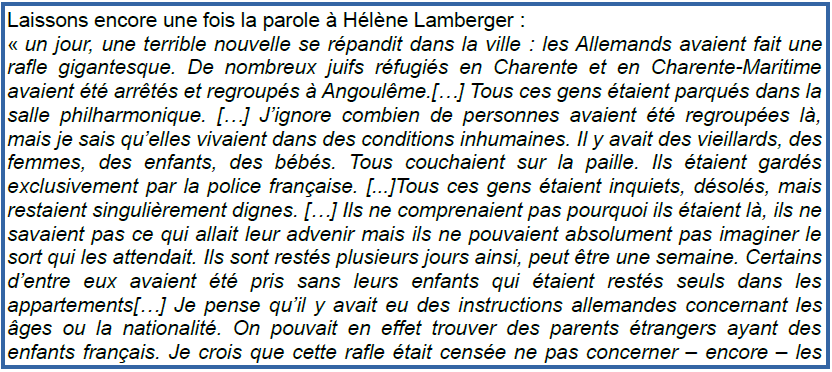

Hélène Lamberger, née en 1928 à Metz, dans une famille d’origine polonaise, est à peine plus âgée que Mathilde et a, comme elle, fréquenté le Lycée Fabert. Elle a publié en 2003 ses Mémoires22, dans lesquelles on peut lire son témoignage sur sa vie à Angoulême et la rafle d’Octobre 1942.

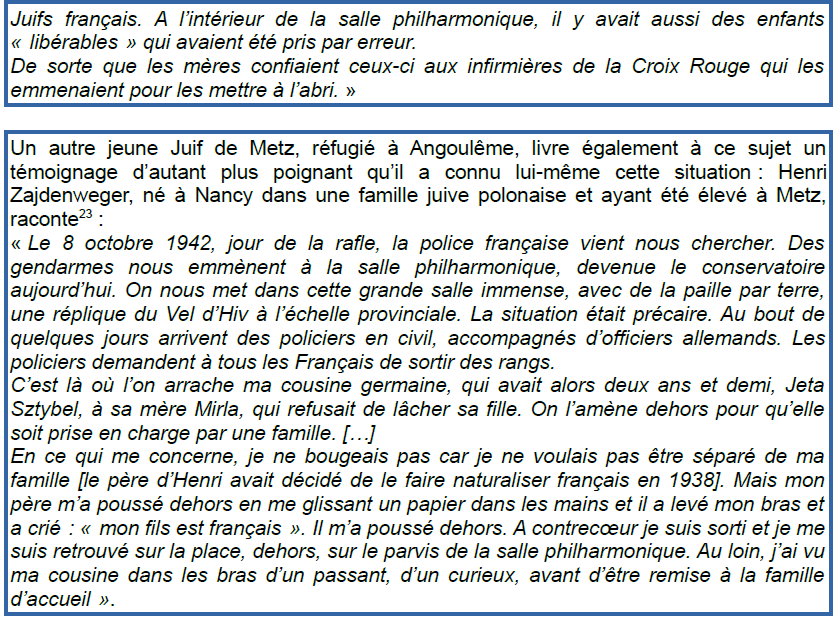

Dans leur maison du 37 boulevard Denfert-Rochereau, les Feingrutz accueillent des enfants juifs séparés de leurs parents après la vague d’arrestations de la nuit du 8 au 9 octobre 1942. (sur cet événement, voir : Benguigui G. et Svensen, F. La Rafle d’Angoulême, 8 octobre 1942, Angoulême-Drancy-Auschwitz racontée par des survivants, ed. Les Indes Savantes, 2021).

A cette date en effet, 442 juifs de la région sont arrêtés et enfermés dans la Salle du philharmonique d’Angoulême. Les juifs étrangers sont alors séparés des juifs de nationalité française qui sont libérés. Les Feingrütz, qui ont été naturalisés en 1930, échappent donc pour cette fois à la déportation. Mais des enfants juifs naturalisés français ou nés en France de parents étrangers se retrouvent alors seuls.

On imagine sans peine le désarroi, la peur de ces jeunes enfants, déjà déracinés et arrachés brutalement à leur famille qui espérait ainsi les sauver. C’est le cas notamment de la jeune Charlotte Schuhmann, ou des enfants Brzezinski, tous originaires de Metz.

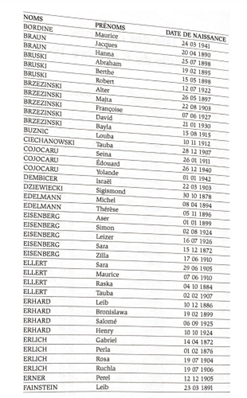

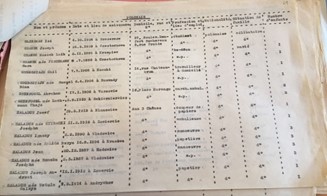

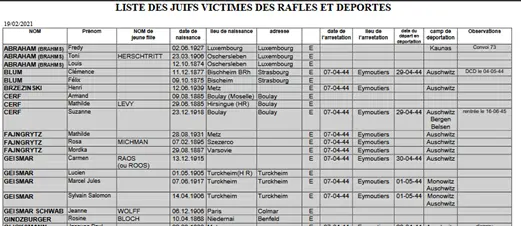

Reproduction partielle de la liste des

déportés après la rafle du 8 octobre 1942 ( liste complète dans Benguigi

(G.), Svensen (F.) La rafle d’Angoulême, 8 octobre 1942, les Indes

Savantes, 2021, pp.157-167)

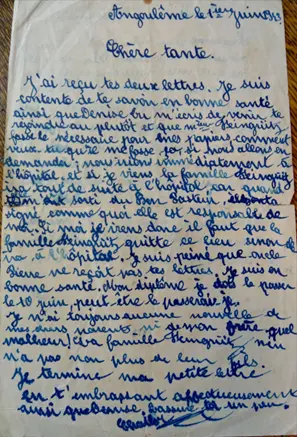

Charlotte Schuhmann (voir sa fiche sur le site du convoi 77 réalisée par les élèves du Lycée Louis Vincent de Metz : https://convoi77.org/deporte_bio/charlotte-schuhmann/) était une jeune fille originaire de Metz qui a été accueillie chez les Feingrütz après que ses parents aient été arrêtés lors de la rafle d'Angoulême les 8 et 9 octobre 1942. Étant de nationalité française, Charlotte n’a pas été envoyée à Drancy et déportée en même temps que ses parents, mais épargnée, au moins momentanément. Elle a d’abord été envoyée, avec 20 autres jeunes filles juives françaises, à l’orphelinat du bon pasteur à Angoulême, avant que le rabbin Bloch, rabbin de Metz qui officiait alors à Poitiers ne leur trouve une place dans des familles. Charlotte quitte l’orphelinat le 15 décembre 1942 et habite dès lors chez la famille Feingrütz. Elle mentionne explicitement leur nom dans deux lettres : d’abord en janvier 1943, puis dans une lettre qu’elle adresse à sa tante le 1er juin 1943. Elle évoque des papiers qui ne seraient pas en règle et parle du risque pour elle-même et les Feingrütz de se retrouver à «l’hôpital »* si elle fait les démarches pour les avoir. Elle mentionne aussi le fait que les Feingrütz sont inquiets d’être sans nouvelle de leur fils.

De ce fils Feingrütz, on ne trouve par ailleurs aucune mention, il y a cependant peu de doute qu’il s’agit bien de la famille de Mathilde puisqu’on ne trouve trace en France d’aucune autre famille de ce nom.

On ne sait pas précisément ce que Charlotte entend par là. Néanmoins, il semblerait que les familles juives aient utilisé un certain nombre de « codes » pour désigner des personnes, des lieux ou des institutions dans une correspondance qui était soumise à la censure. Ainsi, dans la correspondance qu’Hélène Berr échange avec son amie Odile Neuburger, « Eliane » est un nom de code utilisé pour désigner les juifs, « les surveillants généraux du lycée » désignent les gendarmes de Drancy, le « badge » est utilisé à la place de l’étoile jaune…. On peut peut-être supposer que l’hôpital pouvait être un camp d’internement puisque les parents de Charlotte avaient été transférés à Drancy avant d’être déportés vers Auschwitz par le convoi n°40 du 4 novembre 1942.

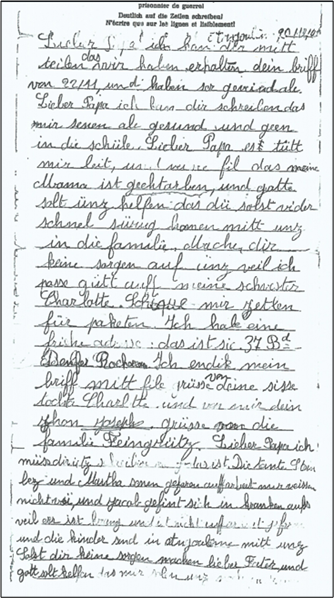

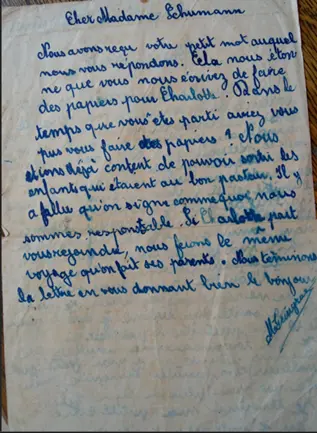

Au verso de la lettre adressée par Charlotte Schumann à sa tante, on trouve un message de Mme Feingrütz.

Puisque nous savons par ailleurs qu’elle ne sait pas écrire (elle signe de trois croix son acte de mariage et sa demande de naturalisation cf. supra p.42), puisque l’écriture n’est pas la même que celle de Charlotte Schumann, de même que le style est plus hésitant, nous pouvons raisonnablement supposer que c’est Mathilde elle-même qui a écrit le message sous la dictée de sa mère à destination de la tante de Charlotte.

Cette lettre témoigne à la fois de relations existant entre les deux femmes (elles s’envoient des « petits mots », la correspondance n’est donc pas exceptionnelle) et de la crainte dans laquelle vit la famille Feingrütz : ils se sont portés responsables de Charlotte qu’ils ont sortie de l’orphelinat du Bon Pasteur (où avaient été recueillies toutes les filles dont les parents avaient été raflés puis déportés le 8 octobre 1942), mais refusent de faire faire des papiers pour la jeune fille : il est vraisemblable que cette démarche administrative les rendrait trop « visibles » aux yeux de l’administration, alors même que la commission de révision des naturalisations s’est prononcée en février pour leur déchéance de nationalité française, qui sera effective en juillet. Mme Feingrütz fait part explicitement de sa peur de faire « le même voyage » que les parents de Charlotte

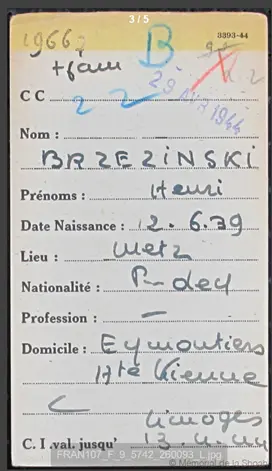

- Henri Brzezinski était un tout jeune enfant, né le 12 juin 1939, dont les parents étaient voisins des Feingrütz à Metz. La famille Brzezinski avait quitté Metz en mai 1940 pour s’installer à Angoulême, 31 b rue des Bézines. Les enfants, Charlotte et Henri se trouvent séparés de leurs parents après la rafle d'Angoulême, puisque ceux-ci ont conservé leur nationalité polonaise, tandis que Charlotte Brzezinski a acquis la nationalité française sur demande de ses parents, en 1938. Henri a vraisemblablement été confié par ses parents, au moment de la séparation entre juifs français et étrangers, aux Feingrütz dont ils étaient voisins à Metz ; ceux-ci devenant de la sorte la « famille d’adoption » du petit. Il est possible que Charlotte Brzezinski se soit elle aussi trouvée chez les Feingrütz, avec Charlotte Schumann dont elle était amie, de la fin 1942 au début de l’année 1943, puisqu’on ne retrouve ensuite trace d’elle qu’en juin 1943 quand elle intègre un foyer de l’UGIF (le foyer Lamarck à Paris)[1]

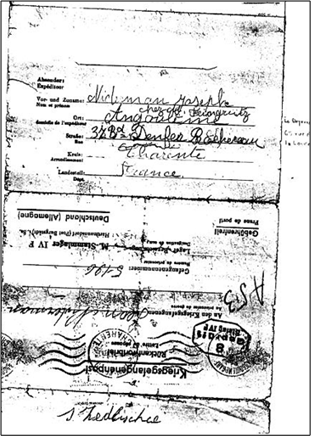

- Joseph Nidermann, dont la sœur est par ailleurs une amie de Charlotte Schumann, mentionne lui aussi la famille Feingrütz d'Angoulême dans une lettre adressée le 20 décembre 1942 à son père qui est prisonnier[2]. Il lui dit résider dorénavant au 37 boulevard Denfert-Rochereau donc chez les Feingrütz et transmet à son père les salutations de la famille Feingrütz (Grusse von die familie Feingrutz). Il affirme que les « enfants sont avec eux à Angoulême ».

Les enfants Nidermann, orphelins de mère depuis août 1942 et dont le père était prisonnier en Allemagne étaient, avant la rafle des 8-9 octobre 1942, hébergés par la famille Brzezinski. Après le 8 octobre, comme les autres garçons juifs, Joseph, alors âgé de 11 ans, a été placé à l’orphelinat du Doyenné à Angoulême. On ne sait pas ce qu’il est advenu de sa sœur Charlotte, 9 ans, mais on doit supposer qu’elle a été envoyée comme toutes les autres filles au foyer du Bon Pasteur[3].

On peut se demander pourquoi Joseph donne, dans ce courrier à son père, dans lequel il lui apprend par ailleurs le décès de sa maman, l’adresse des Feingrütz et non celle de l’orphelinat où il a été placé… Nous en sommes réduits à formuler des hypothèses : peut-être voulait il ainsi rassurer son père, enfermé dans un camp de prisonnier en Allemagne et donc impuissant à faire quoi que ce soit pour ses enfants, en lui laissant croire qu’une famille qu’il avait connue à Metz prenait soin de lui.

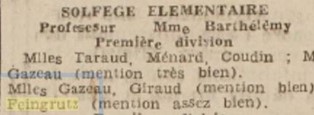

Mathilde mène vraisemblablement à Angoulême une vie normale de petite fille, suivant notamment des cours à l’école de musique et on retrouve son nom dans L’écho, grand quotidien d’information du Centre Ouest, à la date du 2 mars 1943, parmi les élèves de la classe de Mme Barthélemy dans la première division de solfège élémentaire, examen qu’elle obtient avec une mention « assez bien » .

Cependant, la vie de la famille Feingrütz en ce début d’année 1943 est marquée par un événement qui eut des conséquences dramatiques.

Un décret-loi du 22 juillet 1940 prévoyait la révision systématique de toutes naturalisations accordées depuis 1927 – 1927, parce que la loi du 10 août 1927, qui en remplaçait une fort ancienne de 1889, facilitait l’acquisition de la nationalité française en réduisant de dix à trois ans la durée de domiciliation sur le territoire (cinq ans aujourd’hui) et en multipliant les cas d’accession automatique. De fait, de 1917 à 1940, près de 900 000 personnes ont acquis la nationalité française, parmi lesquelles les parents de Mathilde, qui, nous l’avons vu, furent naturalisés par un décret du 14 août 1930.

La loi de 1940 était ambiguë : elle portait officiellement sur « la révision des naturalisations » mais son article premier évoquait « la révision de toutes les acquisitions de nationalité française ». C’est très différent, la naturalisation et l’acquisition de nationalité n’ont rien à voir. Numériquement d’abord, les acquisitions de nationalité sont deux fois plus nombreuses que les naturalisations. Juridiquement ensuite, les enfants de parents naturalisés français sont Français, alors que les personnes naturalisées sont nées étrangères.

La loi de 1940, comme toujours, a pris soin de s’entourer de précautions d’apparence juridique, et a laissé à une commission, composée par le garde des sceaux, le soin de donner un avis sur chaque déchéance de nationalité. La décision de dénaturalisation est prise, après avis de la commission, par décret du ministre de la justice. La loi ajoute une mention qui fait froid dans le dos : « cette mesure pourra être étendue à la femme et aux enfants de l’intéressé ». Une commission est donc mise en place – Vichy a toujours trouvé un magistrat pour les basses besognes -, elle est présidée par un conseiller d’Etat, et compte neuf autres membres, un magistrat de la Cour de cassation, quatre magistrats de cours d’appel, un représentant du ministère des affaires étrangères, un autre du ministère de l’intérieur, un troisième de la défense, un dernier du secrétariat d’Etat à la jeunesse et la famille.

Pendant quatre ans, la Commission va exclure de la communauté française 15154 personnes, dont le Journal officiel va publier les listes – un peu moins de la moitié auraient été juifs, encore qu’il soit difficile de l’établir. C’est peu, sur le nombre de personnes susceptibles d’être déchues (900 000) – c’est que la Commission, même si la loi n’en soufflait mot, était d’abord dirigée contre les juifs. Les étrangers juifs étaient depuis octobre 1940 internés dans un camp spécial ou en groupement d’étrangers – les dénaturalisés aussi. Le premier convoi de déportés (27 mars 1942) change la nature de la dénaturalisation, c’est bien vers la mort que les sages de la commission envoyaient désormais les déchus juifs de la nationalité.

Bernard Laguerre (les dénaturalisés de Vichy, 1940-1944, Vingtième siècle, revue d’histoire, n°20, octobre-décembre 1988) voit ainsi trois phases dans l’application de la loi du 22 juillet 1940. Une première, de juillet 1940 à mars 1942, purement française, «les retraits de nationalité sont en effet effectués au nom des critères propres à l’idéologie de la Révolution nationale », où l’on épure le pays en enfermant les déchus dans des camps d’internement.

Une seconde, de l’été 1942 à l’été 1943, où l’État Français, par le biais de la dénaturalisation, rend possible la déportation de personnes qui auraient autrement bénéficié de sa protection. Une troisième enfin, de l’automne 1943 à 1944, alors que les Nazis ont aboli toute distinction entre juifs français et juifs étrangers. La commission continue pourtant tranquillement à dénaturaliser, parce que, explique Bernard Laguerre, « on ne dénaturalise pas en fonction de la politique allemande, on dénaturalise au nom d’une certaine idée de la France et des Français »[1]

Cependant, Mathilde étant née en France en 1931, après la naturalisation de ses parents, il est tout à fait envisageable que la procédure de dénaturalisation ne s’appliquait pas à son cas : elle était française, née en France de parents français à la date de sa naissance. Cependant, à partir de 1943, cela ne fait plus guère de différence puisque les nazis traitent dès lors indifféremment juifs étrangers et juifs français.

Arrestation et déportation

Dans le courant de l’année 1943, la famille Feingrütz a quitté Angoulême pour aller s’installer dans la petite commune d’Eymoutiers.

Ce départ d’Angoulême est-il volontaire, ou imposé par l’administration ? Ce que nous savons conduit à supposer que la seconde solution doit être envisagée, puisque la commune accueille des familles juives assignées à résidence par la préfecture.

La famille Feingrütz a laissé peu de traces de son passage dans cette petite commune, où la communauté juive était pourtant peu importante et où tous se connaissaient. Peut-être ont-ils préféré rester aussi discrets que possible (et ne pas envoyer leur fille à l’école ?), puisque leur dénaturalisation venait d’être prononcée et qu’en tant que juifs devenus apatrides, ils étaient d’autant plus menacés ??

Leur arrivée dans la commune vraisemblablement début 1943 fait qu’ils ne figurent pas sur les listes de recensement des juifs établies à Eymoutiers les 4 octobre et 15 novembre 1941. Il faut supposer qu’ils ont préféré ne pas signaler leur arrivée.

Nous ne savons rien de la vie que les Feingrütz ont pu mener à Eymoutiers, mais nous avons trouvé le témoignage d’une jeune fille juive dont la famille y était également réfugiée et qui fait état d’une « vie presque normale, tranquille ».

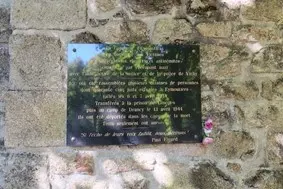

C’est d’ailleurs à la suite d’une visite à Eymoutiers de Mme Azoulay, qui s’étonnait qu’il n’y ait aucun monument en souvenir de la rafle des 6 et 7 avril 1944 - comme si ces tragiques événements n’avaient laissé aucune trace dans la mémoire collective - que la municipalité d’Eymoutiers a fait poser une plaque commémorative.

Mathilde et ses parents ont été raflés ce jour-là.

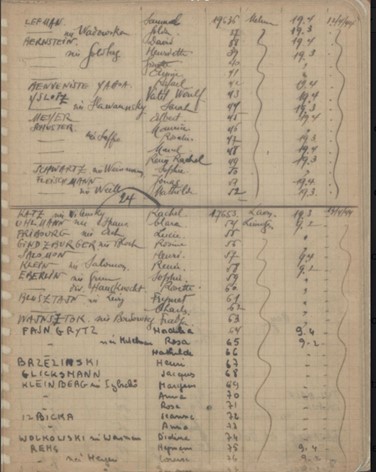

On trouve leur nom dans la liste des juifs raflés à Eymoutiers, établie par la municipalité de la commune :

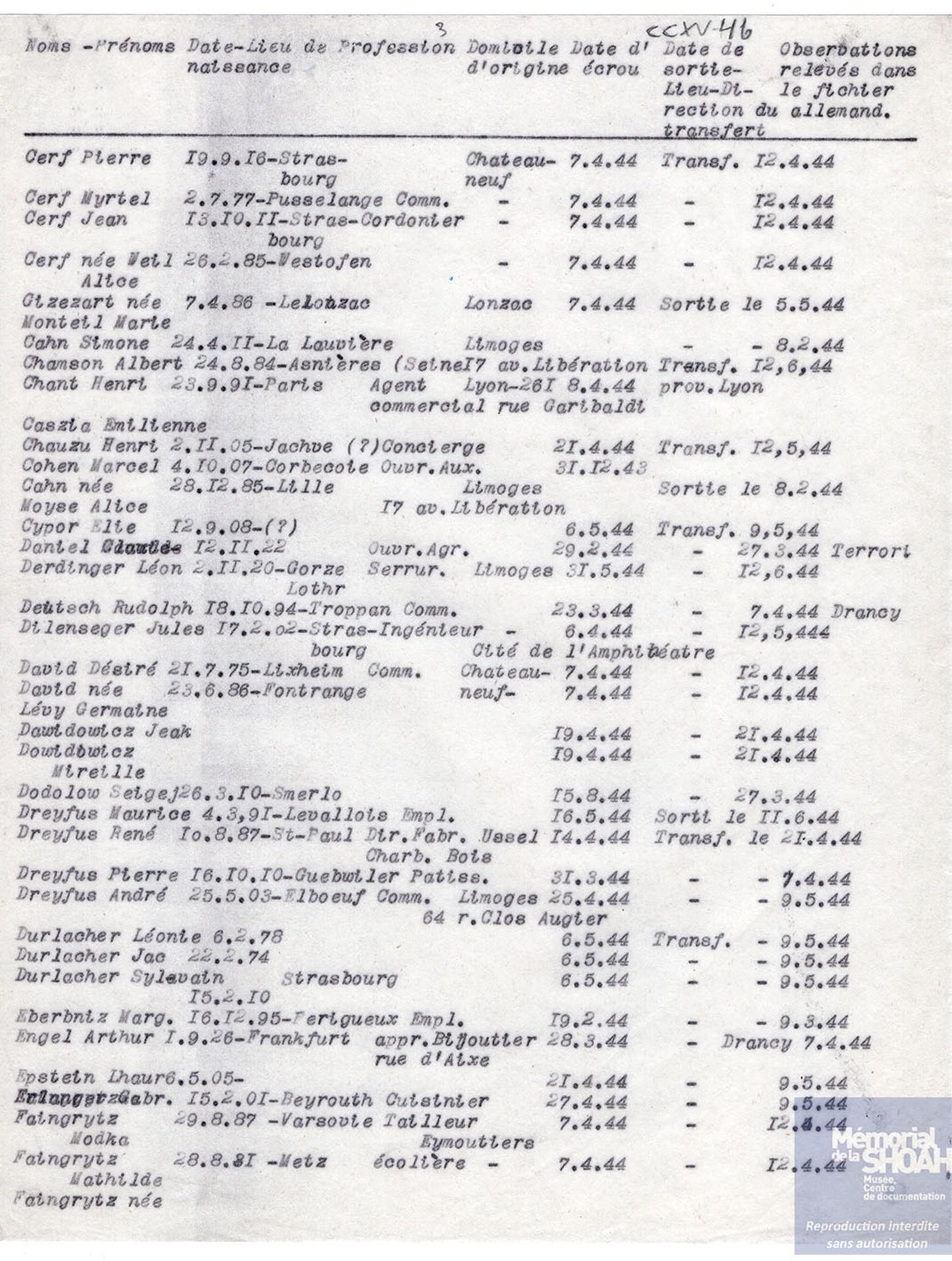

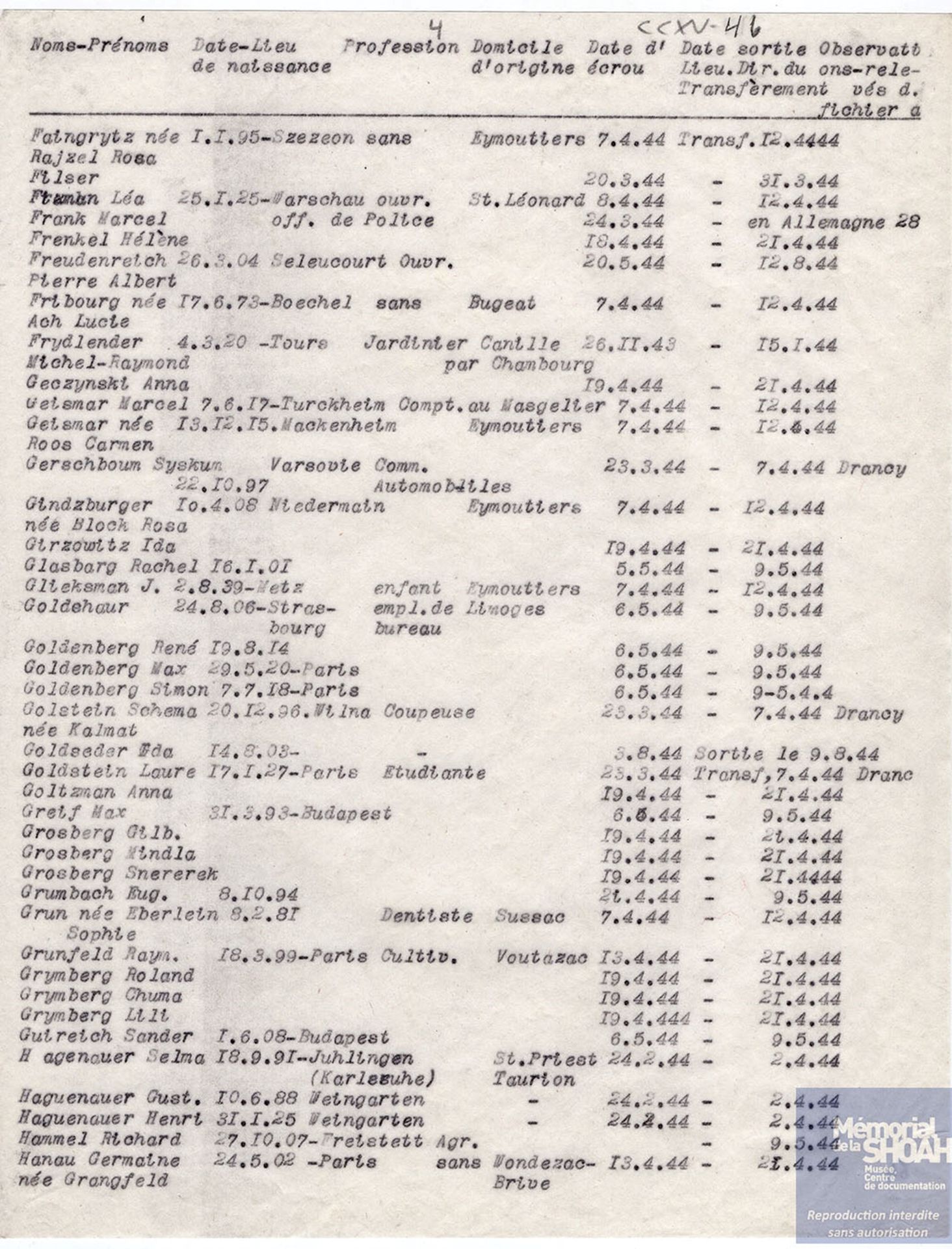

Mathilde et ses parents sont d’abord, comme les autres raflés d’Eymoutiers, internés à la prison de Limoges : les noms de la famille Fajngrytz apparaissent sur une liste dressée après la Libération par les Forces Françaises, faisant référence aux « détenus politiques ayant été incarcérés dans la prison de Limoges et dont les noms ont pu être relevés dans les archives allemandes ». On y apprend que les « Faingrytz » ont été écroués le 7 avril et transférés le 12.

source : Mémorial de la Shoah - archives-:

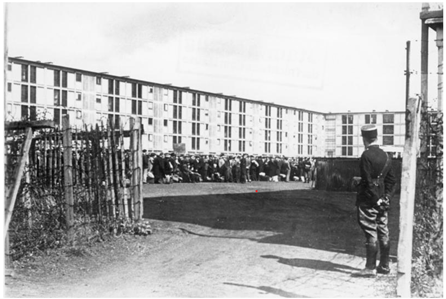

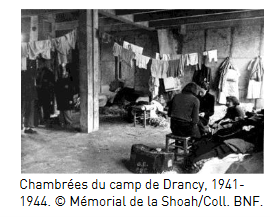

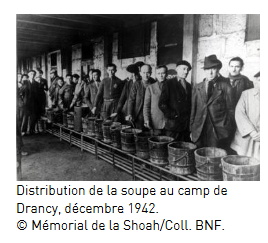

Après un court séjour dans les geôles de Limoges, Mathilde et ses parents sont transférés à Drancy, en même temps que le petit Henri Brzezinski, dont la famille prend soin vraisemblablement depuis l’arrestation et la déportation de ses parents après la rafle d’Angoulême d’octobre 1942.

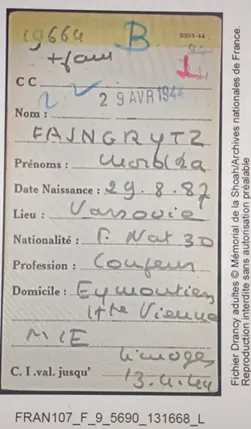

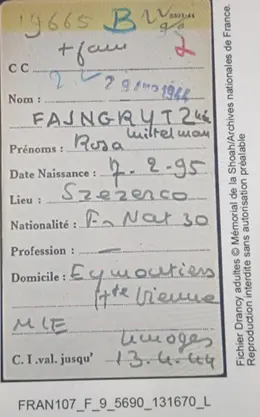

Fiches d’internement de la famille Fajngrytz

(carnet de fouilles de Drancy – Mémorial de la Shoah)

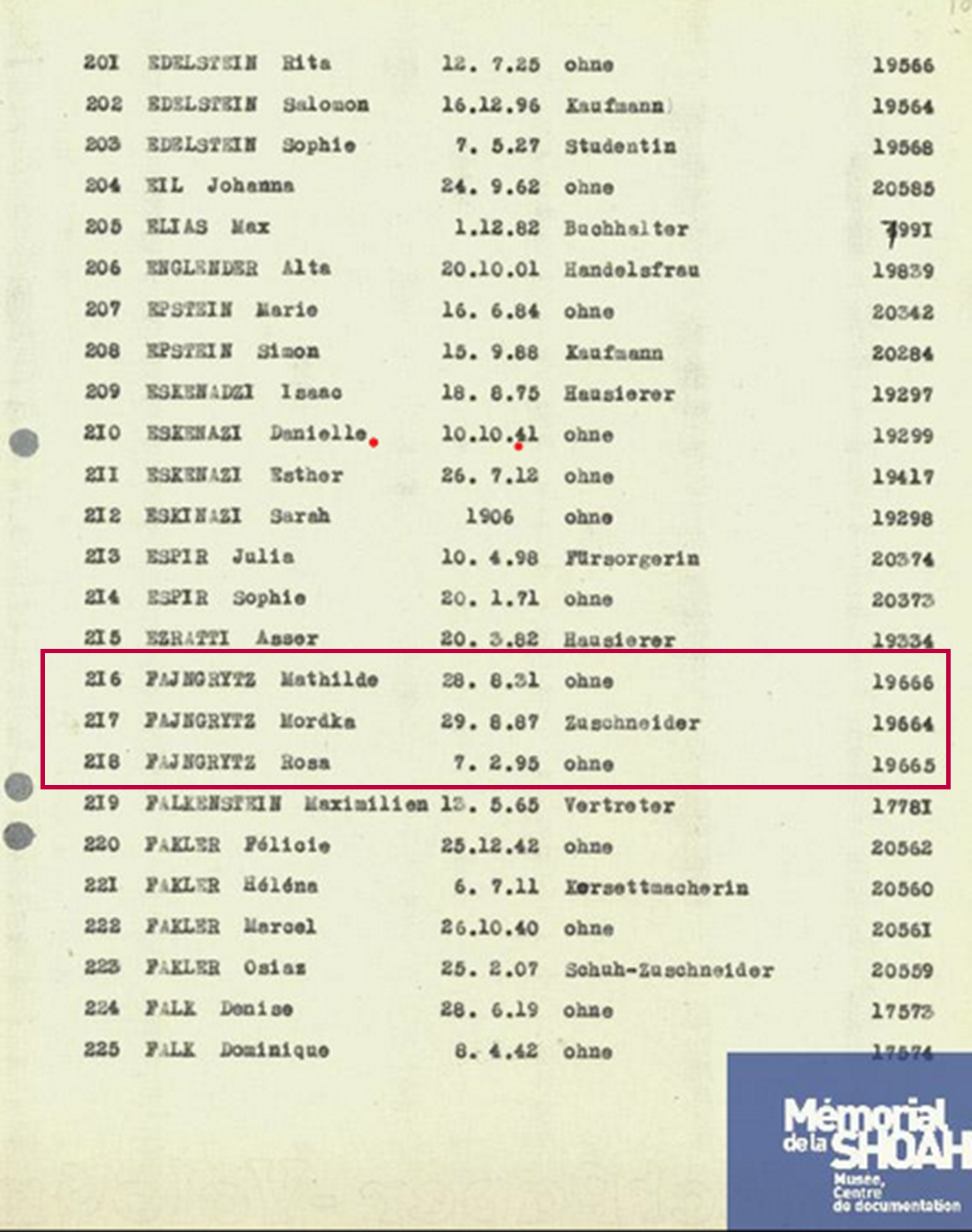

On lit sur ces fiches les dernières étapes du destin de Mathilde et de sa famille. Outre leurs dates et lieux de naissance on y apprend qu’ils sont arrivés en famille (mention +fam) à Drancy le 13 avril 1944, en provenance d’Eymoutiers avec une étape à Limoges.

La lettre B inscrite en bleu en haut de la fiche signifie qu’ils sont immédiatement déportables. Leurs numéros d’enregistrement sont les numéros 19666 pour Mathilde, 19665 pour sa mère et 19664 pour son père (on retrouve théoriquement des numéros sur le cahier de mutation de Drancy[1], mais, comme pour le petit Henri Brzezinski qui les accompagne, on a ici des chiffres débutant par 19 au lieu de 17).

Mathilde est F.Or (française d’origine), ses parents sont Fr Nat 30 donc français par naturalisation en 1930.

La date du 29 avril 1944 est celle du départ de leur convoi vers Auschwitz-Birkenau.

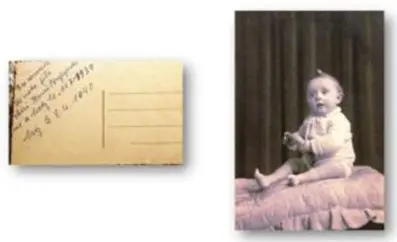

Seule photo connue d’Henri Brzezinski, déporté avec la famille Fajngrytz, prise en avril 1940 un mois avant que la famille ne quitte définitivement Metz (carte postale dédicacée)

Carnet de fouille de Drancy, Mémorial de la Shoah, Paris

B signifie qu'il est immédiatement déportable.

La date manuscrite en bas est celle de l'arrivée, l'autre, tamponnée, est celle du départ en déportation.

Le matricule en haut correspond à celui du cahier de mutation (sauf qu'au lieu de 19667, celui-ci indique 17667). Il est FR.décl c'est-à-dire Français par déclaration.

Sur la fiche du carnet de fouille de Drancy concernant Henri, à son arrivée au camp, outre la lettre « B » qui signifie qu’il est immédiatement déportable, apparaît, en effet la mention « + fam », ce qui signifie qu’il y est arrivé le 13 avril 1944 avec sa « famille », ce qui est théoriquement impossible puisque ses parents ont été arrêtés lors de la rafle d'Angoulême en octobre 1942.

Sa mère, Bella Brzezinski, née Bella Basza Stajnberg, avait vu le jour à Szidlowice, en Pologne, le 15 août 1915. Après son arrestation lors de la rafle des 8-9 octobre 1942, elle a été transférée à Drancy puis déportée à Auschwitz Birkenau par le convoi n° 40, parti le 4 novembre 1942 avec 1190 déportés.

Son père, Jacques (Jakob Gedalja) était, quant à lui, né le 07 avril 1897 à Lutomiersk en Pologne également. Malade du cœur au moment de la rafle, il a d’abord été transféré à l’hôpital de l’hôtel-Dieu de Poitiers avant d’être interné au camp de Poitiers à partir du 12 décembre 1942. Il faisait partie, avec sa fille Charlotte, du convoi 77 parti de Drancy le 31 juillet 1944. ( sur Charlotte, Brzezinski, voir : https://convoi77.org/deporte_bio/brzezinski-charlotte/)

Il faut donc supposer que sa « famille » sont les Fajngrytz, chez qui il est très vraisemblablement resté depuis la rafle d’Angoulême.

Sur la liste du cahier de mutation de Drancy, Henri est d’ailleurs enregistré avec les Fajngrytz. Il loge au 9.2 (escalier 9 chambrée 2). Son jeune âge explique probablement qu'il est laissé avec "sa mère" et "sa sœur".

On trouve également sur cette fiche, immédiatement après les Fajngrytz et le petit Henri, le jeune Jacques Glicksmann, dont on peut supposer qu’il était, lui aussi, avec la famille de Mathilde, même si, contrairement à Henri Brzezinski, aucune mention dans ce sens n’apparaît sur sa fiche de fouille de Drancy.

Cependant, c’est un tout petit enfant, puisqu’il est né le 2 août 1939 et son histoire est similaire à celle d’Henri et de la famille Fajngrytz :

- Il est né à Metz dans une famille d’origine polonaise.

- Ses parents, Yacheta Glicksmann, née Nys en1907, et Moszek (Joseph) né en 1906, étaient originaires de la ville de Belchatow. Ils ont donné le jour à trois enfants : Alter (le 3 septembre 1932), Hélène (le 11 septembre 1934) et le petit dernier, Jacques, tous nés à Metz[1]. Réfugiés à Angoulême où ils résidaient 6 rue Henri IV, ils sont victimes comme les Brzezinski, de la rafle des 8-9 octobre 1942. Les parents, n’ayant pas la nationalité française, contrairement aux Fajngrytz, sont déportés par le convoi n°40, comme la maman d’Henri, qui part le 4 novembre 1942 de Drancy.

- La dernière résidence connue du petit Jacques (il n’a alors pas encore 5 ans et de fait ne vivait pas seul) se situe à Eymoutiers. Il y est raflé le 7 avril 1944, incarcéré à Limoges, comme la famille Fajngrytz, puis transféré à Drancy le 13 avril avant d’être déporté par le convoi 72 parti le 29 avril à destination de Birkenau. Inutile de préciser que, tout comme Henri, son jeune âge le condamnait à être immédiatement gazé.

Ses frère et sœur, Alter et Hélène, sont, après la rafle d’Angoulême, envoyés dans des foyers de l’UGIF*, puis déportés avec 328 autres enfants raflés dans ces foyers sur l’ordre d’Aloïs Brunner, par le convoi 77 qui part de Drancy le 31 juillet 1944. De la famille Glicksmann, seul le père est revenu de déportation.

Un autre lien entre la famille Fajngrytz et la famille Gliksmann apparaît dans le fichier des juifs étrangers à Angoulême : on y trouve un Izi Gliksman, originaire de la même petite ville de Pologne que la maman de Mathilde, étudiant, dont la résidence se trouve 37 boulevard Denfert-Rochereau, soit l’adresse des Fajngrytz.

Izi était né le 4 octobre 1924 dans la ville polonaise de Cserzecow, comme Rajzel Mitelman, la mère de Mathilde, et on trouve trace de son passage par le Lycée de Metz. En effet, son nom apparaît dans le fascicule de remise de prix du 13 juillet 1933 : il est alors scolarisé en classe de 10e B et reçoit un prix de tableau d 'honneur, ainsi qu'une mention en orthographe et en histoire. Il faut donc partie des élèves brillants dans les petites classes du Lycée Fabert et on a pu établir qu'il était hébergé chez les Feingürtz à Metz et qu'il les a suivis à Angoulême.

L’internement à Drancy est de courte durée : arrivés de la prison de Limoges le 13 avril 1944, ils ont quitté le camp le 29 du même mois.

Mathilde, ses parents, les petits Henri Brzezinski et Jacques Glicksmann sont donc déportés par le 72° convoi au départ de France vers les centres de mise à mort nazis le 29 avril 1944, pour arriver à Birkenau au tout début du mois de mai.

Selon le Mémorial de la déportation des juifs de France de Serge Klarsfeld, le convoi n° 72 emportait 1004 Juifs, dont 398 hommes et 606 femmes.

Parmi eux 174 enfants de moins de 18 ans.

Ce convoi est composé notamment de :

- 382 personnes nées en France,

- 268 en Pologne,

- 55 en Ukraine,

- 43 en Allemagne,

- 33 en Turquie,

- 32 en Roumanie,

- 20 en Grèce,

- 19 en Belgique,

- 17 en Algérie,

- 15 en Lituanie,

- 14 en Autriche et en Biélorussie, selon le découpage des frontières en 2021.

À l’arrivée à Auschwitz :

- 48 hommes furent sélectionnés avec les matricules 186596 à 186643

- et 52 femmes,dont les matricules se situent aux environs de 80600104.

tous les autres, soit 904 personnes, furent immédiatement gazés.

En 1945, il y avait 37 survivants, dont 25 femmes.

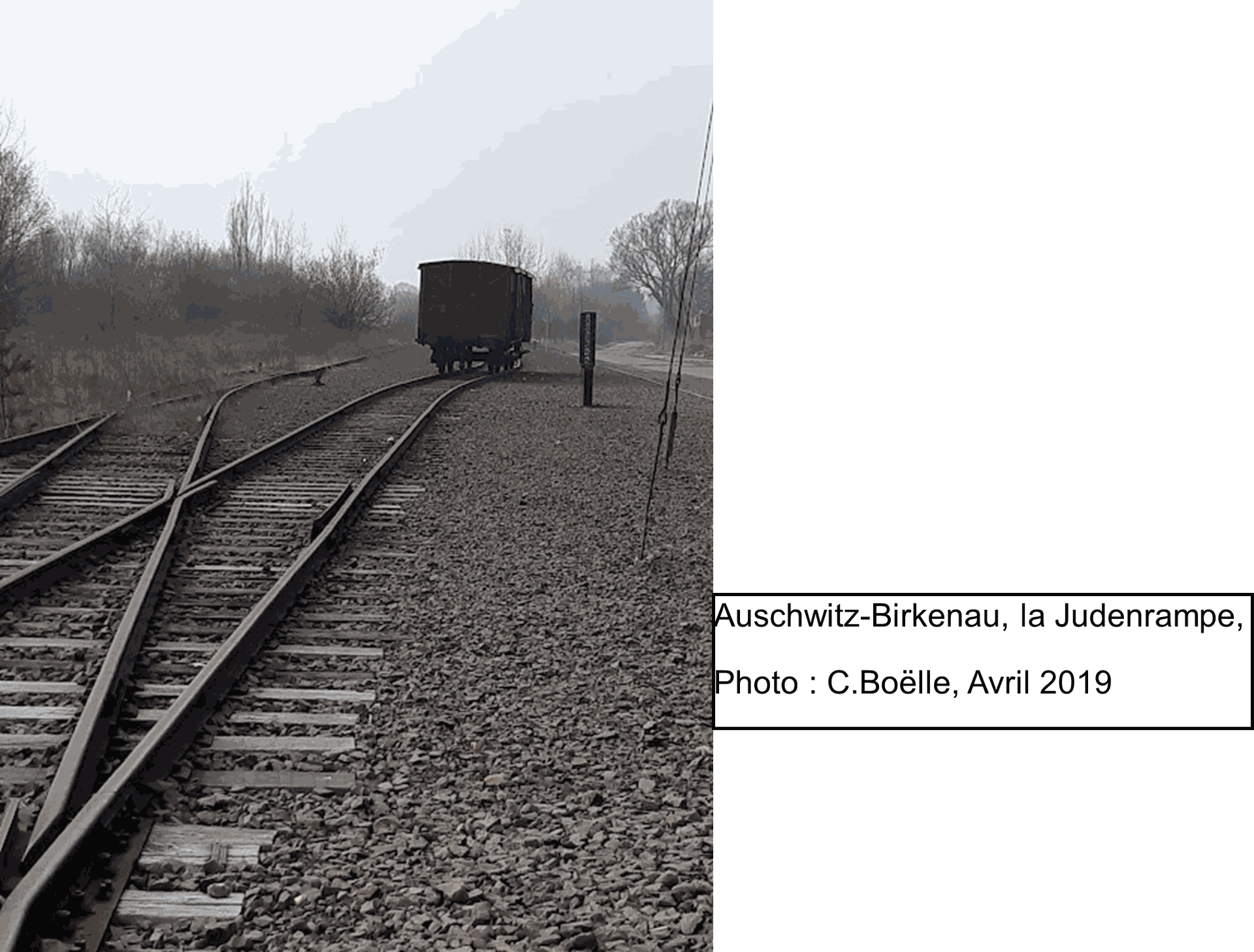

Comme tous les convois arrivés à Birkenau avant la mi-mai 1944, date de mise en service de la Bahnrampe pour permettre aux convois d’arriver directement à proximité des structures de mise à mort et ainsi faciliter l’assassinat rapide de 422 000 juifs Hongrois acheminés vers Auschwitz entre mi-mai et le 9 juillet 1944, Mathilde et ses compagnons d’infortune, déportés du convoi 72 ont dû débarquer, après un voyage dans des conditions terribles, sur la Judenrampe à deux kilomètres environ des installations homicides et du camp de travail de Birkenau.

Mathilde, Henri Brzezinski et très vraisemblablement le petit Jacques Gliksmann ont été assassinés dès leur arrivée à Birkenau. Les enfants de moins de 14 ans n’étaient quasiment jamais sélectionnés pour entrer dans le camp de travail ; d’autant plus que début mai 1944, en prévision de l’arrivée des convois de juifs de Hongrie, il faut « faire de la place »…

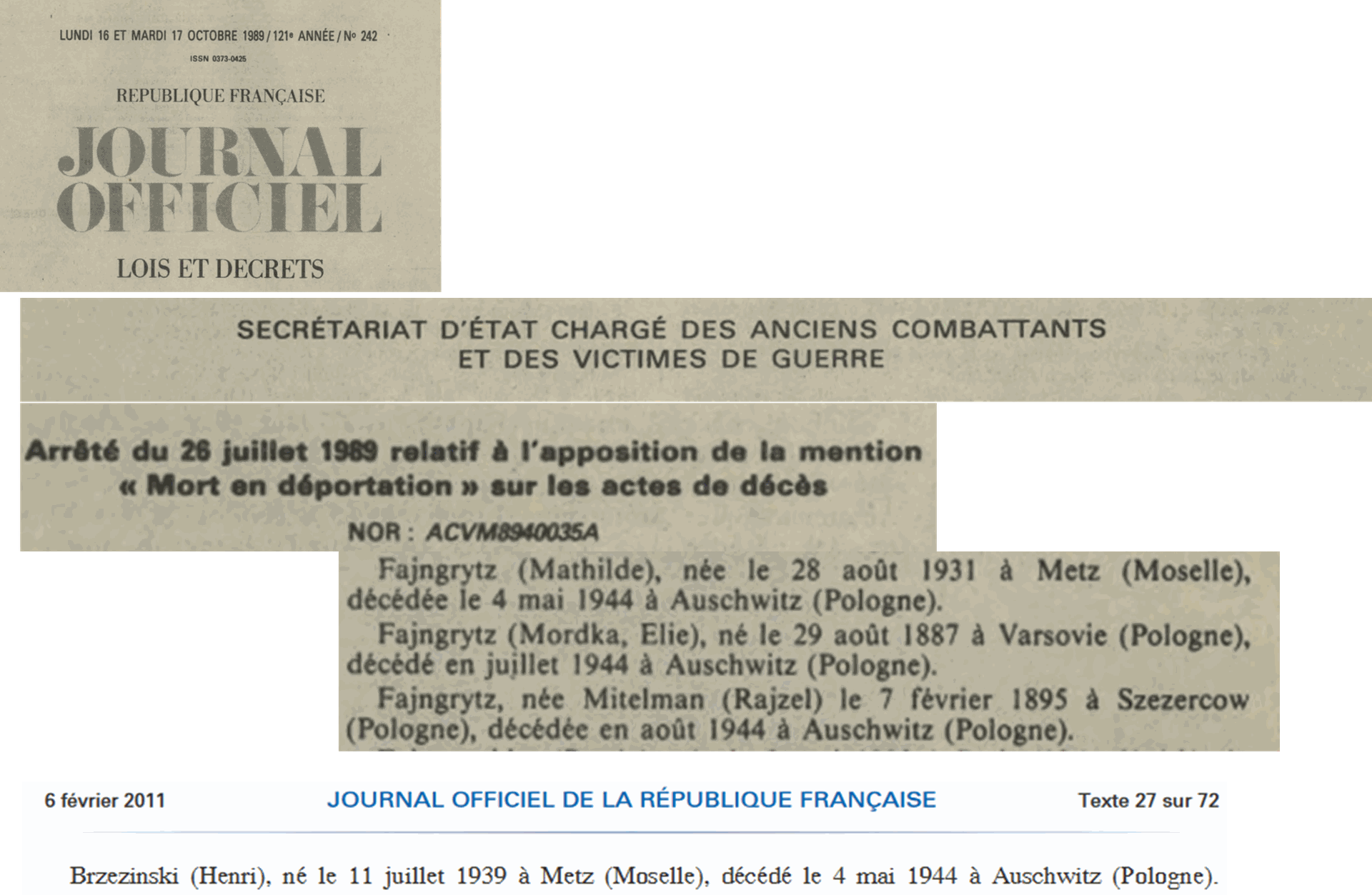

Mathilde et Henri ont été déclarés « morts en déportation » le 4 mai 1944, par des arrêtés publiés au Journal Officiel de la République Française, datés du 17 octobre 1987 (pour Mathilde) et du 6 février 2011 pour Henri.

Les parents de Mathilde semblent avoir survécu quelques semaines : selon l’arrêté du 17 octobre 1987, le père de Mathilde serait mort en juillet et sa mère en août 1944.

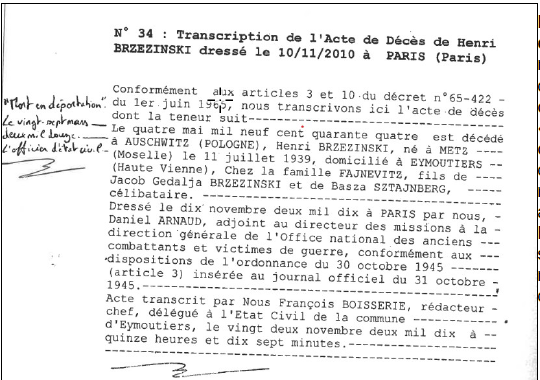

L’acte de décès d’Henri Brzezinski

mentionne qu’il était domicilié à Eymoutiers chez la famille « Fajnewitz »… cependant, il n’existe, dans la liste des juifs raflés à Eymoutiers, aucune famille Fajnewitz… il s’agit donc

sans doute d’une mauvaise transcription du nom Fajngrytz

La famille Fajngrytz sur le Mur des Noms au Mémorial de la Shoah

(photo : C.Boëlle – décembre 2022)