ANDRE ABRAHAM LÉVY

Ses origines :

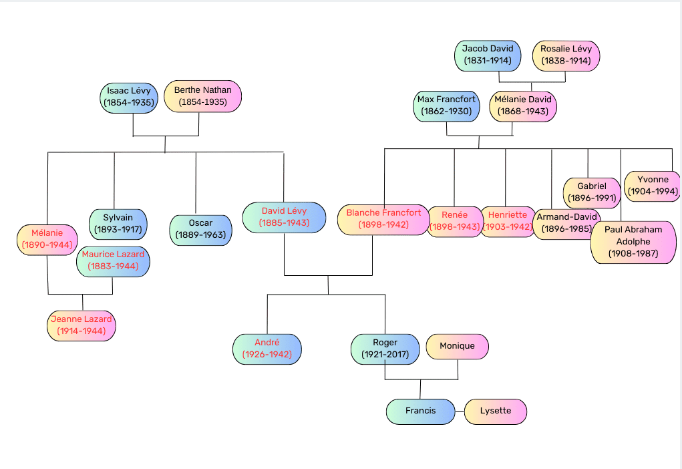

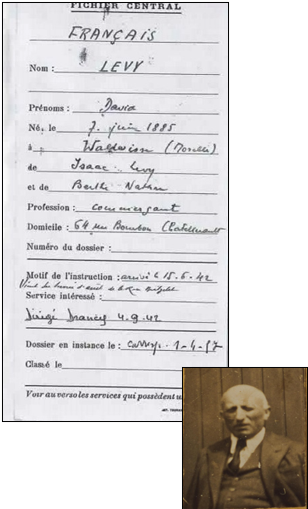

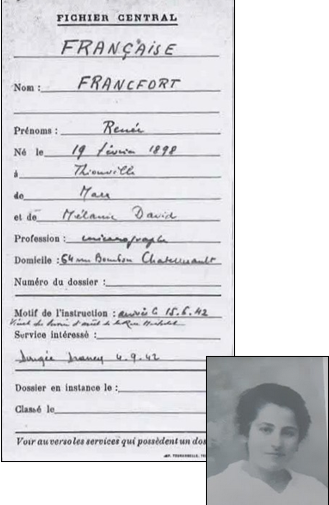

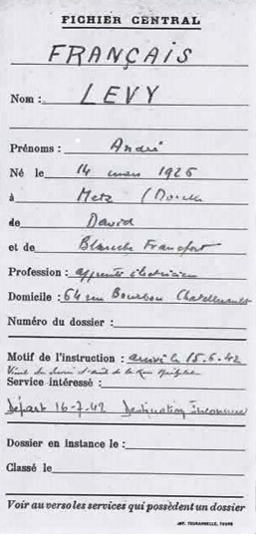

André Lévy a vu le jour le 14 mars 1926 à Metz, dans une famille juive installée de longue date en France et résidant à Waldwisse, un petit village du Nord de la Moselle qui, en 1926, ne comptait que 750 habitants. Ses arrièregrands-parents maternels étaient, en effet, nés en Moselle : à Thimonville en 1831 pour son arrière-grandpère Jacob David, et à Ennery en 1838 pour son arrièregrand-mère Rosalie Lévy, tandis que son grand-père paternel était né à Waldwisse en 1854. Ses parents étaient David Lévy, né le 7 juin 1885 à Waldwisse et Blanche Francfort, née le 19 février 1898 à Thimonville.

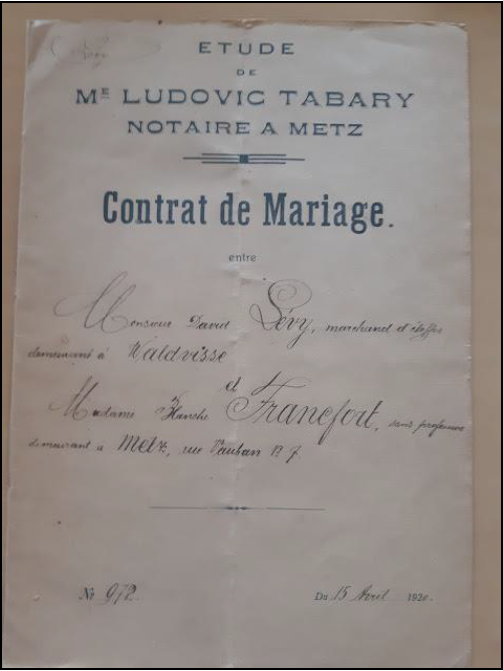

David et Blanche se marient à Metz le 15 avril 1920, et, à cette occasion, un contrat de mariage postérieur à la cérémonie est établi par l’étude de Maître Ludovic Tabary, notaire à Metz, les époux demandant à être placés non sous le régime de la communauté, mais sous celui de la communauté réduite aux acquêts.

L’acte notarié précise que Blanche, sans profession, était alors domiciliée à Metz, au N° 7 de la rue Vauban, très certainement chez ses parents, dans une demeure bourgeoise, attestant de la relative richesse de la famille Francfort.

La façade du n° 7 rue Vauban à Metz dans son état actuel

Photo : google street view

.

On y apprend également que la famille devait être assez aisée : d’une part David Lévy possède à Waldwisse un commerce d’étoffes dont la valeur est évaluée à 15 000 francs, d’autre part, sa jeune épouse, Blanche apporte à la communauté ses « habits, linge, bijoux, dentelles... » évalués à hauteur de 1 000 francs, auxquels viennent s’ajouter 5 000 francs d’économies ainsi qu’une donation, avance sur héritage de ses parents, d’une valeur de 10 000 francs. Cet héritage conséquent est très vraisemblablement lié à l’activité économique de la famille de Blanche, puisque son père, Max (ou Marx, 1862-1930), comme son grand-père maternel, Jacob David (18311914) étaient marchands de bestiaux, tandis que sa mère, Mélanie (née David, 18681943) exerçait la profession de modiste.

De cette union naissent deux enfants :

- Roger d’abord en 1921

- puis André, en 1926

qui grandissent tous deux paisiblement avant la guerre à Waldwisse en Moselle.

Sur cette photo, transmise par Mme Chantal Lévy, datant vraisemblablement de 1927, on peut voir, de gauche à droite : David, Roger, Yvonne Francfort-Jacobowicz, une des sœurs de Blanche, et André, tout bébé, sur les genoux de sa mère.

Nous avons peu de renseignements sur l’enfance d’André et de son frère Roger : on peut imaginer une enfance heureuse dans un petit village mosellan, dans une famille assez aisée.

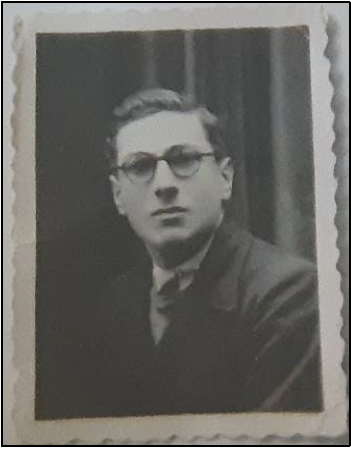

Même si dans les archives du lycée Fabert ne se trouve aucun document attestant qu’il ait pu y être scolarisé, la mémoire familiale garde le souvenir de son passage dans notre établissement, d’un élève sérieux et doué, doté d’une véritable fibre artistique. Au vu de la distance séparant Waldwisse de Metz (près de 50 kilomètres), il devait fréquenter l’internat du lycée, tout comme son grand frère Roger qui était, lui scolarisé dans un établissement d’enseignement plus professionnel.

* La guerre : l’évacuation, l’installation à Châtellerault, l’arrestation :

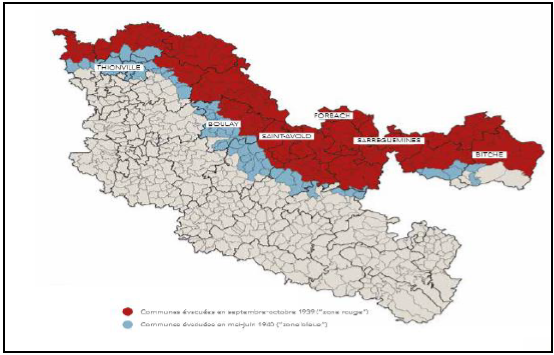

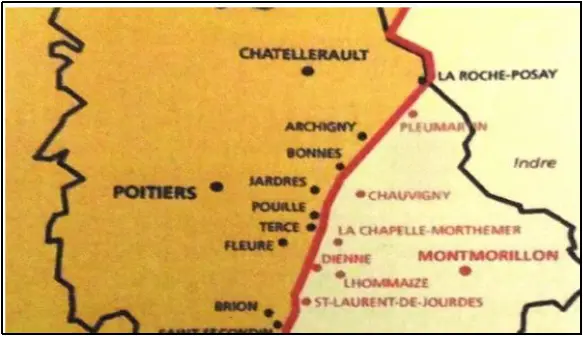

La famille Lévy est, comme toutes les autres familles juives mosellanes, obligée de quitter son domicile à l’été 1939 : en effet, avec l’entrée en guerre de la France le 2 septembre 1939, les régions frontalières d’Alsace et de Moselle, particulièrement menacées, sont rapidement vidées de leur population « inutile » : une instruction de 1936 définit une zone rouge touchant toutes les communes frontalières de l’Est. En cas de menace, les habitants de ces secteurs seront sommés de quitter les lieux pour se diriger vers des départements de correspondance situés dans le Sud-Ouest. Pour la Moselle – après un premier choix pour les départements alpins, abandonné quand l’Italie devient hostile – il s’agit de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Vienne. Ainsi en septembre et octobre 1939, 210000 Mosellans de « zone rouge » (pays minier, Bitcherland, Sierck les Bains, Bouzonville, comme on peut le voir sur la carte ci-dessus) sont évacués principalement vers la Vienne et les Charentes. Waldwisse se trouvant à quelques kilomètres de la frontière allemande, au Nord de Thionville, les Lévy sont évidemment concernés par ces premières évacuations.

La famille du jeune

André, qui a alors 13 ans, après un périple de près

de 700 kilomètres, s’installe alors à Châtellerault, où David Lévy

ouvre un magasin à l’enseigne de la « maison Lorraine ». Nous

avons cependant des raisons de penser qu’avant d’arriver dans la Vienne, la

famille a fait un court séjour à Mirecourt, dans les Vosges, durant l’hiver

1939-1940

C’est là, installée au

numéro 64 de la rue Bourbon, que la famille Lévy, composée de David,

Blanche, les enfants et deux sœurs de Blanche (Renée, la sœur jumelle de

Blanche, et Henriette) vit, semble-t-il assez paisiblement jusqu’en juin 1942,

du « mauvais côté » de la ligne de démarcation puisque Châtellerault

se trouve en « zone occupée ».

Ils sont, bien entendu, comme tous les autres Juifs de France, soumis au respect des lois antisémites imposées par l’occupant allemand et adoptées par le gouvernement de Vichy.

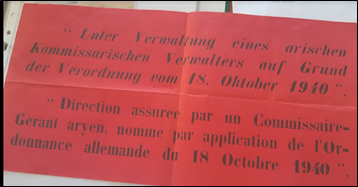

• C’est ainsi que la boutique du père d’André fait l’objet de mesures d’aryanisation : en témoigne l’affiche rouge qui a été apposée sur la devanture du magasin de Châtellerault et qui a été conservée par la famille.

Le gouvernement de Vichy et les autorités d’occupation mettent, en effet, en œuvre une politique d’ « aryanisation » visant à exclure les Juifs de tous les secteurs de l’économie.

Dès le 18 octobre 1940, une ordonnance allemande pose le principe de l’aryanisation du patrimoine juif en zone occupée. Le commandant en chef des troupes d’occupation se donne le droit de nommer des administrateurs provisoires chargés de vendre ou de liquider les biens juifs. Cette mesure est ensuite aggravée par l’ordonnance du 26 avril 1941 qui retire au propriétaire juif le produit de la vente.

Face à cette politique, le gouvernement de Vichy ne reste pas inactif. La première réaction, le 9 décembre 1940, consiste à créer un service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) qui collabore avec les occupants et exécute l’aryanisation en zone occupée. Puis c’est la création du CGQJ : la nomination à sa tête de Xavier Vallat, partisan d’exclure « l’influence juive » de l’économie, donne une impulsion nouvelle au mouvement. Enfin le gouvernement Darlan promulgue un texte reprenant l’essentiel des dispositions allemandes étendues à la zone libre : c’est la loi du 22 juillet 1941 qui décide la confiscation des biens juifs. Le produit des ventes ne doit pas être remis au propriétaire mais versé à un compte bloqué de la Caisse des dépôts et consignations.

Il paraît donc quasi certain que, à la fin de l’année 1940 ou au début de 1941, le père d’André perd sa boutique et les moyens de faire subsister sa famille.

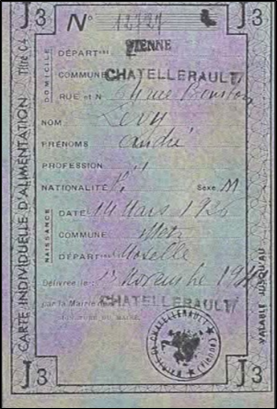

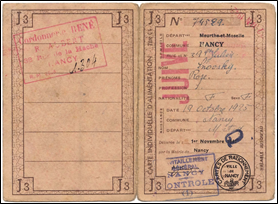

• Comme tous les Français, les Lévy sont soumis au rationnement et nous avons pu retrouver les cartes d’alimentation de la famille, notamment celle d’André.

Dès l’hiver 1939-1940, certains produits alimentaires viennent à manquer et font l’objet des premiers « jours sans » chez les commerçants. Le rationnement entre en vigueur le 23 septembre 1940. La carte d’alimentation est alors instaurée : l’essentiel des denrées de consommation courante est distribué contre remise de coupons ou de tickets qui définissent la part de chaque consommateur.

La carte individuelle d’alimentation (initialement dénommée modèle 2 pour le type I) permet d’assurer la répartition et la distribution de produits autres que les produits dont il peut paraître, à un moment donné, utile de comprimer ou de régulariser l’utilisation. Elle est valable aux résidents français sur tout le territoire, y inclus la Corse.

Cette carte proprement dite se compose d’une couverture

dans laquelle est encartée la feuille de coupons fixée. Elle est imprimée sur

quatre faces.

Sur le folio 1, au recto sont portées les indications d’état civil ainsi que la

lettre de catégorie et le numéro (pour André, catégorie J3, numéro

d’enregistrement 12727)

Le folio 2 présente, à gauche,

une marge étroite destinée à coller la « feuille de coupon » renouvelable

semestriellement ; à droite, un encadrement est réservé pour recevoir une

photographie, dans le cas où le consommateur désirerait utiliser sa carte individuelle

comme pièce d’identité. Une circulaire du 30 avril 1940 interdit aux maires (et

fonctionnaires de police) de légaliser ces cartes d’identité par leur signature

et l’apposition du cachet de l’organisme ; le timbre fiscal à 13f, obligatoire

sur les cartes d’identité normales n’ayant pas été prévu.

Le folio 3 rappelle les prescriptions générales relatives

à la carte individuelle d’alimentation.

Enfin, le dernier folio

comporte les instructions pour l’utilisation de la carte d’alimentation et des

tickets de consommation.

Les cartes sont inscrites de manière unique avec un numéro d’ordre dans chaque commune à partir de 1. Elles portent différentes mentions en majuscule aux quatre coins du folio 1 : pour André, c’est J3. Pour ses tantes et ses parents, c’est A.

Ces lettres correspondent aux différentes catégories de consommateurs :

• E : les enfants de moins de 3 ans

• J1 : les enfants de 3 à 6 ans révolus

• J2 : les enfants de 6 à 12 ans révolus

• J3 : les enfants de 13 à 21 ans

• A : adultes de 21 à 70 ans ne se livrant pas à des travaux de force

• T : adultes de 21 à 70 ans se livrant à des travaux pénibles nécessitant une grande dépense musculaire

• C : adultes de plus de 21 ans et sans limite d'âge se livrant aux travaux agricoles

• V : adultes de plus de 70 ans et dont les occupations ne peuvent autoriser le classement en catégorie C

Elles donnent droit à des rations prédéfinies et, pour les J3, comme André, qui sont en pleine croissance, à des suppléments : les J3 perçoivent la ration de pain la plus élevée de toutes, des suppléments de sucre, de confiture et de chocolat.

Il ne faut pas pour autant imaginer que ces enfants sont suffisamment nourris : imposé par le Ravitaillement général et contrôlé par l’occupant, le niveau des rations officielles est, au moment de son instauration, de 1 500 calories quotidiennes, quand 2 500 sont requises pour satisfaire les besoins caloriques d’un homme au repos. Sa valeur énergétique a ensuite diminué jusqu’à atteindre en certains endroits 1 200, voire 1 000 calories pendant l’hiver 1942-1943.

Les médecins expriment régulièrement leur désarroi, constatant chez leurs patients les symptômes de maladies dites de la disette : gales du pain, froidures, amaigrissements significatifs annonciateurs de la tuberculose, douleurs du dos ou ostéopathies de famine, aménorrhées de guerre et intoxications, auxquels s’ajoutent des psychoses spécifiques désignées sous le nom de « psychoses du ravitaillement ». Difficile à quantifier, la surmortalité des plus fragiles, vieillards et nourrissons, directement liée à la sous-alimentation ne fait aucun doute.

Les

cartes individuelles d’alimentation de la famille Lévy ayant été délivrées en

novembre 1941, il est étonnant qu’elles ne portent pas la mention

« JUIF », qui devient par ailleurs obligatoire en zone

« libre » comme en zone occupée à partir de la loi du 11 décembre

1942

Toute personne de race

juive aux termes de la loi du 2 Juin 1942, est tenue de se présenter dans un

délai d’un mois à partir de la promulgation de la présente Loi au commissaire

de police de sa résidence pour faire apposer la mention « JUIF » sur

sa carte individuelle d’alimentation et sur sa carte d’identité. Les

infractions seront punies de 100 à 1000 frs d’amende et de un mois à un an de

prison. Signé : Pierre LAVAL

La vie de la famille Lévy bascule en mai 1942 : David (le père), Blanche, André et ses tantes Henriette et Renée sont arrêtés alors qu’ils tentent de franchir la ligne de démarcation.

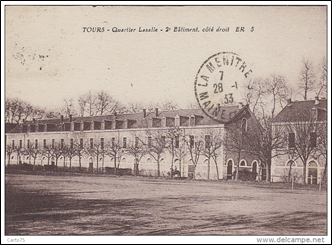

Ils sont alors incarcérés durant 4 semaines à la caserne Lasalle de Tours qui, comme toutes les installations militaires, est réquisitionnés par les services allemands et sert de lieu d’internement de personnes juives et d’emprisonnement de détenus.(La France étant privée d’une grande partie de son armée aux termes de la convention d’armistice de juin 1940, dont l’article 4 prévoit que les effectifs de la nouvelle armée en France métropolitaine sont limités à 100 000 hommes, les casernes ont, de fait, perdu leur fonction première)

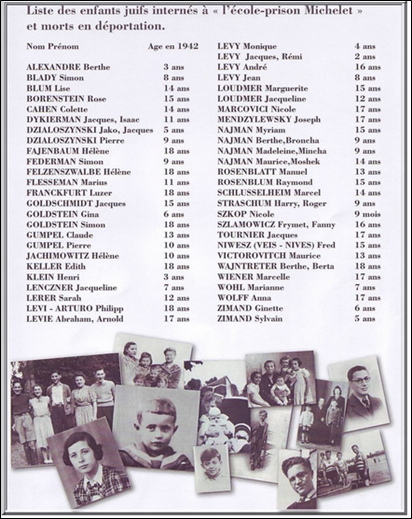

Il semblerait que la famille Lévy, après son arrestation, soit également passé par l’école primaire Michelet qui, de 1941 jusqu’à 1943, est devenue une prison allemande et un lieu d’internement pour des familles juives, des résistants et des civils, des hommes, des femmes et des enfants.

On trouve d’ailleurs le nom et une photographie d’André Lévy sur une plaque apposée au collège Jules Michelet de Tours.

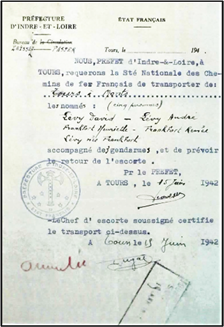

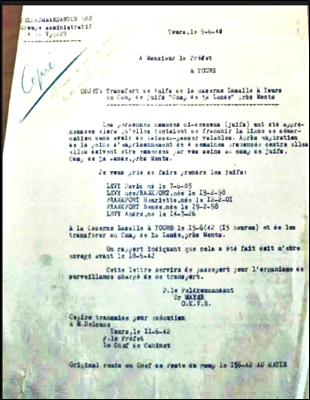

Au terme de quatre semaines d’incarcération, le 9 juin 1942, le préfet de Tours reçoit un courrier du Feldkommandant, lui enjoignant de procéder au transfert de la famille au camp de la Lande.

Le préfet d’Indre et Loire réquisitionne alors les services de la SNCF pour effectuer le transfèrement de la famille Lévy, sous escorte de gendarmerie.

.

• L’internement au Camp de la Lande, la déportation

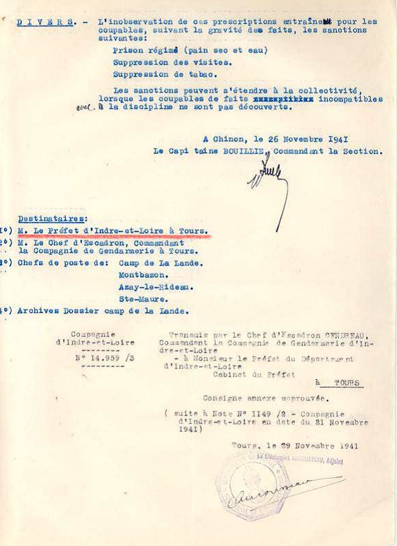

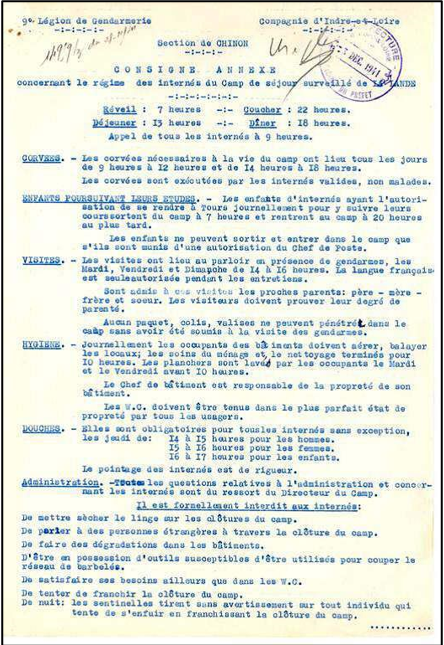

Le camp de la Lande a fonctionné de novembre 1940 à janvier 1944.

Il est longtemps resté ouvert car il était situé à 16 km de Tours, où siégeaient les autorités allemandes. Il était également à proximité de la ligne ferroviaire Paris-Bordeaux. Ce camp, d’une superficie de 3 hectares, fut l’un des plus importants de France par le nombre de personnes qui y

vécurent. Il pouvait en théorie accueillir un effectif moyen de 350 personnes avec un maximum de 500.

Au départ, il ne s’agissait que de logements destinés à héberger des ouvriers de la poudrerie du Ripault. Vides en octobre 1940, ces bâtiments attirent l’attention des Allemands qui les transforment alors en « camp d’accueil pour étrangers », un centre de séjour surveillé, mis en service le 5 décembre 1940. Fin 1940, les réfugiés les plus divers y sont enfermés. Ces victimes étaient des étrangers et des Français arrêtés lors des rafles exécutées par les Allemands. Deux convois de Juifs (en majorité) qui ne pouvaient rejoindre la Moselle annexée, totalisant environ 700 personnes, arrivent à La Lande fin 1940. Faute de place suffisante pour les accueillir, certains ont la permission de loger chez l’habitant ; les enfants peuvent fréquenter les établissements scolaires des environs. Le camp était sous administration française avec comme premier directeur un avocat de Tours, assisté de personnels français. Le camp est toujours demeuré sous administration française…A la date du 3 mars 1941, il compte 541 internés.

Le 10 mai 1941 ont lieu les premières rafles de Juifs à Paris (la rafle du « billet vert » a lieu le 14 mai) dont certains sont envoyés en Touraine. Cet afflux de prisonniers nécessite une garde renforcée et le 13 juillet 1941 le journal Tours Soir publie un avis du préfet d’Indre-et-Loire pour l’embauche de gardiens civils dans les camps d’internement.

Fin octobre 1941, les Allemands veulent emmener à partir de la gare de Monts soixante-dix hommes valides en direction du camp d’internement de Pithiviers ; ils font alors face à une réaction violente des femmes internées. Finalement après deux évasions, des sursis au départ, ce sont 39 hommes qui partent pour Pithiviers, mais qui reviennent ensuite à La Lande.

Le1°décembre 1941, le camp est clôturé de barbelés et devient un camp d’internement pour juifs qui, au 2 janvier 1942 compte environ 350 internés. Le 7 juin 1942, le port de l’étoile juive devient obligatoire pour les internés de plus de 6 ans qui se voient remettre 3 étoiles à coudre solidement sur leurs vêtements en échange d’un point de textiles de la prochaine carte de ravitaillement.

Fin septembre 1942, toute la population juive est déportée à

Auschwitz-Birkenau. Il est prouvé qu’au moins 603 juifs, de tous âges, ont été

déportés. Seuls 14 survivants ont été recensés par la commune de Monts

Au camp de la Lande, à la date du 15 juin 1942, sont également internés d’autres familles et jeunes originaires de Metz et de Moselle : c’est le cas de cinq des onze enfants Moszkowicz (Max, Maurice, Fanny, Berthe et Genny), ainsi que d’Hermann Rozenbach. Max et Hermann ont, comme André Lévy, été élèves du lycée Fabert… Peut-être se connaissaient-ils ? Peut-être se sont-ils revus au camp de la Lande ? Nul ne le sait….

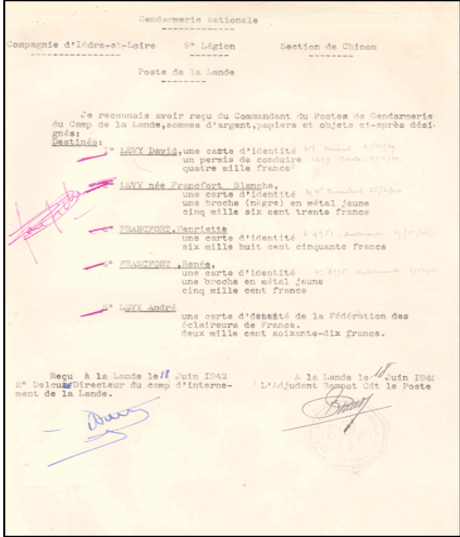

En arrivant à la Lande, les

Lévy doivent remettre leurs papiers d’identité ainsi que leurs objets de valeur

aux autorités dirigeant le camp.

On retrouve ainsi un inventaire de leurs derniers biens : des sommes d’argent assez importantes ainsi que deux broches en or que Blanche et sa sœur jumelle Renée avaient jusque-là réussi à conserver.

On y découvre que les Lévy sont très certainement passés par la ville vosgienne de Mirecourt après avoir quitté Waldwisse et avant d’arriver à Châtellerault, puisque c’est là qu’ont été établies les cartes d’identité de David et de Blanche, en décembre 1939 et février1940.

On y apprend aussi qu’André était membre de la « fédération des éclaireurs de France ».

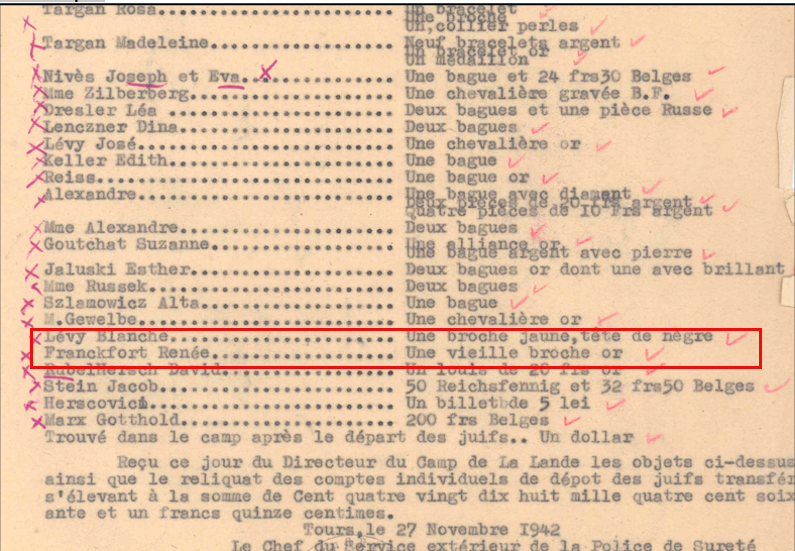

On retrouve les deux broches de Blanche et Renée sur une « liste des objets de valeurs déposés par des juifs détenus au camp de la Lande », transmis le 27 novembre 1942 aux services de la police de sûreté du Reich… A cette date leurs légitimes propriétaires ont tous été déportés, il n’y a donc plus nécessité de les conserver, de même que le reliquat des sommes que ces mêmes détenus avaient déposées à leur arrivée au camp.

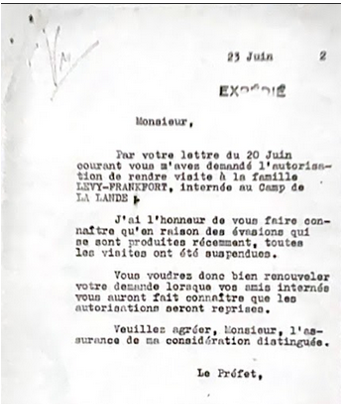

En juin 1942, un ami de la famille, monsieur Adolphe

Pousse, résidant à Ingrandes sur Vienne, une commune proche de Châtellerault,

demande à la préfecture l’autorisation de rendre visite à la famille

Lévy-Francfort ; ce qui lui est refusé « en raison des évasions qui

se sont produites récemment ». Le préfet l’engage à renouveler sa demande

lorsque « les autorisations seront reprises ». Ce qui n’a jamais eu

lieu puisque quelques semaines plus tard, le 13 juillet 1942, commence la

« liquidation » du camp de la Lande

André, sa mère Blanche

et sa tante Henriette en sont victimes.

Ils quittent le camp le 16 juillet 1942 pour une « destination inconnue ».

Cette « rafle » comme toutes celles qui se déroulent dans la région du Maine et Loire, a lieu un peu avant la grande rafle du vel d’Hiv, mais s’inscrit dans la même logique de réponse aux demandes des autorités allemandes de déporter davantage de Juifs depuis la France, en zone occupée comme dans la zone Sud dépendant du gouvernement de Vichy.

Les Juifs appréhendés en même temps qu’André, Blanche et Henriette demeurent trois jours dans le Grand-Séminaire d’Angers, avant leur déportation le 20 juillet. Ils sont surveillés par la gendarmerie française.

André Lettich, un rescapé de ce convoi, se rappelle qu’arrivés au Séminaire, ils ont été minutieusement fouillés et tout objet de valeur leur a été confisqué. Ils ont été entassés, 25 à 30 personnes, dans de toutes petites pièces fermées à clé. Le 20 juillet ils ont tous été rassemblés pour leur transfert, à l’exception de quelques Juifs âgés qui sont restés à Angers sous surveillance française. Un interné, en tentant de s’évader, tomba dans la cour et se blessa gravement. Il fut dirigé vers un lieu inconnu.

Vers midi, les Juifs sont transférés du Séminaire à la gare Saint-Laud dans des autobus fournis par la compagnie de tramway d’Angers. Plusieurs camions sont également utilisés pour le transfert. Les hommes valides et aptes au travail, arrivent les premiers à la gare. Ils sont chargés de préparer les wagons pour le transport et une fois la tâche accomplie, ils sont embarqués dans les wagons. Les femmes, environ 400, arrivent le lendemain et attendent sur la plate-forme jusqu’à l’embarquement qui est terminé à 17h00. La police française surveille le train. Le commissariat central signale qu’à part la tentative d’évasion de plusieurs femmes, et quelques femmes qui avaient perdu connaissance, l’embarquement s’est fait sans incidents majeurs.

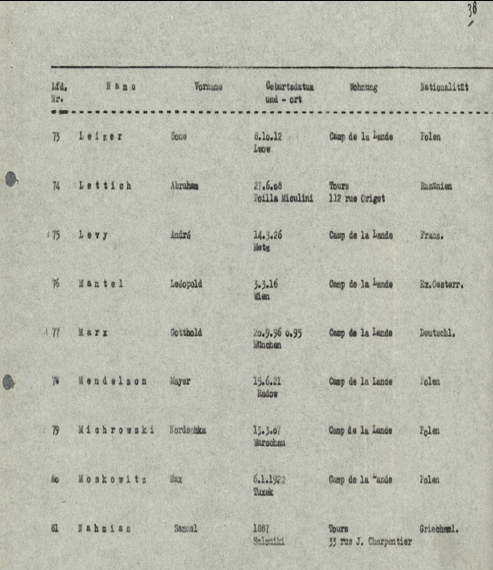

liste originale du convoi 8

mentionnant André Lévy

Reproduction partielle

Source : mémorial de la Shoah

Le convoi quitte la gare à 21h35 avec à son bord 824 Juifs.

À leur arrivée à Auschwitz, le 23 juillet, 23 déportés furent immédiatement gazés, 411 hommes ont reçu les matricules 51015 à 51425 et 390 femmes les matricules 10177 à 10566. Il est donc vraisemblable qu’André, qui était alors âgé de 16 ans, soit entré dans le camp de Birkenau.

L’écrasante majorité des victimes du convoi est morte de privations, de maladie, d’épuisement et probablement des « sélections » périodiques qui envoyaient à la chambre à gaz les prisonniers malades ou trop faibles pour être encore utiles au fonctionnement du système concentrationnaire. Aucun des trois membres de la famille Lévy déportés par le convoi n°8 n’est revenu de Birkenau.

La sœur jumelle de Blanche et le père d’André, David Lévy, ont connu un destin différent mais tout aussi tragique.

Pour une raison qui nous est inconnue, ils sont restés au camp de la Lande avec les derniers internés juifs pour ne le quitter que le 2 septembre 1942

Ils sont, dans un premier temps, transférés à Drancy, puis à Beaune la Rolande, avant d’être ramenés à Drancy pour leur déportation par le convoi n°53, l’un des deux convois partis en mars 1943 à destination de Sobibor.

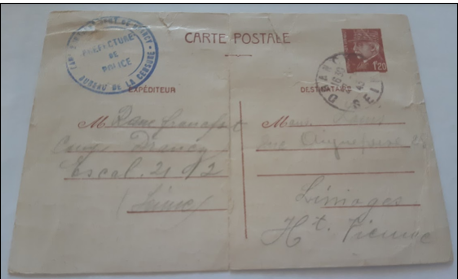

La veille de son départ pour une destination qu’elle ne connaît pas, mais qu’elle imagine fort bien tragique, Renée rédige une dernière lettre qu’elle adresse à un « Monsieur Louis » à Limoges ; lettre que sa famille a précieusement conservée jusqu’à aujourd’hui.

Rédigée au crayon, d’une écriture pressée, cette dernière lettre est aussi émouvante que difficile à lire.

Renée y écrit les mots suivants :

« Cette fois-ci c’est pour la dernière fois que vous recevez de nos nouvelles. Nous sommes de nouveau à Drancy et c’est pour la déportation. Beaucoup de nos amis nous [mot illisible]. Si vous saviez comme j’ai du chagrin de vous quitter tous et ma chère petite maman. Quand nous reverrons nous. Excusez mon écriture. Je vous écris débout et presque sans lumière. Nous sommes courageux. Je vous en prie, soyez le aussi. Nous avons reçu une grande lettre de Jacques [4 mots illisibles] avait écrit et étions tellement heureux à Beaune. Cela n’a pas duré longtemps. Nous quittons Drancy demain matin à – heures pour une destination inconnue.

Je vous embrasse tous [2 mots illisibles] bien fort [illisible] et mille fois.

Bien cher- A bientôt [illisible]courage.

Renée »

Le 20 mars, Heinz Röthke, le commandant de Drancy, a, en effet, envoyé des directives au préfet de police demandant le transfert du camp de Beaune-la-Rolande vers Drancy de Juifs répondant aux critères de déportations. Il ordonne également le transfert des Juifs français qui ne sont pas mariés avec des Aryens

Le 25 mars, à 10 h 30, le train désigné 901 part de la gare du Bourget-Drancy avec 1 000 Juifs à bord.

Joseph Dunitz, arrêté dans le métro à Paris en février 1943, décrit après la guerre le départ de Drancy le 25 mars : « On nous a dit que nous allons travailler, et nous l’avons cru… Les Juifs doivent prendre part dans l’effort de guerre et ne doivent pas errer dans les villes françaises. »[1]

Sylvain Kaufman, déporté par le convoi 53 dont il a réussi à s’évader avant d’être repris et interné à Auschwitz-Birkenau, décrit l’embarquement[2] : « Ils (les SS) poussent dans les wagons à bestiaux, sur lesquels est apposée une inscription : Chevaux en long : 8. Hommes : 40, des groupes d’hommes, de femmes, et d’enfants rangés par soixante devant leurs wagons respectifs, valises aux pieds et baluchons a la main… Les Allemands clouent des planches sur les ouvertures déjà condamnées par des barbelés… Nous sommes plongés dans l’obscurité. Un SS, avant de plomber les portes, annonce que toute tentative de fuite serait passible de fusillade immédiate. »

Antonius Bardach, né le 16 juin 1909 à Lwów, rescapé de ce convoi et qui a pris part à l’insurrection de Sobibor en octobre 1943, a rapporté à Serge Klarsfeld qu’à l’arrivée à Sobibor on a demandé 15 volontaires pour travailler. Il s’est présenté, a été accepté. Le reste du convoi, sauf ces 15 hommes, a été immédiatement gazé En 1945 on ne dénombrait que 5 rescapés de ce convoi (3 hommes qui ont résisté en s’évadant du convoi, dont Sylivain Kaufmann et 2 qui ont réussi à s’évader de Sobibor).

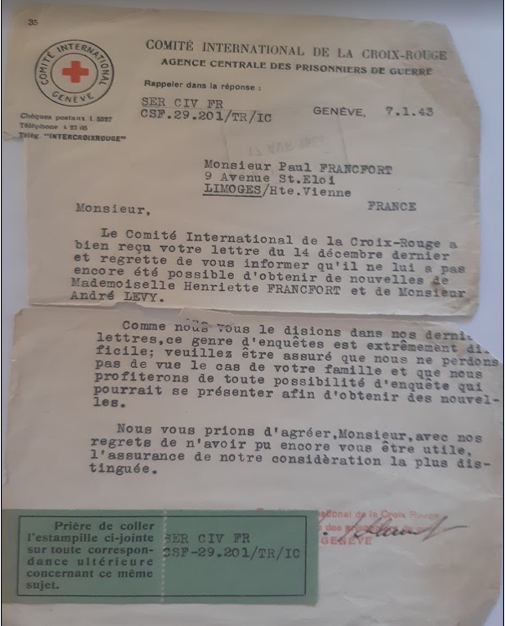

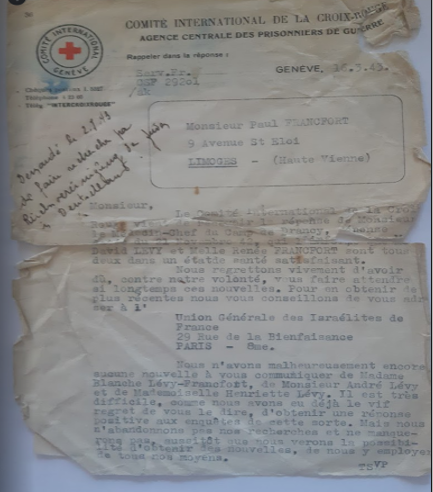

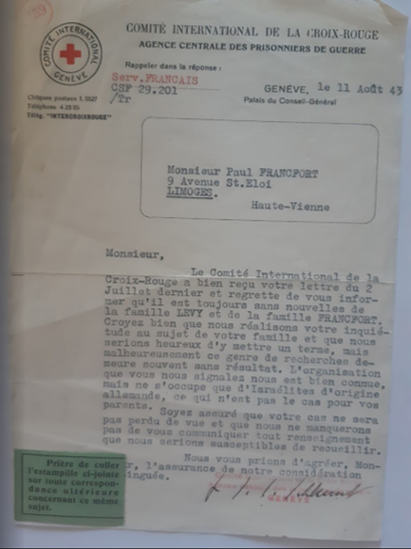

En décembre 1942, Paul Francfort, un frère de Blanche, Renée et Henriette, s’adresse à plusieurs reprises au Comité International de la Croix Rouge pour tenter d’obtenir des informations sur le sort des siens. Il reçoit le 7 janvier 1943 une première réponse concernant Henriette et André pour lesquels le CICR n’a aucune information.

Le 16 mars 1943, en

réponse à une demande concernant cette fois le sort de Renée et David, le CICR

lui conseille de prendre contact avec l’UGIF.

Le 11 août, en réponse à

une lettre du 3 juillet 1943, le CICR informe Paul Francfort « qu’il

est toujours sans nouvelles de la famille Levy et de la famille Francfort ».

A cette date, il est plus que vraisemblable que tous sont déjà morts, assassinés à leur arrivée à Birkenau ou à Sobibor, ou, pour les trois déportés du convoi n°8, des suites des mauvais traitements infligés aux internés de Birkenau.